从福州广东会馆看近代闽粤社会商业网络

- 外汇

- 10小时之前

0 - 4

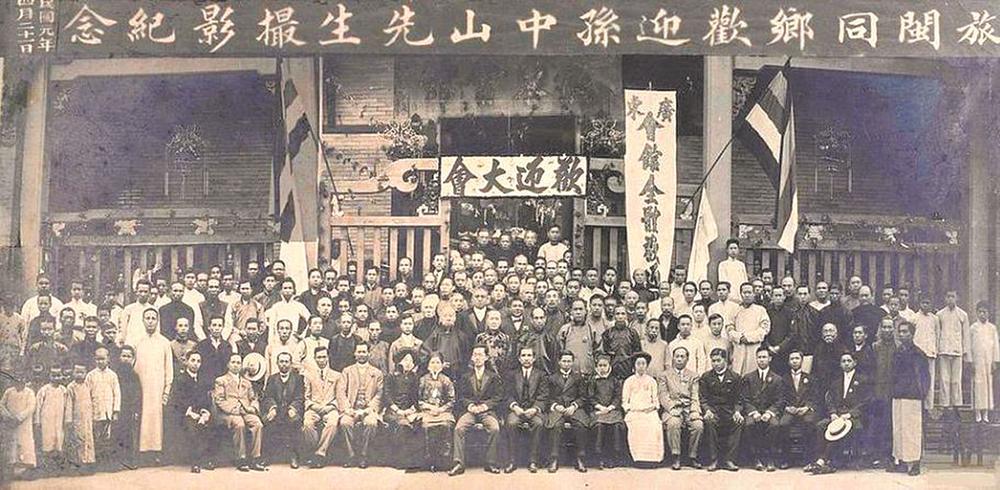

1912年4月21日,孙中山在福州广东会馆与留闽广东同乡会欢迎者合影。

鸦片战争后,清廷仅限广州一口与西洋通商的“广州体制”时代被强行终结,福州被辟为通商口岸,外国商人可以来到福州直接通商贸易。福州作为福建省会,其经济与外部世界的关联在加深,这也推动福州城市经济与周边商贸城市形成更为密切的网络联系。

在此背景之下,各省会馆和省内各地的会馆纷纷在福州设立。根据《福州旅行指南》(1934年出版)记载,各省会馆计有江西会馆、湖北会馆、湖南会馆、河南会馆、两广会馆、广东会馆、山陕会馆、浙江会馆、浙绍会馆、奉直东会馆、安徽会馆、蜀滇黔会馆、全浙会馆等。这些会馆大都分布在城内东街西门、城外的泛船浦一带,蔚为壮观,为闽省华洋商贾云集、经济景气之象征。

形成于晚清、现今依然保存完好的福州众多会馆中,广东会馆是比较具有典型意义的。1867年(清同治六年),广东会馆正式落成。该会馆占地面积约2200平方米,分为三进,中轴线上依次是门厅、前天井、聚议厅和后楼,两侧则是厢房。会馆的布局包括倒座、前天井、前厢房、中天井、中边厅、后天井和后边厅,属于中国岭南建筑的代表。

福州的广东会馆成为闽粤商业网络融合的象征,一方面说明广东商人在福州大量参与“世界茶港”的开拓;另一方面,福州也留下不少文献信息和保存大体完整的广东会馆旧址(2022年该会馆被列为福州市文物保护单位)。1872年,美国人卢公明在《英华萃林韵府》详细记载了福州广东会馆的《章程》全文,留下观察会馆与近代闽粤行业经济融合、地缘组织社会功能发挥的宝贵资料。

经济功能:

商品经济发展的集中体现

外商和粤商来福州均受到福州茶业快速发展的刺激。会馆《章程》第一条便交代了广东会馆设立的行业背景:“闽省茶市为盛,乡里来此谋生者日繁,难保无官事交涉别故牵连。如有此情,查确该人果系善良无辜受累,董事人等联名保洁,以安商旅。”

从上述条款来看,广东会馆设立主要背景在于福州外销茶港的兴起。外国洋行运茶港口不再是远离茶区的,而是毗邻武夷茶区的福州港,运茶船只来到福州运销、采购茶叶的成本要远低于广州口岸,原先在广州做茶叶生意的当地茶商业务也直接转移到福州。

《英华萃林韵府》保存的福州近300种茶商商号的具体名字,其关于茶叶的词条也出自广东茶商之手。另据《崇安县新志》卷十九之物产篇(1940年)记载:五口通商后,武夷茶市“则由下府、潮州、广州三帮至县采办,而转售于福州、汕头、香港”。这也从闽北茶区视角间接验证了广东商人在福建茶事中的活跃程度。

会馆管理层主要由茶商茶栈派出。《章程》第九条涉及会馆管理层的人数选拔规则,实质是由从事茶行业的商行推荐为主,尤其是管理层的遴选:“会馆数目,值理洋行、茶行、杂货行公举一人,协同料理,以一年为限,期满将账簿集众公算,后各行复轮举一人接管。倘上期管理该人允洽众望,举其再管亦从其便,以昭慎重。”

会馆管理层代表的是洋行、茶行的利益与诉求。当时福州最为重要的外销商品就是茶叶,因此,福州广东会馆见证了中国沿海茶叶贸易港口的转移,也是粤商积极参与茶市的重要体现。

社会功能:

协调官商矛盾、提倡基层自治

以地缘为纽带建立的会馆经常充当的是社会矛盾的协调机构。在福州的广东会馆一则协调广东商人与福州各级衙门之间的关系。按照《章程》开篇所说,“会馆之设原所以敦梓谊而安商旅也,我辈航海作客,人地生疏,首贵和睦相联各安生业”。

聚集在福州城的广东客商依托乡情,成立会馆,协助商人在福州立足,守望相助,抱团取暖,这是其从事沿海贸易的一个重要社会交往机制,反映出清后期闽粤之间社会组织的发育成熟。

广东会馆的另一则功能在于协调粤商内部矛盾,其《章程》第四条规定,“乡里众多,或生理交涉数目以及合伙营谋,难保无争长论短,如有此情集众排解各宜,秉公破除情面,照直分断,不得偏护,以示公平”。易言之,在闽从事贸易的粤商人数众多,难免产生竞争或是矛盾,会馆的一大职责在于秉公处理内部矛盾,从而化解社会矛盾,“和气生财”,实现封建社会华商的商业伦理。

广东会馆还要求会馆公共事务的“透明化”,实施财务公开。《章程》第七条规定:“会馆现已完竣,如需动支一百以上,需集众公议。”会馆实施的是大项支出的集体决议,对于月度的开支,会馆轮值的值理人也要公布收支,标明抽厘开支的数目和用途,“至逐月所收之厘银或置业或出揭,值理人等当善为布置,然值理既经月月标明厘项,所存大概一目了然。如有各乡里要揭一面到值理商量,但需要妥人担保,以重公项”。财务公开是会馆保障基层自治公信力的必要手段。

广东会馆力图提高决策的效率,避免陷入烦琐程序拖沓。《章程》第十一条还规定,“凡商议事例如有见解高超独出意见者,无论尊卑,应在大堂广众之下驳较明白,毋得事后议长论短,以至废弛无人承担,以误公事”。会馆想要的是集思广益并且及时公开讨论,力图提高办事的效率并厘清责任,以期维护更大范围内的集体利益。这反映出商会组织精干、务实的倾向,是中国沿海商业阶层自我管理组织化的体现。

文化功能:

儒家教化、地域信仰

会馆还具有文化教化与凝聚同乡力量的功能。厦门大学王日根在《中国会馆史》中的研究表明:明清时期会馆顺应商品经济发展、科举制度兴盛和人口流动频繁而兴起,以乡土为纽带、流寓客地的同籍人自发设置,它成为流动社会中的有效整合工具,显示了其对家族组织的超越和对社会变迁形式的适应和创造。会馆文化功能的发挥是通过其地域、行业信仰的遵奉以及文化活动的展开来实现的。

《章程》第五条规定广东会馆当时无余积、事事用银,必籍抽厘以充公用,其抽厘规例另有簿存,如有违犯不交者,将其名勾销,一切事宜永不与闻;其以多报少者,一经查出,除补交厘金外,“罚戏一本,以期划一”。英国布里斯托尔大学馆藏的老照片显示,会馆内有戏台,演出的剧种来自广东的潮剧,这实际上也是在强化地缘的纽带与地方性认同。

另外,会馆供奉地域神明或者行业神明,并雇有专人打理香火。《章程》规定会馆一切费用皆动支公项,“其住馆侍奉香火之僧及工人皆有月俸支给”。《章程》制订具体要求,“会馆侍奉神前香火公请或释或道,并工人数名打扫殿宇务要洁净,如该释、道人等品行不端,一经察觉,立即请换,以肃体统”。对于想要给会馆捐送香油的情况,《章程》规定“出自各人诚意,并无设置缘簿向人捐题,特此布闻,以杜昌滥”,至少从形式上削弱大功德主的影响力。

一般意义而言,会馆的文化功能还体现在其对科举制度的地域性参与。科举取士意味着地域儒家文化的繁荣和对未来政治影响潜力的追求,这也构成明清以来人口流动的政治与文化意义的重要维度。因此,广东会馆《章程》规定:“会馆房舍,如本省翰林鼎甲来往无携带女眷者,与值理商量许其借助,以外无论诸色人等不得借助,并一切器用物件不得假借他人,以示定制。”

从其条款来看,福州广东会馆在科举制度的维系参与方面保持一定的开放度。但其《章程》还规定:本省(广东省)新旧科文武举人入京会试、新旧科文武进士翰林侍卫、文武鼎甲入京供职绕道福州,帮送公车银两,俟蓄储饶裕再议例。从上述规定来看,广东会馆刚开始只管科举高中者,对于参与会试和进士经停福州赴京任职大概置之不理,说明会馆对于扩大科举参与度有所保留。

福州广东会馆是福州地界上较有影响力的会馆,1904年日本资料列举福州十大会馆时广东会馆排在第一。日方《中国经济全书》(神户出版)记载广东会馆时称“福州输出商茶以广东人最多,广东会馆经费亦自茶厘收取”。辛亥革命期间,孙中山访问福州也下榻于广东会馆(1912年4月),为会馆题写“戮力同心”四字匾额,留下了重要的革命文物。1933年,广东会馆也踊跃参与了福州各界掀起的抵制日本商品肆行的“国货运动”(《西京日报》1933年5月20日)。

商业为富民富国之道,重商利民,无远弗届(意思是不管多远的地方都能到达)。因此,福州广东会馆不仅是近代福州经济发展的具体体现,也是闽粤之间异常密切商业贸易、人员往来和文化交往交融的重要见证。

(作者单位:华南农业大学历史系)