紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线

- 外汇

- 1小时之前

0 - 2

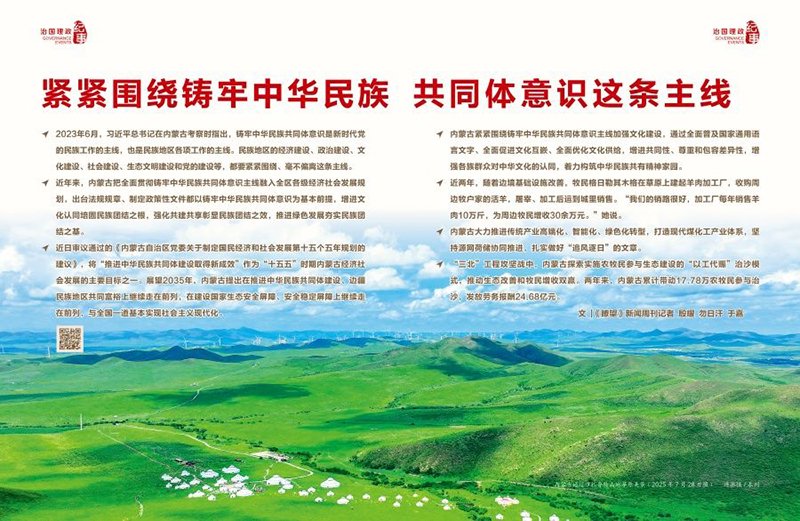

◇2023年6月,习近平总书记在内蒙古考察时指出,铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线,也是民族地区各项工作的主线。民族地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等,都要紧紧围绕、毫不偏离这条主线。

◇近年来,内蒙古把全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线融入全区各级经济社会发展规划,出台法规规章、制定政策性文件都以铸牢中华民族共同体意识为基本前提,增进文化认同培固民族团结之根,强化共建共享彰显民族团结之效,推进绿色发展夯实民族团结之基。

◇近日审议通过的《内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,将“推进中华民族共同体建设取得新成效”作为“十五五”时期内蒙古经济社会发展的主要目标之一。展望2035年,内蒙古提出在推进中华民族共同体建设、边疆民族地区共同富裕上继续走在前列,在建设国家生态安全屏障、安全稳定屏障上继续走在前列,与全国一道基本实现社会主义现代化。

◇内蒙古紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线加强文化建设,通过全面普及国家通用语言文字、全面促进文化互嵌、全面优化文化供给,增进共同性、尊重和包容差异性,增强各族群众对中华文化的认同,着力构筑中华民族共有精神家园。

◇近两年,随着边境基础设施改善,牧民格日勒其木格在草原上建起羊肉加工厂,收购周边牧户家的活羊,屠宰、加工后运到城里销售。“我们的销路很好,加工厂每年销售羊肉10万斤,为周边牧民增收30余万元。”她说。

◇内蒙古大力推进传统产业高端化、智能化、绿色化转型,打造现代煤化工产业体系,坚持源网荷储协同推进,扎实做好“追风逐日”的文章。

◇“三北”工程攻坚战中,内蒙古探索实施农牧民参与生态建设的“以工代赈”治沙模式,推动生态改善和牧民增收双赢。两年来,内蒙古累计带动17.78万农牧民参与治沙,发放劳务报酬24.68亿元。

文 |《瞭望》新闻周刊记者 殷耀 勿日汗 于嘉

牧歌悠扬颂团结,炊烟袅袅见平安。在祖国北疆,一幅各民族交往交流交融的和谐画卷徐徐铺开。

内蒙古自治区是党领导下成立的首个省级民族自治区,长期呵护和保持了模范自治区的崇高荣誉。在这里,“齐心协力建包钢”“三千孤儿入内蒙”的动人故事,诉说着各民族团结奋斗的光荣传统,长城沿线文物、万里茶道遗迹见证着各民族交融汇聚成为多元一体中华民族的历史。

2023年6月,习近平总书记在内蒙古考察时指出,铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线,也是民族地区各项工作的主线。民族地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等,都要紧紧围绕、毫不偏离这条主线。

2023年10月,国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》;2024年1月,国家民委印发《关于支持内蒙古民族工作高质量发展的实施意见》,从六个方面提出二十二条具体措施。国家层面的政策措施,为内蒙古铸牢中华民族共同体意识提供了重要支持。

《内蒙古自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定》《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》《内蒙古自治区全方位建设模范自治区促进条例》……近年来,内蒙古把全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线融入全区各级经济社会发展规划,出台法规规章、制定政策性文件都以铸牢中华民族共同体意识为基本前提,增进文化认同培固民族团结之根,强化共建共享彰显民族团结之效,推进绿色发展夯实民族团结之基。

近日审议通过的《内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,将“推进中华民族共同体建设取得新成效”作为“十五五”时期内蒙古经济社会发展的主要目标之一。展望2035年,内蒙古提出在推进中华民族共同体建设、边疆民族地区共同富裕上继续走在前列,在建设国家生态安全屏障、安全稳定屏障上继续走在前列,与全国一道基本实现社会主义现代化。

如今,内蒙古各族干部群众合力构筑中华民族共有精神家园、共同书写中国式现代化建设新篇章、齐心筑牢祖国北疆万里绿色屏障。铸牢中华民族共同体意识这条工作主线正有形、有感、有效落细落实,持续滋养内蒙古大地。

在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗,民间艺人为游客展示达斡尔族刺绣技艺(2025年4月28日摄) 新华社发

在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗,民间艺人为游客展示达斡尔族刺绣技艺(2025年4月28日摄) 新华社发以文化认同培固民族团结之根

走进搬入新址的内蒙古博物院,以中国朝代为轴展开的内蒙古通史展,将内蒙古地区生活过的各民族发展进程形象地纳入中华民族发展进程中,让各族群众对国家社会发展和重要历史节点产生共同感知。

“新馆今年6月底开馆以来,接待观众206万人次,每天近80%的观众将通史展列为首选参观内容。”内蒙古自治区文物局博物馆处副处长张亚强说,内蒙古依托全区158家博物馆,将中华民族共同体意识转化为“有形”的具象表达。

文化认同是民族团结之根、民族和睦之魂。内蒙古紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线加强文化建设,通过全面普及国家通用语言文字、全面促进文化互嵌、全面优化文化供给,增进共同性、尊重和包容差异性,增强各族群众对中华文化的认同,着力构筑中华民族共有精神家园。

全面普及国家通用语言文字。内蒙古在义务教育阶段学校全面推广普及国家通用语言文字,将其作为铸牢中华民族共同体意识的基础工作,以语言相通促进心灵相通、命运与共。

走进通辽市第六中学校园,可以看到历代书法大师碑帖、师生们的优秀书法作品挂满教学楼走廊。学校通过书法课、经典诵读等形式,将国家通用语言文字学习融入日常,激发青少年对中华优秀传统文化的热爱。“学好国家通用语言文字,将给少数民族孩子带来更多发展机遇,更好拥抱现代化。”该校教师刘胡斯乐说。

内蒙古创设“人人皆学、时时能学、处处可学”的国家通用语言文字学习环境,启动实施国家通用语言文字应用能力提升项目,通过组建教研专家团队、配置学前智能助教系统、打造中小学专题课堂、搭建教师智能学习平台、开发中华民族共同体意识专属教育资源等方式,不断提升国家通用语言文字应用水平。

全面促进文化互嵌。内蒙古持续挖掘各民族团结奋斗、守望相助的历史史实和鲜活故事,推出体现中华民族多元一体、具有中华文化底蕴的符号形象,将这些元素体现于实物实景实事中,促进各族群众人心凝聚、精神相依。

在呼和浩特市草原丝绸之路公园,100多件精美雕塑描述着这座塞北城市多民族交往交流交融的历史。“丝路驼帮”雕塑群还原这片土地千年前的贸易场景,领头骆驼驼铃上雕刻的多民族文字清晰可见;雕塑“胡商遇雨”生动刻画各族商贾共披毡帐的场景,展现各民族群众互帮互助的温情……

“呼和浩特市在城市更新和老旧小区改造中融入体现中华民族多元一体的符号和形象,推动各民族互嵌融居理念融入城市建设全过程。”呼和浩特市民族事务委员会党组书记、主任李强说。

内蒙古积极打造多民族互嵌式社区,通过开展宣传教育、管理服务、政策解读、纠纷化解、扶弱济困、文艺活动,完善各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社会环境,推动各族群众由居住空间的互嵌逐渐上升为心理互嵌,促进文化互嵌。目前,内蒙古已在社区、村嘎查打造各族群众互嵌式发展阵地2057个,培育各民族互嵌式社区示范标杆2800余个。

赤峰市松山区临潢家园社区最热闹的地方,就是“民族团结之家”。在这里,由各族居民组成的社区乌兰牧骑排练着蒙古族舞蹈;手工坊中,汉族、蒙古族、朝鲜族的老人边做刺绣,边拉家常……

“我们依托党群服务中心,搭建集政务办理、民族融合小课桌、书法绘画和民族技艺传承等功能为一体的‘民族团结之家’综合服务体,促进社区各族群众和睦相处。”临潢家园社区党委书记吴晓华说。

全面提高文化供给质量。内蒙古将铸牢中华民族共同体意识融入展馆展览、演出表演、公共文化设施、旅游景区建设之中,提升文化服务和文化产品供给能力,让中华优秀传统文化更好滋养身心。2025年,内蒙古投入公共文化服务体系建设资金8.84亿元,推动优质文化资源向基层延伸,保障各族群众基本文化权益。

呼麦艺术是北方各民族交流、碰撞出的艺术,蕴含着中华民族共同的历史记忆、文化基因。“研究显示,流传于蒙古族中的呼麦艺术是中国古代长啸艺术的现代遗存。”内蒙古师范大学音乐学院教授杨玉成说。

近年来,众多新生代乐队组合将长调民歌、呼麦、马头琴音乐等传统文化加以创新,创建出一个个“下得了牧区,进得了市场,走得出国际”的新时代“草原音乐轻骑兵”,在世界舞台唱响中华优秀音乐文化。

内蒙古通过保护性开发元上都、辽上京、赵长城等文化遗产,创造性转化呼麦、长调等非物质文化遗产,深入挖掘中华民族共同体元素,将这些文化遗产打造成为铸牢中华民族共同体意识的“鲜活素材”。

更多“鲜活素材”正在涌现。以长城为例,内蒙古2024年新发现长城遗址215处,丰富了长城沿线各民族活动的历史实证。同时,探索长城文化与旅游等产业的深度融合,建设呼和浩特市长城文化博物馆等一批文博、旅游场所,让古老长城“活起来”。

在内蒙古包头市青山区一家新能源材料生产企业,工人在车间内工作(2023年2月15日摄) 连振摄 / 本刊

在内蒙古包头市青山区一家新能源材料生产企业,工人在车间内工作(2023年2月15日摄) 连振摄 / 本刊以共建共享彰显民族团结之效

48岁的牧民格日勒其木格,生活在锡林郭勒盟阿巴嘎旗草原上。这里距中蒙边界5公里且人迹罕至,但她的生活并不闭塞。

近两年,随着边境基础设施改善,牧民格日勒其木格在草原上建起羊肉加工厂,收购周边牧户家的活羊,屠宰、加工后运到城里销售。“我们的销路很好,加工厂每年销售羊肉10万斤,为周边牧民增收30余万元。”她说。

发展经济、改善民生是凝聚人心、增进团结的基础。内蒙古立足农牧业优势、能源产业优势,大力发展优势特色产业,因地制宜发展战略性新兴产业和先进制造业,主动服务高水平对外开放战略,积极拓展国际交流合作和国内区域合作领域,在联通国内国际双循环中发挥更大作用,为扎实推进各民族共同富裕奠定物质基础。

重点发展优势特色产业,共同走向现代化。内蒙古各族干部群众共同奋斗,做好现代能源经济这篇文章,推动农牧业转型发展,积极参与中蒙俄经济走廊建设,努力在中国式现代化建设中闯出新路。

发展绿色能源,厚积发展底气。内蒙古大力推进传统产业高端化、智能化、绿色化转型,打造现代煤化工产业体系,坚持源网荷储协同推进,扎实做好“追风逐日”的文章。

在内蒙古久泰集团生产车间,乌黑的煤炭经过复杂的化学反应,变成白色的聚乙烯、聚丙烯颗粒。这些煤基新材料可替代石油制品生产涤纶,还可用于医疗、航天、汽车等领域。

如今,内蒙古已建成国内规模最大、门类最全的现代煤化工产业集群,建成以新能源为主体的能源供给体系和新型电力系统。2024年,新能源总装机达1.35亿千瓦,超过火电装机,煤炭就地转化利用规模超过1亿吨/年。

做强现代农牧业,推动传统产业转型发展。锚定农牧业高质量发展,内蒙古实施粮食单产提升工程,加快高标准农田建设、黑土地保护、盐碱地综合改造利用步伐,提标提质优化牛羊肉乳产品供给结构。

依托粮、肉、乳、草等特色资源,内蒙古建设7条农牧业重点产业链,进一步扩大产业优势,创建13个国家现代农业产业园、10个优势特色产业集群和70个农业产业强镇,加快农牧业科技成果大面积推广应用,大力发展设施农业、舍饲圈养、庭院经济和农副食品加工业,拉动各族群众参与养殖、种植、加工、流通等各环节增收致富。2024年,通过帮扶产业项目已累计带动214万人次农牧民增收。

2024年,内蒙古粮食总产量820.1亿斤,居全国第六位,羊肉、牛肉、牛奶、羊绒产量居全国第一,名特优新农产品总数居全国第一。

建好经济走廊,持续向北开放。内蒙古着力将区位优势转化为开放优势、发展优势,持续深化中蒙俄经济走廊建设,强化与蒙古国、俄罗斯等毗邻国家通道衔接。

每周一清晨,蒙古国冷藏车司机毕德日雅开车从乌兰巴托出发,驶入二连浩特市一家果蔬粮油进出口园区。新鲜的中国果蔬,第二天晚上就能摆上乌兰巴托超市的货架。

二连浩特承担着蒙古国70%以上日用品和80%果蔬的陆路进口运输任务,被称为蒙古国人的“后备大超市”。今年上半年,经二连浩特口岸出口果蔬8.9万吨,同比增长23.9%。

内蒙古建设中蒙两国间第二条跨境铁路,推进中蒙二连浩特—扎门乌德经济合作区建设,发展铜、铁、煤、木材等主要进口产品精深加工,中蒙农产品出口“绿色通道”已成为两国经贸往来的重要纽带。

2024年,内蒙古陆路口岸货运量超1.2亿吨,客运量达511万人次,继续领跑全国陆路口岸。经内蒙古二连浩特口岸进出境中欧班列货运量突破2000万吨大关,开行列数超2万列。

深入推进新时代兴边富民行动,让建设成果惠及各族群众。内蒙古持续完善边境地区基础设施建设,促进基本公共服务均等化,在扎实推进共同富裕中不断铸牢中华民族共同体意识。

优化基础设施建设,着力补齐发展短板。内蒙古2023年启动边境地区“水电路讯”基础设施一体化建设三年行动,统筹推进农村牧区水、电、路、气、信息等基础设施建设。

这项致力于打通边境农牧区“毛细血管”的工程,累计投入203亿元。目前,已建成供水井2058眼,新建改造供电线路9746公里,贯通各等级公路1676公里,建成边疆基站633座,铺设光缆6966公里,边境331国道4G信号覆盖率由47%提升至82%。

完善医疗服务体系,织密健康保障网。内蒙古积极建设紧密型县域医共体,以村卫生室为基础、医共体分院为支撑,家庭医生为纽带、医保政策为兜底,构建起层层递进的乡村医疗服务体系,更好满足边境群众的医疗需求。

位于中蒙边境上的巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇,当地群众在口岸上就能享受到上级医院的专业诊疗,一些疑难病症的检查数据和影像资料可实时上传至旗医院。受益于紧密型县域医共体,边境群众享受到更好的医疗服务,卫生院医护人员的业务能力也得到提升。

2024年,内蒙古建成紧密型县域医共体61个,“基层检查、上级诊断”影像共享中心覆盖全区一半以上卫生院。

共享优质教育资源,提高义务教育质量。内蒙古推动义务教育优质均衡发展,让边境地区学生更愿意留在本地就读,支持集团化办学,通过“名校领衔”“优质校+乡村校”“教育联盟”等多种形式开展结对帮扶,推动20个边境旗(市、区)至少有1所优质校结对帮扶。

百灵庙中学位于中蒙边境上的包头市达茂旗,这里的高三学生可享受与包头市区一样的优质教育资源。这所学校与包头市3所优质中学建立联合委培机制,每年从高三年级按成绩选拔20~30名学生到委培学校就读,高考成绩明显提高。

2024年,内蒙古下达资金1.03亿元,支持边境地区70所义务教育学校改善办学条件。“十四五”时期以来,累计下达资金5.58亿元,支持边境地区410所义务教育学校建设。

小演员在内蒙古卓资县第六届“吉祥九曲 美丽卓资”文化旅游节开幕现场表演(2025年2月11日摄) 李志鹏摄 / 本刊

小演员在内蒙古卓资县第六届“吉祥九曲 美丽卓资”文化旅游节开幕现场表演(2025年2月11日摄) 李志鹏摄 / 本刊以绿色发展夯实民族团结之基

今年,锡林郭勒盟苏尼特右旗70%的治沙任务通过项目合作方式吸纳广大牧民参与,向牧民支付的管护费和务工费约占工程款总额的30%。苏尼特右旗林业和草原局局长任志忠说,牧民就近生产草方格沙障等治沙物料,降低运输成本,还能在家门口就业,实现治沙富民“两促进”。

生态保护、绿色发展是各族群众凝聚共识、共同发展的重要纽带。内蒙古是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区,保留着大面积的原始生态区域,各民族传承着敬畏自然的传统生态理念。

内蒙古牢记“国之大者”,筑牢我国北方重要生态安全屏障,通过实施生态修复工程、加强生态保护红线管理、健全全民参与新机制,既推动生态惠民与绿色富民“双增效”,更让人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山等理念成为各民族共识。

实施重大生态修复工程,筑牢北方重要生态安全屏障。内蒙古把铸牢中华民族共同体意识同推动中华民族永续发展的目标有机结合,守护好大草原大森林,打好三大标志性战役,保护好北疆大地水脉。

齐心共守大草原大森林。草原森林是北方生态安全屏障的重要组成部分,需要各族群众共同守护。内蒙古实施春季牧草返青期休牧、重点国有林区停止商业性采伐等措施,让9.7亿亩草原春天休牧,在兴安林海停止砍伐,让美丽大草原、北方大森林成为祖国北疆最亮眼的绿色。

每年4月,呼伦贝尔草原上的牛羊回到棚舍,草原开启45天的“带薪休假”,等待牧草返青。鄂温克族自治旗锡尼河东苏木牧民其其格说,休牧期政府按牧户草场实际面积发放补贴,用于购买饲草料。

如今,内蒙古生态退化趋势得到有效遏制,草原综合植被盖度稳定在45%,大兴安岭林区森林蓄积量较停伐前增长28%。

合力打赢“三北”工程攻坚战。内蒙古依托各族群众扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,集中力量打好黄河“几字弯”攻坚战、科尔沁和浑善达克沙地歼灭战、河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。在这场跨区域、多民族协同推进的攻坚战中,内蒙古各族群众并肩治沙、携手护绿,凝聚起“心往一处想、劲往一处使”的合力。

在科尔沁沙地南缘,通辽市奈曼旗白音他拉苏木牧民宝秀兰和乡亲们播种黄柳。“我们享受公益林补贴、造林补贴等优惠政策,还经营林下经济,嘎查里各族乡亲一起种树增收,大家治沙积极性越来越高。”宝秀兰说。

攻坚战施工期,内蒙古各族群众拿出“大会战”气魄,以日均6万亩速度推进防沙治沙,两年多时间里累计完成防沙治沙5272万亩,片片新绿持续延展。

携手共护北疆水脉。内蒙古实施岱海生态应急补水工程、引绰济辽工程等重点河湖湿地生态补水工程,推进黄河内蒙古段河道治理,提升水资源节约集约利用。在黄河内蒙古段、呼伦湖等治理中,各族群众携手巡河护水、共治污染,在共守“生命之源”中深化休戚与共的认知,成为铸牢中华民族共同体意识的生动实践。

内蒙古自治区生态环境厅副厅长王一岭介绍,内蒙古将沿黄河地区45%的国土面积纳入生态保护红线,组织实施荒漠化土地和水土流失治理等重大工程,集中整治黄河河道乱占、乱采、乱堆、乱建问题。

如今,黄河流域内蒙古段35个国考断面水质优良比例显著提升,呼伦湖、乌梁素海、岱海等草原湖泊水质明显改善,湖面萎缩趋势得到扭转。

加强红线管理,守好生态环境生命线。内蒙古深入推进生态文明建设体制机制改革创新,从源头建立“绿色标尺”、落实落细监管责任、积极凝聚全社会力量,不断健全生态环境治理体系,更好守护生态环境保护建设的生命线和增进各族群众生态福祉的幸福线。

制定分区管控新标尺。内蒙古严格实施国土空间用途管控,在编制国土空间规划时,划定生态保护红线面积59.69万平方公里,占全区总面积一半以上。加强生态环境分区管控,将全区分为1892个管控单元,提前评估资源开发、产业布局、城乡建设、重大项目选址等。

“自治区和各盟市根据管控单元特征,相应制定差异化准入清单,提出准入要求总计超万条。”内蒙古自治区生态环境厅副厅长赵世德说,内蒙古已初步形成全域覆盖、跨部门协同、多要素综合的生态环境分区管控体系,为生态环境管理提供新的政策工具。

打好责任监管组合拳。内蒙古编制完善自然资源资产负债表,深化领导干部自然资源资产离任审计制度,对不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的严格问责、终身追责。全区范围内构建起五级河湖长制管理体系,1.66万名河湖长管好河、护好水。长期保持打击毁林毁草违法违规行为高压态势,开展林草领域倒查10年、打击毁林毁草、“三北”地区林草湿荒综合执法等整治行动。

内蒙古系统治理毁林毁草问题,近五年累计整治涉林涉草问题6.16万个,恢复林草植被115万亩,挽回经济损失近29亿元。

健全全民参与新机制。内蒙古建立健全生态环境治理的企业责任体系、全民行动体系、市场体系、信用体系、法规政策体系,积极引导各族群众、社会团体等由治沙“看客”变“主角”。

“三北”工程攻坚战中,内蒙古探索实施农牧民参与生态建设的“以工代赈”治沙模式,推动生态改善和牧民增收双赢。两年来,内蒙古累计带动17.78万农牧民参与治沙,发放劳务报酬24.68亿元。

内蒙古的生态状况如何,不仅关系自治区各族群众的生存和发展,也关系华北、东北、西北乃至全国生态安全。内蒙古坚持生态优先、绿色发展导向,加强生态文明建设,努力在祖国北疆构筑起绿色长城,既为内蒙古各族群众守护美好家园,更为中华民族永续发展筑牢安全屏障。

内蒙古将矢志不渝感党恩、听党话、跟党走,全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线,全方位建设“模范自治区”,继续发扬民族团结的光荣传统,共同守卫祖国边疆,共同创造美好生活,建设亮丽内蒙古,共圆伟大中国梦。

(《瞭望》2025年第47期)

(《瞭望》2025年第47期)