认知障碍老年人照护有了“标准化操作手册” 照护身体更照护心灵

- 外汇

- 昨天 14:30

0 - 5

(来源:中国妇女网)

转自:中国妇女网

目前,我国60岁以上老年人口已达3亿人,其中轻度、中度认知障碍老年人以及老年认知症患者数量也在持续增长,对于这些老人的照护需求同样在扩大,市场监管总局近日发布了《养老机构认知障碍老年人照护指南》国家标准,为什么要制定这样的标准?标准能解决哪些过去存在的问题和难点呢?

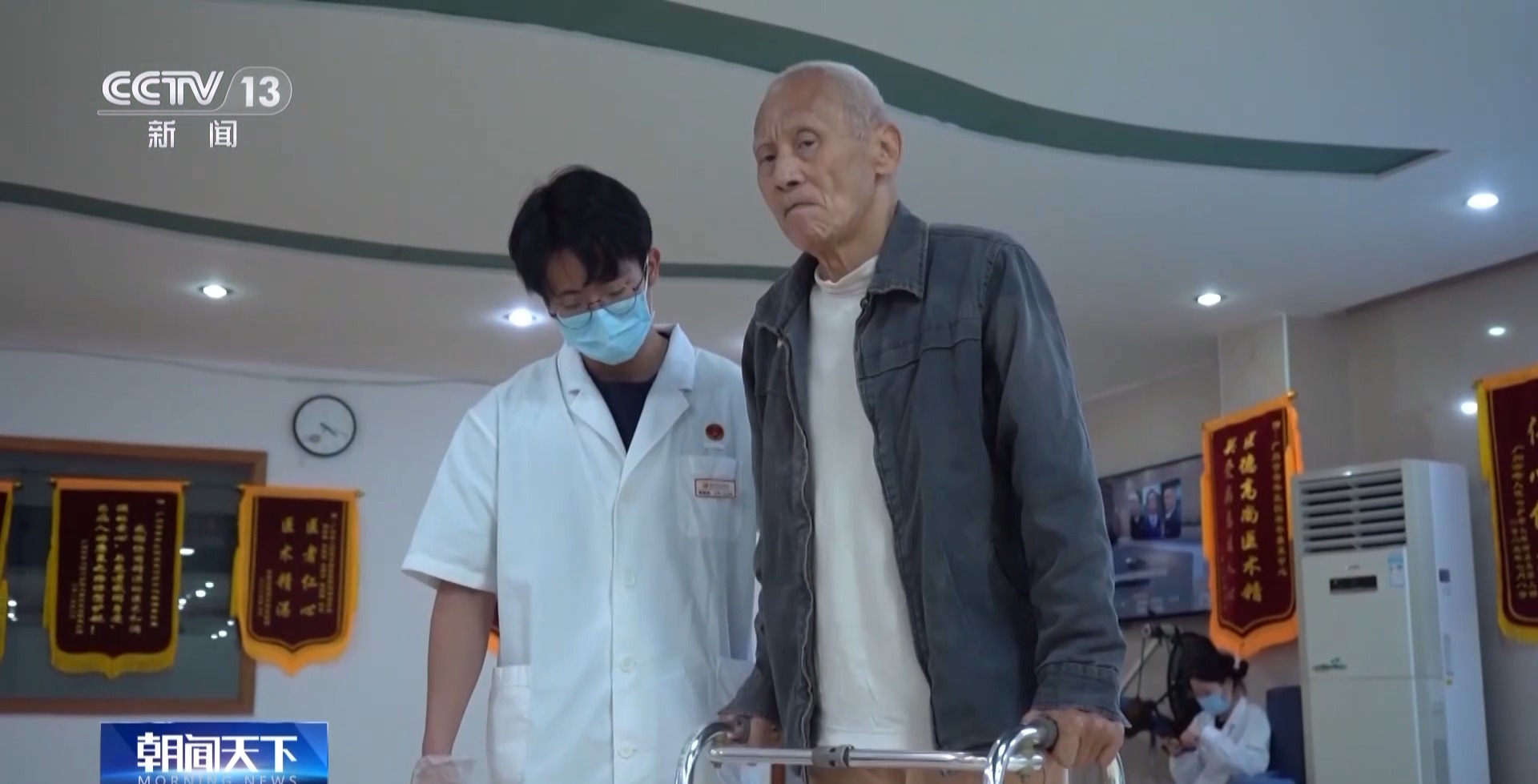

《养老机构认知障碍老年人照护指南》国家标准由市场监管总局、民政部组织研制,对养老机构来讲,标准提供了一本详尽的“标准化操作手册”。在过去,各家养老机构对认知障碍照护的理解和操作水平参差不齐。这份标准明确了养老机构向存在认知障碍的老年人提供服务时应遵循的原则,从服务保障、服务内容、风险管理到人员配置都给出了明确指引。

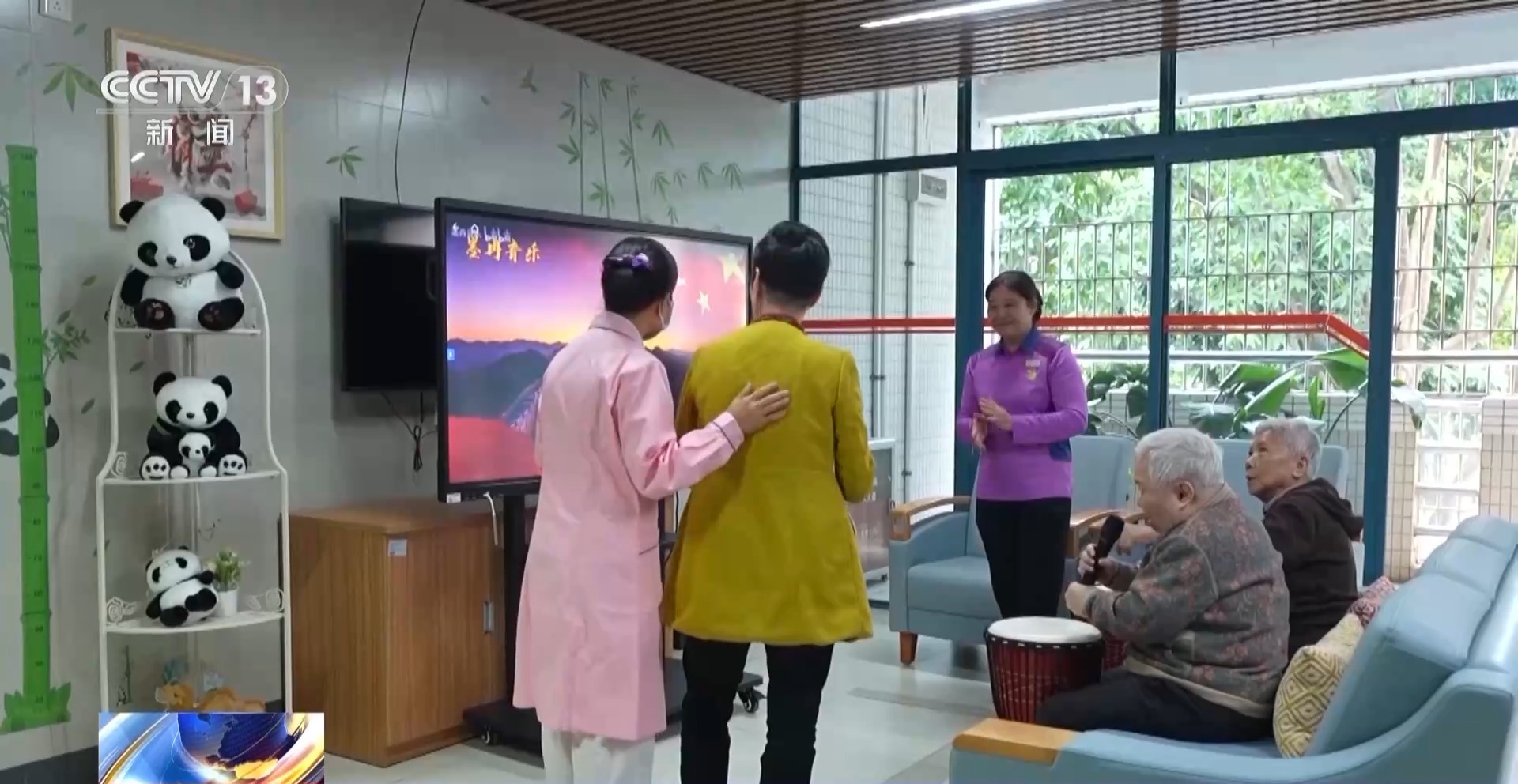

标准主要起草人 广州市老人院院长 常广财:标准更加强调“全人照护”。以前我们对认知障碍老年人的照护,更关注他们的安全防护和身体方面的需求。全人照护理念,我们更加强调的是对认知障碍老年人的身体、心理、社交和灵性的全面关注。

在照护体系方面,机构打破围墙,将服务延伸至社区和家庭,形成涵盖“科普教育、筛查评估、早期干预、机构照护、社区延伸、家属支持”的全链条认知障碍照护服务体系,推动全社会形成开放、协同的养老生态系统,让老人无论在何处都能获得连续、完整的照护支持。

照护理念强调

“自立支援”“整合照护”

记者了解到,这个国家标准实际上不仅仅是一份技术规范,也代表了我国照护理念的根本转变,要求养老机构不仅要关注长者的基本生活需求,更要尊重其心理、社会交往和精神层面的需求,支持他们的自立和参与。

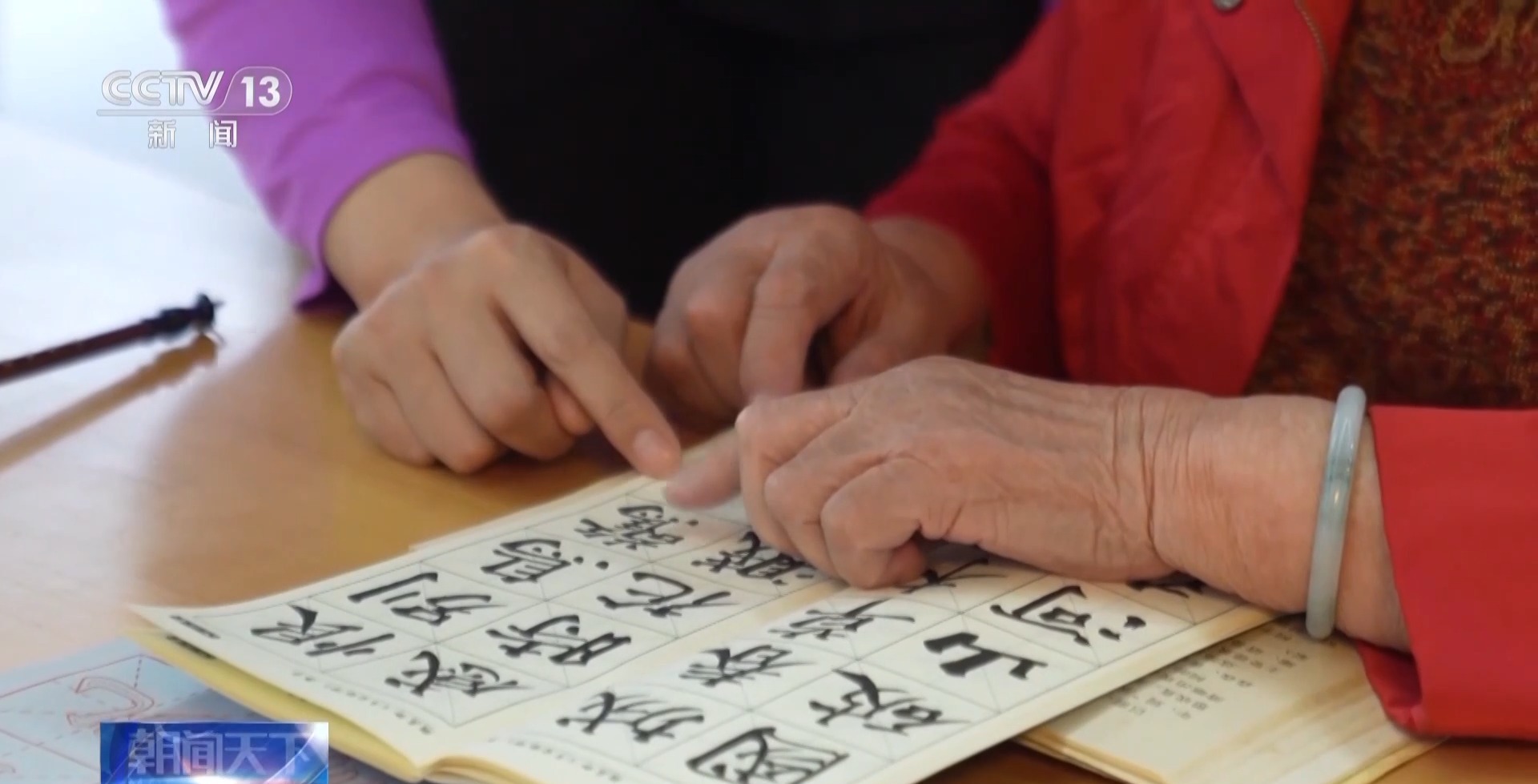

在照护原则方面,标准强调尊重理解、整合照护、自立支援、环境友好、安全防护等原则。其中,“自立支援”和“整合照护”是两大核心亮点,它代表了照护理念的根本性转变。

标准主要起草人 广州市老人院医养结合部主任 李海员:护理员往往关注认知障碍老年人缺失的能力,比如像他不会吃饭,我就会给他喂饭。对于他的精神行为症状往往是束手无策的。

传统的照护容易走向‘包办一切’,代替他们做,这反而会加速老人功能的衰退,剥夺他们的自主感和生活尊严。而此次国标中强调的“自立支援”原则,就是在照护中要善于发现并利用老人现存的能力,支持他在安全的范围内完成力所能及的事情。这不仅能延缓功能退化,更重要的是维护了长者的尊严与自主性。

标准起草参与者 广州市老人院认知症照护中心护士长 刘敏:以前我们可能更像一个救火队员,比如说老人迷路,不肯吃饭,我们就赶快过去处理。现在我们可能更像他一个资深的朋友,或者是他的家人,提前来了解他的需求,评估他出现这些问题的原因。

根据他的自理能力来进行分级的照护,轻度协助的老人,主要就是鼓励和引导他来进食,中度依赖的老人,从旁给予一些协助,重度依赖的老人,不能自己吃的,我们才给他进行喂食的服务。

而标准中的“整合照护”原则要解决的是过去服务“碎片化”的问题。改变过去一些养老机构医疗、护理、康复、心理等服务不连贯、不协同的状况。标准要求养老机构以老人为圆心,构建一个多专业协同,由医生、护士、康复师、社工、营养师等组成的照护团队,实现“医、养、康、护、社”一体化服务,为老人提供连续、无缝的全程化支持。

明确路径

非药物干预让照护更有温度

《养老机构认知障碍老年人照护指南》国家标准首次系统性地将“精神行为症状干预”作为核心服务内容,并给出了非药物干预优先的明确路径,将这些行为看作是老人内心需求的表达方式。

标准起草参与者 广州市老人院认知症照护中心护士长 刘敏:应对一个认知障碍老人游走行为的时候,我可能不会像以前,单纯用门禁困住他,或者是限制他的活动。

根据标准里面关于精神行为症状的指引,我们可能会首先带他去上个厕所,或者是给他喝点水,或者给他吃一点他喜欢吃的点心,我们可能再会进一步去看他是不是有一些情绪上的问题。

通过非药物干预,能有效安抚老人的情绪,减少痛苦体验和对抗性行为,不仅能显著降低精神类药物的使用,减少副作用,更能让长者处于一个更平静、舒适的状态,从根本上提升了他们的生命质量。

(总台央视记者 李晶晶 胡慧翼)