织密“防贫网” 奏响振兴曲

- 外汇

- 3小时之前

0 - 4

(来源:内蒙古日报)

转自:内蒙古日报

□本报记者 阿妮尔 韩雪茹

秋染北疆,硕果盈枝。

看田间,青贮玉米翻涌绿浪,农机轰鸣奏响丰收序曲;望牧场,良种牛羊成群出栏,牧民脸上洋溢幸福笑容;走村屯,特色民宿游客盈门,增收之路越来越宽……

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年。5年来,内蒙古建立健全防止返贫致贫监测帮扶机制,强化精准帮扶政策措施,发展壮大产业,激发共同富裕内生动力,守牢不发生规模性返贫致贫的底线,推动农牧民群众持续增收。

底线更牢:精准监测筑起“防护墙”

有困难就扫“防贫码”,这在市已经不是新鲜事儿。

“用手机扫一下二维码,家里的难处就会被记录下来,过不了多久帮扶政策就上门了。”伊金霍洛旗红庆河镇木呼尔敖包村村民安凤祥握着手机,语气里满是感慨。

安凤祥和妻子劳动能力有限,孩子正在上学,家庭负担较大。驻村干部了解到他家的困难后,将安凤祥家纳入监测对象,通过产业帮扶、教育帮扶、公益性岗位帮扶等措施,为安凤祥一家解决困难。

“在最困难的时候,党和政府的帮扶让我们家渡过了难关。”安凤祥朴实的话语道出了鄂尔多斯市“数据找人”带来的变化,道出了农牧民群众“感党恩、听党话、跟党走”的心声。而这背后,是一整套精准高效的防返贫监测体系的有力支撑。

近年来,鄂尔多斯市通过建立防返贫监测数字化预警平台和防贫申报二维码系统,解决数据核查繁琐的问题,打通了农牧民自主申报渠道。

据统计,今年以来鄂尔多斯市防返贫监测数字化预警平台已累计比对核查数据6.4万余条,防贫申报二维码系统收到并处置农牧民直接申报数据225条,有效防止了“应纳未纳、体外循环”的机制风险。依托大数据分析,鄂尔多斯市已通过平台累计反馈重点人群预警信息7批次、1.7万余条,实现从“人找人”向“数据找人”的转变。

牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线,是巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村全面振兴的必然要求。5年来,内蒙古建立了“日常监控+自主申报+数据预警”的立体化风险监测体系和“农户自主申报+数据筛查预警+网格化管理”常态化监测帮扶体系,千方百计巩固“两不愁三保障”和饮水安全水平,建立健全防止返贫的机制,开展常态化的监测预警。

“我们与12个部门共享数据,对各地申报低保、特困供养等业务的农牧户开展双向认定,确保及时将符合条件的农牧户纳入监测范围,实现风险早发现、早干预、早帮扶。”自治区农牧厅帮扶处处长罗利介绍。

今年4月24日,自治区农牧厅印发《关于全面加强未消除返贫致贫风险的监测对象帮扶工作的通知》,进一步提升未消除风险监测对象的帮扶质效。截至9月底,全区共有7.1万户、14.9万名监测对象,其中98.8%已落实针对性帮扶措施,其余监测对象均已制定帮扶计划正在逐步落实。

巩固拓展脱贫攻坚成果,义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和饮水安全保障是必须锚定的重点任务,更是不可动摇的民生底线。5年来,内蒙古始终将这四项工作作为硬任务,以钉钉子精神逐项抓实抓细,用实打实的成效守护农牧民的幸福生活。

2025年,内蒙古提前下达各项学生资助资金41.28亿元,落实营养改善计划,下发补助资金1.68亿元。开展“组团式”帮扶,累计派出中青年教师219人;全面落实先诊疗后付费政策,全区累计56592人享受大病专项救治政策,救治率为99.88%,重点人群家庭医生签约率达到99.74%;农村牧区低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上。全区农村牧区危房改造户数5437户,已竣工5436户,竣工率99.98%;排查农村牧区供水安全问题566个,目前已完成整改541个。

产业更强:多元发展拓宽致富路

“对低洼、积水严重田块,要及时清理田间排水沟渠。”“结合天气预报,提前疏通周边排水沟渠”……8月18日,武川县可镇的产业辅导员奔走在田间地头,从排查沟渠淤堵到指导农户开挖临时排水通道,用细致入微的服务将天气对粮食生产的影响降到最低。

2025年以来,呼和浩特市的乡间小路上多了一群特殊的“赶路人”——67名年轻专业技术人员担任农牧业产业辅导员,怀揣着助力乡村振兴的热忱,分赴全市67个脱贫村,开启“点对点”精准帮扶。他们的身影穿梭在田间地头、养殖棚舍,以精准服务破解产业发展瓶颈,用农业科技激活乡村振兴动能。

产业辅导员们深知,只有让脱贫村的产业持续发展,让村民真正富起来,才能实现乡村全面振兴的目标。他们积极探索产业发展新模式,在武川县引进现代草产业科技示范园区、食用菌生态养殖种植基地等一系列现代农业项目,为当地乡村振兴注入强劲动力;在清水河县宏河镇引进特色林果基地及数字育苗中心建设项目,带领村民共同致富。

这些扎根基层的产业实践,正是内蒙古推动产业高质量发展、激发脱贫群众内生动力的缩影。5年来,内蒙古坚持把产业帮扶作为“缩小收入差距、增加脱贫群众收入”的根本举措抓紧抓实,系统谋划、精准施策,推动产业帮扶走深走实,让越来越多的脱贫群众在产业发展中共享成果、实现增收。

——重点围绕奶业、玉米、肉羊、肉牛、饲草、马铃薯、羊绒7大农牧业重点产业链,制定出台支持精深加工、设施农牧业等8项“硬核”政策,大力发展设施农业、舍饲圈养、庭院经济,带动脱贫人口从产业发展中获得收益。

——用好衔接资金助力产业发展,持续加大投入比例,到2025年衔接资金用于产业帮扶的比例达到了70.6%。同时,将15%的衔接资金优先保障到人到户项目需求,直接带动脱贫人口人均增收2094元。

——出台帮扶产业“四个一批”工作方案,按照“巩固、升级、盘活、调整”要求,2025年排查帮扶项目20128个,其中巩固类15942个、提升类1524个、盘活类1039个、调整类1623个,已盘活525个项目,及时调整797个项目,产业带动能力显现良好势头。

在筑牢产业帮扶基础的同时,内蒙古坚持把就业帮扶作为脱贫群众增收最直接、最有效的手段,推动就业帮扶提质增效。今年以来全区帮助22.9万名脱贫人口实现就业。同时,聚焦脱贫人口大力实施以工代赈,通过高标准农田、防沙治沙等项目,吸纳31个脱贫旗县农牧民5.5万人次参与建设,累计发放以工代赈金额11.7亿元。持续加强京蒙劳务协作,帮助5万脱贫人口实现区内外务工。打造劳务品牌,培育“敖汉架线工”“兴安草原绣娘”等自治区级以上劳务品牌30个。

一组组鲜活数据,勾勒出内蒙古夯实群众增收根基的坚实足迹。从 “四个一批” 盘活帮扶产业活力,到劳务品牌点亮就业希望,从产业辅导员扎根田间送技术到衔接资金精准滴灌强产业,内蒙古以更精准的产业帮扶激活发展潜能,以更扎实的就业帮扶拓宽增收渠道,为推进乡村全面振兴注入更加强劲的动力。

日子更好:宜居宜业点亮新生活

道路整洁平坦,房屋错落有致,院落里、屋顶上的光伏发电板熠熠生辉……走进五原县隆兴昌镇联星光伏新村,村民们或在门前三五成群地聊天,或在村道上悠闲地散步,享受着乡村生活的惬意。

在察右中旗宏盘乡二道沟村,村民们清死角、扫盲区,常态化开展城乡环境整治行动,村子的“颜值”更高了,处处展现出蓬勃向上的新气象。

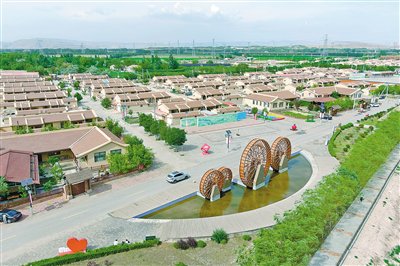

房前屋后井井有条、河水蜿蜒流淌、花草树木郁郁葱葱……穿行于乌兰浩特市义勒力特镇义勒力特嘎查,“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的如诗意境清晰可见。

……

这幅乡村振兴的美好画卷背后,“美” 的底色始终与 “稳” 的根基紧密相连。从环境改善到产业赋能,从动态监测到精准帮扶,内蒙古正以扎实的步伐强基固本,牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。

“家就在附近,上班挣钱能贴补家用,还能照顾老人孩子,日子踏实又有盼头。” 乌兰察布市察右中旗宏盘乡的薛再芳易地搬迁到科布尔镇荣祥小区后,在易地扶贫搬迁服装加工厂找到了一份稳定的工作,现在已经成为一名熟练的缝纫工,稳稳端起了“就业饭碗”。

科布尔镇通过“公司+就业帮扶车间+脱贫户”的模式集中闲散劳动力,不仅解决了企业人手不足的问题,还让搬迁群众实现“在家门口就业”。

将就业岗位“嵌”进安置区,既解决了搬迁群众离土离乡的后顾之忧,也让易地扶贫搬迁从一次性安置向可持续发展转变。2025年,察右中旗共有就业帮扶车间4家,吸纳100余人就业。

易地搬迁是解决“一方水土养不好一方人”的关键举措。如何让搬迁群众“稳得住、能致富、生活好”,成为乡村振兴的必答题。内蒙古持续开展易地搬迁后续扶持工作,2025年,争取国家和自治区各类衔接资金7.6亿元,专项用于易地搬迁后续扶持项目建设,具体落实项目131个,进一步巩固提升搬迁安置区配套基础设施建设、公共服务水平和产业发展能力。同时,持续发挥驻村包联帮扶作用,全区20个大中型集中安置区实现了驻村第一书记和工作队选派全覆盖,帮助3万名易地搬迁脱贫人口稳定就业。

脱贫成果持续巩固,乡村振兴步履铿锵。如今,在内蒙古的广袤大地上,监测更精准、产业更强韧、就业更稳固、乡村更宜居。这片祖国北疆沃土将继续以精准之策、务实之举,把防返贫的底线守得更牢,把富民强村的路子走得更宽,奏响更具活力、更有温度、更可持续的幸福篇章。