天津日报数字报刊平台-醉仙楼

- 外汇

- 1小时之前

0 - 4

(来源:天津日报)

转自:天津日报

民国二十八年,秋。

北平城外,炮声隆隆,硝烟未散,城内的戏园子早已门可罗雀,锣鼓声歇、笙箫不闻。昔日名动九城的“马派”传人马连山,如今也只能拄着一根乌木拐杖,拖着那条被炸坏的右腿,一步步挪进醉仙楼的后巷,在店小二的带领下去见他们的掌柜。

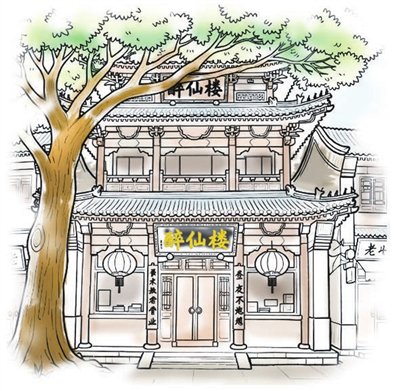

醉仙楼是前门大街最老的馆子,三层飞檐,黑底金匾,门口两盏红灯笼昼夜不熄。掌柜杨守业,人送外号“杨一眼”,据说他瞄古董,只需一眼便知真假,也知来路。

今日,他正在店后头的卧房里摆弄一只宋代的花瓶,指尖摩挲着瓶口,忽听门帘一响,一股淡淡的药油味飘进来。杨掌柜急忙走出门,抬头只见一位青衫老人,头戴旧毡帽,帽檐压得很低,手里拎着一只褪了色的牛皮箱,箱子角上镶着铜皮,磨得发亮。他身后跟着个年轻人,二十岁出头,长衫整洁,眼神却像刀口舔过。

“敢问,可是杨掌柜?”老人开口,声音不高,却带着戏台上练出来的丹田音。

杨守业心下一动,放下身段,拱手笑道:“哟!马老板!久仰久仰,哪阵风把您给吹来了?快,楼上请!”

二楼雅座,窗棂外是灰蒙蒙的天,鸽群掠过,哨音凄厉。伙计上了龙井,马连山却只要了一盅白水。年轻人立在他身后,手始终藏在袖里,眼神锐利,神情严肃地环顾着店内。杨守业时不时用目光上下打量这位年轻人,问道:“这位年轻人是……”马连山回复:“我这腿脚不好,出门在外带了一个帮手。”杨守业看着年轻人藏在袖中的手,笑着抿了抿嘴。

寒暄过后,马连山拍了拍那只牛皮箱,声音沙哑:“杨掌柜,开门见山吧。箱子里是马某半生积蓄,想换点现洋。”

杨守业眼角扫过箱缝,见里面隐约露出一角戏衣的织金线,心里便有了数。他咳了一声,道:“马老板,您这是捧我,可眼下兵荒马乱,银行里也未必能一日提出大数。不如这样,您二位先住下,明儿一早,我亲自跑一趟。”

马连山点点头,说:“有劳掌柜的了。”之后,他便不再言语。

夜里,醉仙楼打烊,门板上了半扇,灶间却煨着一锅老鸭汤,热气顺着楼梯往上钻。杨守业把马连山请到小戏台——那是早年间唱堂会搭的,如今堆了些箱笼,只剩一块红绒幕布还新。伙计们围坐在灯笼底下,一张张脸被火光映得通红。

“马老板,来一段吧,让小的们开开眼。”

马连山推辞不过,终站起身,褪下长衫,露出里头一袭旧青缎袍,下摆绣着暗团龙。锣鼓未响,他先清了清嗓,只一声“叹——”,便似把十年烽火、半生流离都吐了出来,唱的是《夜奔》:

“望家乡,去路遥,想母妻,将谁靠……”

嗓音沙哑,却像钝刀割肉,更疼。唱到“眼睁睁把功名付与水漂”,他忽然一个趔趄,右腿撑不住,险些跪下。年轻人一个箭步上前,将他扶住。满堂寂静,唯有窗外风声。

曲终,众人竟忘了喝彩。杨守业第一个鼓起掌来,掌心拍得通红,却觉得心里发酸。

次日辰时,阳光斜照进客房。牛皮箱被打开,两套戏衣平铺床上,一套《夜奔》的林冲青箭衣,一套《坐宫》的杨四郎蟒靠,金线虽褪了色,仍看得出当年的华丽。旁边是两只影青花瓶,一尺来高,釉色如雨过天青,瓶身暗刻折枝梅;另有几件首饰,两条玉带,一枚点翠凤钗,一对翡翠镯,一只鎏金臂钏。

杨守业捧起花瓶,指尖沿梅纹走了一圈,嘴唇抿得发白,过了良久,才轻声问:“马老板,这瓶子……”

“早年唱堂会,一位旧识送的。”马连山摩挲着拐杖头,声音低得几乎听不见,“如今……人都不在了,留着也是念想。”

“您想换多少?”

“掌柜的说了算。”

杨守业深吸一口气,伸出两根指头:“两千大洋。若您信得过我,现付一半,剩下一月内结清。”

马连山望着他,眼底浮起一层潮气,却只是点头:“够了。我信你。”

杨掌柜说:“拿支笔来。我给马老板打张欠条,说好的数不能少。”

马连山双手对着杨掌柜:“马某感激不尽!”

交易落定,年轻人先下楼提车。杨守业亲自把箱子抬到门口,忽见那长衫下摆被风掀起,腰间赫然一抹乌亮——是柄德国造驳壳枪,枪柄用黑布缠了。他目光一凛,却只作不见,笑吟吟地扶马连山跨上车。

黄包车吱呀一声,跑出两步。马连山回头,抱拳:“将军不下马,各自奔前程,有缘再会。多谢杨掌柜!”

车影远去,阳光照在青石板上,像一条亮闪闪的河。

午后,杨守业独自搬出那只牛皮箱,打开,取出两只梅瓶,与架上原本的一对并排放置——一样的釉色,一样的暗纹,连冲线都如出一辙。小二瞪大眼:“掌柜的,这……”

“这一对,”杨守业指了指架上的,“是三年前我在琉璃厂收的,北宋宣和年制,宫里流出来的。马老板带来的,是民国初年景德镇的高仿,釉里加了点洋料,瞒得过外行,却瞒不过我的眼睛。”

“那您还收……”

杨守业没直接回答,只是对着小二轻声说道:“你可知那马师傅的腿是怎么受的伤?”小二摇头,杨守业答:“听说他当时拒绝给日本高官唱戏,在逃跑途中被日本兵用手榴弹炸伤的……”

杨掌柜从怀里摸出那张一千大洋的欠条,轻轻压在两只假瓶之间,自言自语道:“当年我爹在菜市口看谭鑫培唱《击鼓骂曹》,回来跟我说,那唱戏的脊梁骨,比皇上的龙椅还硬。今儿我算是见着了。”

他转身,阳光从窗棂漏进来,照在那张欠条上,也照在两只瓶子上,竟分不清真假,只觉一片透亮。

窗外,又起了风,吹得红灯笼一晃一晃,像戏台上迟迟不肯落下的幕布。

马连山离京三月后,有人曾在冀中根据地见过他,之后再没回来。

醉仙楼的那对假瓶,一直摆在最显眼的地方。杨守业临终前,吩咐儿孙:不许卖,不许藏,只许让来客看一眼,若有人问起,便告诉他们——

“真假,不在瓶,在心。”