亲历我国最大规模北极科考

- 外汇

- 2小时之前

0 - 4

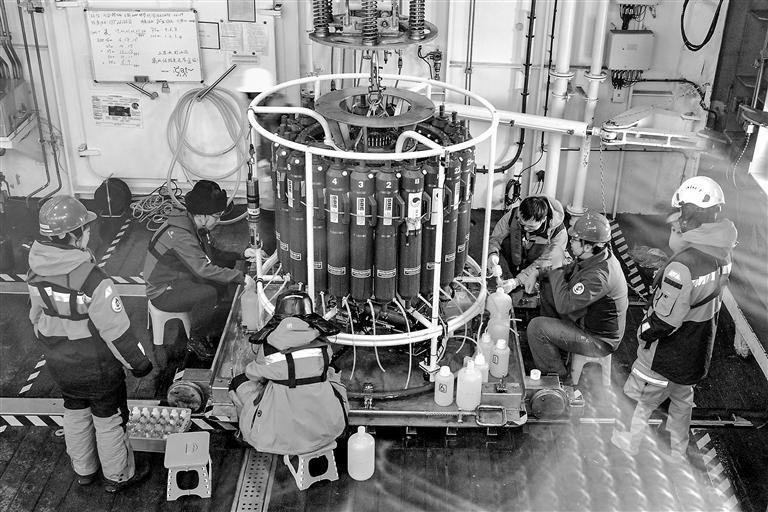

科考队员在采集CTD(温盐深剖面仪)带回的水样品。

科考队员在“雪龙2”号艉甲板进行中层生物拖网作业。

“雪龙2”号极地科考破冰船在北冰洋科考。本组图片均为新华社发

“雪龙2”号极地科考破冰船在北冰洋科考。本组图片均为新华社发新华社记者 刘诗平

从2025年7月“雪龙2”号极地科考破冰船从上海出发,到10月底“探索三号”从北极回到海南三亚,中国第15次北冰洋科学考察顺利完成。这次由四船共同实施的北极科考,是我国上世纪末开启北极科考以来规模最大的一次。

考察重点和成果如何?北冰洋正在发生哪些变化?新华社记者随船进行了采访。

四船连发,北极科考能力跃升

7月6日,“雪龙2”号搭载100名队员从上海出发,航向北极。随后,“深海一号”“极地”号和“探索三号”载着近200名队员北上。

“这是我国历史上规模最大的北极科考。从1999年‘雪龙’号独自参加,到2024年‘雪龙2’号和‘极地’号双船同行,再到今年四船连发。15次北冰洋科考,能力逐步提升,内容不断丰富,学科交叉和融合日益增强。”本次考察队领队张北辰说。

执行本次科考任务的4艘船,均为我国新造的先进科考船:

“雪龙2”号是全球首艘艏艉均可破冰作业的极地科考船,能在1.5米厚的冰层中破冰前行;

“深海一号”是7000米级“蛟龙”号载人潜水器母船,配有实验室和无人缆控潜水器作业系统;

“极地”号能破1米厚的当年冰,可同步完成多学科综合科考任务;

“探索三号”是全球首艘具有破冰能力的载人深潜作业母船,搭载的“奋斗者”号载人潜水器可实现全海深、全海域载人深潜。

“本次考察由四船共同实施,体现了我国极地考察能力的跃升。”考察队首席科学家林龙山说,全球气候变暖在北极地区呈现“放大效应”,北极的自然状况及其变化对我国气候系统和生态环境产生直接影响,进而影响我国农业、林业、渔业、航运等。

与由南大洋包围南极大陆的南极地区不同,北极地区由亚欧大陆和北美大陆包围北冰洋,周边有俄罗斯、美国、加拿大、丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛8个国家。

“协同”是本次科考的突出特点。“雪龙2”号与“极地”号协同在北冰洋高纬度海域开展科考作业,“雪龙2”号在冰区为“深海一号”破冰引航,“蛟龙”号与“奋斗者”号进行水下协同作业……

载人深潜“双雄”——“蛟龙”号和“奋斗者”号首次来到北极。

与有破冰能力的“奋斗者”号母船“探索三号”不同,“蛟龙”号母船“深海一号”没有破冰能力。对此,考察队实行“雪龙2”号与“深海一号”协同作业,“雪龙2”号破冰引航,抵达“蛟龙”号冰区下潜位置。

“蛟龙”号勇闯冰区,实现我国首次北极冰区载人深潜,在北极海域成功完成10余次载人深潜。

与等较低纬度的大洋相比,北冰洋纬度高、气候严寒、海冰密集、大雾频繁出现。在这里下潜,面临风、浪、流、冰、雾、寒等复杂作业环境,需要选择合适的下潜作业点和考虑浮冰漂浮等情况。

国家深海基地管理中心副主任许学伟说,针对极地特殊环境,“蛟龙”号进行了极区适应性改造,加装了多波束以探测海面浮冰;加装了二次抛载装置,可控制潜水器上浮速度;提升了潜水器在极地下潜的水下导航及定位精度等。

“‘蛟龙’号在极地冰区下潜,验证锂电池、视像系统、捷联惯导等国产化设备在极区复杂环境中的下潜作业能力,提升了潜水器在极区作业的自主性和安全性。”许学伟说。

首次到达北冰洋高纬度地区的“奋斗者”号及其母船“探索三号”,实现了极区深潜科考作业的船载/潜载国产技术的突破。

中国科学院深海科学与工程研究所研究员黄晓霞表示,“探索三号”及“奋斗者”号开创了在北极密集冰区“船潜协同”的移动式冰潜新模式,在海冰不断漂移的恶劣环境中实现了精准导引、安全上浮,大大增加了极区载人潜水器海底作业的时间和范围,使我国成为目前世界上唯一在北极密集海冰区进行连续载人深潜的国家。

冰雪之下,生机勃勃

北冰洋人迹罕至,有的洋面常年冰雪覆盖,很容易让人以为这里是一个荒芜的世界。

7月21日,“雪龙2”号开展大洋作业。随后,“蛟龙”号和“奋斗者”号相继到来。本次北极科考除了开展底栖和中层生物拖网等传统调查方式之外,载人潜水器首次搭载科学家潜入海底调查,同时使用ROV(无人遥控潜水器)和Lander(海底生物影像观测系统)等设备开展底栖生物的可视化调查。

“‘蛟龙’号、ROV共下潜10余次,拍摄了大量珍贵的深海生物影像,‘蛟龙’号带回了海蛇尾、海葵、海鞘、海蜘蛛等高完整度的生物样品。”国家深海基地管理中心助理研究员李梦娜说。

驾驶“蛟龙”号下潜作业的潜航员傅文韬、齐海滨和赵晟娅表示,与太平洋、印度洋和相比,“蛟龙”号所见的北冰洋调查海域生境独特,普遍呈现底栖生物密度大、个体小、生物多样性较高的特点。

“奋斗者”号40多次下潜作业,在海冰覆盖率大于80%的中央海盆进行国际上首次加克洋中脊的载人深潜科考,拍摄了多种生物及其环境的影像,采集了珍贵的生物样品。

拖网作业获取的丰富底栖生物样品,同样展现了一个多样的海底生物世界。

自然资源部第三海洋研究所副研究员刘坤说,经初步整理,“雪龙2”号开展的底拖作业获得5000多个底栖生物样品,涵盖棘皮动物、腔肠动物、软体动物、节肢动物、环节动物和苔藓动物6个门类。

记者搭乘“雪龙2”号在北极楚科奇海北部海域目睹14个站位的底拖网作业,看到每个站位获取的生物样品种类和数量各不相同,其中海星、雪蟹、海鳃、海葵以及管栖多毛类是作业海域的优势动物。

“筐蛇尾、长额虾、双眼钩虾、蛾螺等代表性生物也有发现,这些底栖生物样品为极地生态研究积累了珍贵的实物资源。”自然资源部第三海洋研究所高级工程师黄雅琴说。

本次北极科考首次按水深梯度在陆架—陆坡—深海剖面上布放Lander。获取的影像资料显示,生物群落结构随水深不同而呈现显著差异:陆架和陆坡区以泥海星、伞状海鳃等占优,深海盆地则出现了巨型海参——透明科尔加海参的高密度带。

海洋底栖生物丰富多彩,中层水世界同样充满活力。“雪龙2”号在北冰洋开展中层生物拖网作业,获取丰富的中层生物样品。

先进装备助力,新发现令人惊喜

CTD(温盐深剖面仪)采水,是北冰洋水体环境调查的主要手段。8月2日“雪龙2”号进行的CTD采水作业,让队员们眼前一亮。

“我们在楚科奇海陆坡区进行的一次CTD采样作业,出现了令人惊讶的一幕:CTD在下降过程中,荧光探头上的叶绿素值一路飙升,最高达到200毫克每立方米,是我国历次北极科考作业中发现的最高值。”自然资源部第二海洋研究所副研究员郝锵说。

郝锵表示,北冰洋的这个水下叶绿素峰值极为尖锐,比表层值高100多倍,且位置和强度并不稳定,叶绿素浓度数小时内降幅可超过50%。这表明该叶绿素极高值似乎处于正在“崩解”的状态中。

考察队初步研判认为,这一现象很可能是“海雪”的前体,对理解“海雪”的形成机制及评估北极生物碳泵和深层食物网有重要的科学价值。

“蛟龙”号和“奋斗者”号载人潜水器,以及AUV(水下自主航行器)、ROV、Lander等先进装备参与,极大地提升了考察数据的时空尺度,为深入研究前沿科学问题和更多新的发现提供保障。

在开展北冰洋“冰边缘区”多学科调查时,本次考察首次按不同水深梯度和时间尺度布放多套Lander,结合多种取样作业和鸟类、哺乳动物观察,获取了多要素、多层次、多时间和空间尺度的“冰边缘区”调查数据。

刘坤表示,本次考察踩准了海冰初融这一关键窗口期:冰藻和有机颗粒开始迅速下沉,考察队同步开展底拖网与箱式取样器获取样品,把海冰融化“过程”与底栖生物“样品”时间配对,由此识别“哪些底栖动物在吃”和“吃了多少”,从而有效评估北极海冰消退背景下底栖食物网的变化。

首次来到北极冰区的“蛟龙”号和“奋斗者”号,拍摄深海影像资料,采集珍贵的水体、沉积物、岩石和生物样品。

“‘蛟龙’号载人潜水器的精细调查,有效提升了对北极深海生物多样性分布规律、生态系统适应性机制等方面的科学认知。”许学伟说,经初步研究发现,北极部分海域底栖生物密度、生物多样性、个体体型在几十公里至上百公里空间范围内呈显著差异,为揭示极地深海底栖生物的空间分布规律和评估气候变化对深海底层生态系统的影响提供了有力支撑。

海冰加速融化,北冰洋的生态系统正经历重组

再次置身北极,林龙山感叹“北冰洋的海冰正在加速融化”。

“15年前我参加中国第4次北极科学考察时,高纬度地区有水道出现,但水塘较少。这次在高纬度地区除了看到熟悉的水道外,发现了更多的水塘,说明海冰融化更多、更快了。”林龙山说。

与第4次北极科考相比,一年冰比例在增多,多年冰比例在减少。海冰覆盖度在15%至80%之间的水域,即“冰边缘区”的范围变广、数量变多。

一些气候监测机构发布的数据,印证了林龙山的观感。北极成为全球升温最快的区域,海冰消失的速度在加快。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局发布的报告显示,今年3月是有记录以来全球气温第二高的3月,北极海冰覆盖范围降到了有记录以来的同期最低水平。

北极海冰面积3月为年度最大值,9月为年度最小值。监测显示,北极夏季海冰覆盖面积持续缩小,2007年至2024年连续18年的9月为有记录以来的历史低值。其中,2012年9月达到334万平方公里的历史最低值。

当北冰洋的海冰覆盖范围不到100万平方公里时,科学界称之为北极的“无冰时代”。监测显示,随着气候变暖,海冰变少、变薄,北冰洋的夏季正从少冰时代走向无冰时代。联合国政府间气候变化专门委员会的一份评估报告认为,北冰洋预计最早将在本世纪中叶前后出现夏季无冰。

刘坤表示,受气候变暖等因素影响,越来越多的暖水性物种向北扩张,正在影响和改变北冰洋的生物分布格局。

“这次底栖生物调查成果和往年北极航次的样品及数据联动对比,将为揭示北极底栖生态系统如何响应气候变化提供关键支撑。”黄雅琴说。

许庆昌认为,气候变化导致北冰洋海冰消融的时空范围逐步扩大,公海海域正逐步变为季节性冰封水域,大片开阔水域逐步成为适航和潜在适渔水域,北极渔业发展正在出现一系列新的变化。

今年9月下旬,中欧北极集装箱快航航线首艘货船从宁波舟山港出发,经北极东北航道前往欧洲。20天后,货船抵达英国弗利克斯托港。相较于苏伊士运河航线、好望角航线,北极东北航道展现了明显的时效优势。

海冰的广泛存在,是北极东北航道这条世界最北货运航线与其他远洋航线最大的不同,也是影响货轮航行的最大安全隐患。随着全球气候变暖,北极海冰加速消融,东北航道无冰的日子增多,可航行的时间变长,航行在这里的远洋货轮种类也在增多。

从中国首次北极科考时起,研究北极的快速变化及其生态、环境和气候效应,以及北极的快速变化对我国气候环境及经济社会的影响,便是历次科考的一个主要目标。

(据新华社北京11月13日电)