色彩斑斓的望平街

- 外汇

- 2小时之前

0 - 2

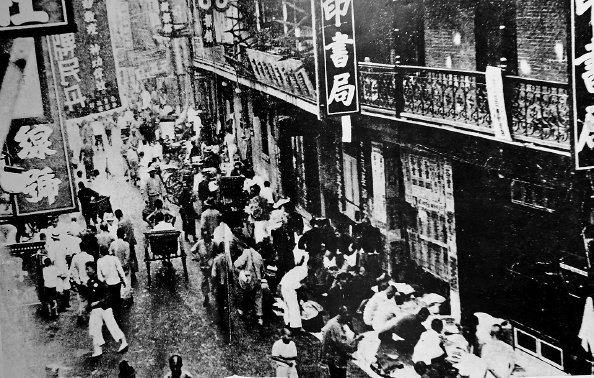

当年熙熙攘攘的望平街

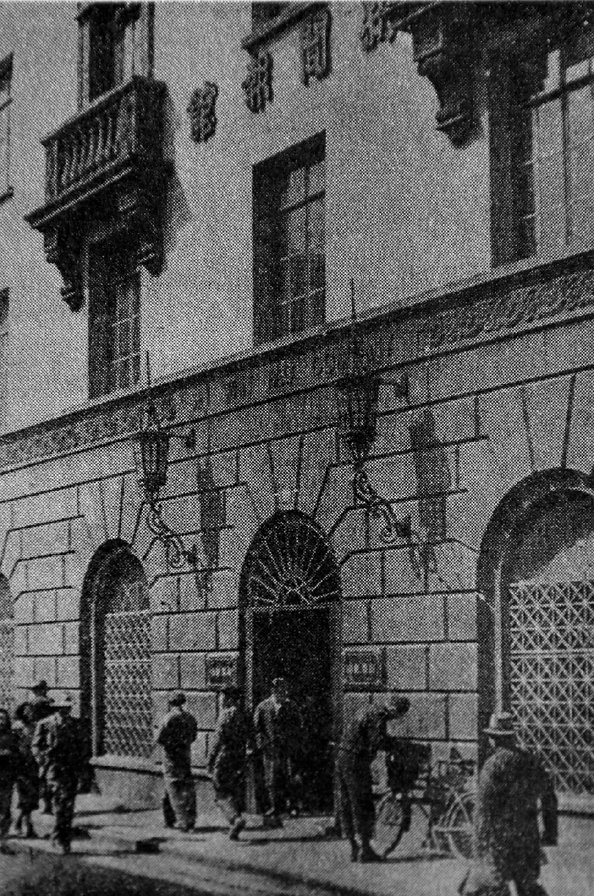

原新闻报馆

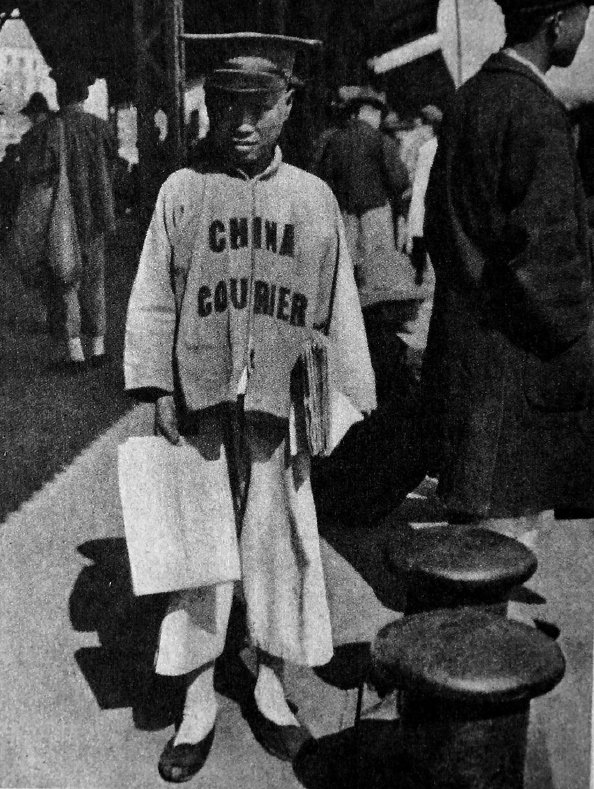

当年望平街上的报童

当年熙熙攘攘的望平街

望平街硕果仅存的近代报馆大楼——申报馆 读史老张 摄

望平街硕果仅存的近代报馆大楼——申报馆 读史老张 摄 ◆ 读史老张

在上海,有一条马路,人们一直喜欢叫它的旧名“望平街”。20世纪初,望平街上先后设立了近百家报馆,除了职业新闻人,不少文化人的出道也与这里有关。上海解放后,望平街被改名为山东中路。

祈望平安

望平街位于今山东中路北段(南京东路至福州路段),横跨九江路、汉口路,全长约200米。1865年,英租界当局将这条路定名为“山东路”。然而,山东路命名后,中国人仍以“望平街”名之。这是为什么呢?

原来,在山东路西侧(九江路与汉口路之间),有一个外国侨民公墓,又称“山东路公墓”(Shantung Road Cemetery,即今黄浦体育馆所在地)。1843年上海开埠后,欧洲侨民纷纷入沪定居。侨民死后,因上海至欧洲航路漫长,遗体无法运回,只能就地安葬,英租界当局就在此设立了公墓。该公墓占地11亩,四周有围墙、通道,内为殡仪馆和墓地,还设有一座小教堂。这里常年绿树成荫、阴森静谧,人们称它是“外国坟山”。中国人对死人或坟地多有忌讳,认为不吉利,就把靠近外国坟山旁的山东路叫作“望平街”,以祈望吉祥平安。

谁也没想到,望平街后来会成为著名的中国报业发源地。当年,望平街地处英租界西边界路,又靠近外国坟山,地价偏低,加上清政府对此地无管辖权,舆论条件相对宽松,不少报刊纷纷在此觅地出版。中国历史最久、影响最大的报纸,如《申报》《新闻报》等,就曾设在望平街。

据统计,20世纪初,在望平街上先后设立的报馆约有近百家,鼎盛时期有四五十家报刊在这里同时发行。因此,望平街获得了“中国报馆街”的美誉,它与英国唐宁街(政治街)、美国华尔街()一起,被并称为世界著名三大街巷之一。

报馆常客

望平街出名后,各地文化人纷至沓来。他们或在望平街办报、写稿,或到望平街逗留、安家,“望平街”遂成为热词,口口相传。茅盾在小说《追求》中这样写道:“……仲昭不免有些愤愤了,巴不得立刻到报馆,找着总编辑问个明白。他跳上一辆人力车,只说了‘望平街’三个字,就一叠声催着快跑。”可见,当年望平街无人不知,连不识字的车夫也一听就懂。

1912年初,李叔同来到了望平街,与柳亚子、叶楚伧和苏曼殊等办起了一份小报——《报》。报馆就设在望平街7号,李叔同住在三楼。据报社同仁陈无我回忆,李叔同喜欢离群索居,吃饭、睡觉、编报几乎都在三楼那间斗室里,很少出门,“我偶尔有事上三层楼去,经过他的房间,那门总是关的。有一天难得发生例外,那门是虚掩着,我向内探窥,见李先生伏在案上,运笔如飞,我不敢惊动,只好过门不入”。后来,《太平洋报》因经营困难而停刊,李叔同也离开了望平街。

在望平街大展身手的,是报人曹聚仁。他1922年到上海后,先是为邵力子主持的《民国日报》副刊《觉悟》写稿,后又成为《申报》副刊《自由谈》的写手。他曾这样深情地描述望平街:“我走上了《申报》的五楼,向北俯视,那便是外国坟山”;“那古老的外国坟山北边,有一家马敦和帽庄”;《民国日报》从三茅阁桥旁迁到望平街后,与《时事新报》“贴邻相处,斜对面便是《中华新报》”,这三报“鼎立而三”;望平街上的著名大报《申报》《新闻报》《时报》,“也是鼎立而三”,“《时报》顶上的宝塔,风吹铃动,引人入定”;“《时报》对面转角上的《商报》,有一时期锋芒很露”;另外,辛亥革命前后,于右任先后在望平街创办过《神州日报》《民呼日报》《民吁日报》《民立报》,它们“都是革命的号角”……

与曹聚仁同时代的报人程沧波,也是望平街常客。他早年在圣约翰大学读书,后转学复旦大学。1924年寒假,他经常到望平街,替《商报》写稿。因为文笔好、出手快,深得《商报》主笔陈布雷的赏识。程沧波后来回忆:“我天天晚上去《商报》写杂评。《商报》当年经济奇窘。两大间编辑室,勉强生了一个火炉。但是我们在其中,几包花生米,其乐无穷……”他总结道:“当时我从梵王渡到租界,几视望平街和我老家一样。”1925年,他从复旦毕业,即由陈布雷推荐,到《时事新报》任主笔。

邹韬奋早年在南洋公学读书期间,经常给望平街报馆投稿。有一次,他发现自己的稿子第一次在《申报》副刊《自由谈》上刊出了,快乐无比:“那一天,我和我的弟弟(同在南洋肄业)同往申报馆领取(稿费),‘出乎意表之外’地得到了六块亮晶晶的大洋,三步做两步地踉踉跄跄奔出了申报馆的大门,两人都狂笑着跳跃着好像发现了金矿似的!两人一路嘻嘻哈哈由望平街连奔带走地跑回。”1921年7月,邹韬奋从圣约翰大学毕业,到上海纱布交易所任职。因为一心要进新闻界,他就找到《申报》经理张竹平,要求到申报馆打工。就这样,邹韬奋白天忙于纱布交易事务,晚上到申报馆帮助处理信件,常常累得筋疲力尽……正是这三周的经历,为他后来进入新闻界做了有力铺垫。

出道之地

除了职业新闻人,不少文化人虽未从事新闻行业,但他们的出道,都与望平街有关。

1913年10月,应“丹桂第一台”老板许少卿的邀请,梅兰芳随京剧名角王凤卿第一次到上海演戏。当年,梅兰芳年仅20岁,初出茅庐,尚未成名。他们演出期间,就住在望平街平安里(今申报馆南侧)许少卿的家里。“丹桂第一台”位于福州路大新街(今湖北路)口,与许家相距不远,梅兰芳每次去那里演戏,必从望平街出发。在“丹桂第一台”,梅兰芳一亮相,即惊艳全场,引得满堂喝彩。从此,梅兰芳一炮打响,红遍大江南北。可以说,望平街和“丹桂第一台”,就是梅兰芳的出道之地。

胡也频、丁玲和沈从文这三位作家,也与望平街有缘。1928年夏,胡也频到《中央日报》编副刊《红与黑》,丁玲、沈从文参与协助编辑。据沈从文回忆,胡也频“每夜便得过望平街转角处一幢老房子里,从走动时吱吱嗝嗝的扶梯,爬上摇摇欲坠的三楼,坐在办公室一角,发出编好的稿件……丁玲则有时同去,有时又独自在家中等候,或一个从报馆把事情办完,一个在家中的短篇小说也写成了”。后来,《红与黑》副刊停刊,三人即开始自办了《红黑》月刊。

巴金在他的自传中说,他刚出道时,《时报》曾约他写一部连载小说,每天发表一千字左右。当时他住在闸北宝山路宝光里,于是他就把他的《春梦》前几章送去望平街,“我写好三四章就送到报馆收发室,每次送去的原稿可以用十天到两个星期。稿子是我自己送去的,编者姓吴,我只见过他一面,交谈的时间很短”。

由此可见,不少文化名家出道前,都与望平街有过千丝万缕的交集。

另类记忆

望平街给大多数文化人都留下了美好记忆,但也有例外。

1910年,辜鸿铭从北京南下上海,到南洋公学(今交通大学前身)任教务长。然而一年以后,他就辞职离开了。原来,辜鸿铭刚到上海之际,正是革命党人宣传排满、畅言革命最甚时期。1911年武昌起义爆发后,各报馆成为起义捷报的发布平台,望平街夜夜万人攒动,“仰视报馆牌示捷电,几有一国若狂之概”。一时间,望平街摩肩接踵、掌声如雷,人们血脉偾张、情绪高涨。辜鸿铭见状,非常不爽,他投书《字林西报》,吁请租界当局取缔人潮、恢复交通秩序:“夫此等排满文章,意在鼓动长江及各埠数百万饥民,使其抛却服从皇帝之职,意使乘间起事耳……今日望平街所刊排满文章,英人岂能置之不言?”辜鸿铭的言论,引起南洋公学学生的强烈不满。学生们与其辩论,辜鸿铭辩解道:“言论本可自由,汝等不佩服我,我辞职。”话音刚落,学生们即纷纷鼓掌,嘘声四起。第二天,辜鸿铭即不再到校。

1906年起,包天笑曾到《时报》任新闻编辑,后又给各报写稿,先后在望平街干了一二十年。他家住闸北爱而近路(今安庆路),每次夜班回家,他都提心吊胆。因为从望平街到爱而近路,要经过一条狭长的马路,这里经常发生路劫,或被劫匪剥去衣服(俗称“剥猪猡”),或被抢去财物。有一年,包天笑竟被劫去三次大衣。第一次被劫后,过了两天,劫匪把当票寄回报馆,原来他的衣袋里有别人寄来的一封信,上有姓名和地址。他只得花钱将大衣从当铺赎出。不到一个月,他又被劫,这一次衣袋里没有信,幸得巡捕房帮助,他又到当铺将大衣赎回。可是,才过了几天,他又再次被劫。这一次,劫匪“将手枪对准了我,我便乖乖的自动把大衣脱下,交给了他”。包天笑叹道:“从此以后,我这件大衣,便‘黄鹤一去不复返’了。”

1937年4月25日,《新闻报》副总编辑严独鹤到望平街报馆上班。他正跨进大门,即听见身后一声断喝:“严独鹤,哪里走?”一名男子突然蹿出,手持一把锉刀,朝他猛砍过来。他躲闪不及,被砍中颈部,鲜血直流……后来得知,行凶者名叫金甦,是严独鹤的忠实读者,每天必读严独鹤在《新闻报》副刊上的文章。因患精神妄想症,金甦经常发生幻觉。他认为这是严独鹤的文章在作妖,控制了他的灵魂,使其精神受苦,于是动起了杀机……后来,经过及时抢救,严独鹤终于转危为安,金甦也被送往精神病院治疗。

上述记忆,既有尴尬,也有苦涩,更有惊心动魄,说不上有多么美好。但这些记忆,无疑为色彩斑斓的望平街历史,抹上了一层不一样的油彩。

……

上海解放以后,望平街被改名为“山东中路”。外国坟山原址矗立起了黄浦体育馆;申报馆、新闻报馆先后被解放日报社接收;时报馆建筑底楼一度成为上海美术书店(现已不存)。本世纪初,新闻报馆被拆,在原址上建起了申大厦。申报馆虽然仍矗立在原地,但解放日报社早已迁出。于是,作为“中国报馆街”的望平街,终于退出了历史舞台。