从1张图到377个网格 他们如何“看透”一条江?

- 外汇

- 2小时之前

0 - 6

本网讯(向珊 易香妤)近日,受华西秋雨影响,一场入库流量超过40000立方米每秒的洪水奔涌至三峡水库,成为今年入汛以来三峡工程迎来的最大洪水。

时间回到1987年。

“嘀嘀嗒嗒”的传真机,是预报员陈良华最熟悉的背景音。

那时的气象信息,由报务员通过单边带等无线设备接收,再通过手工编码,交由填图员用铅笔绘制在巨大的天气图上。

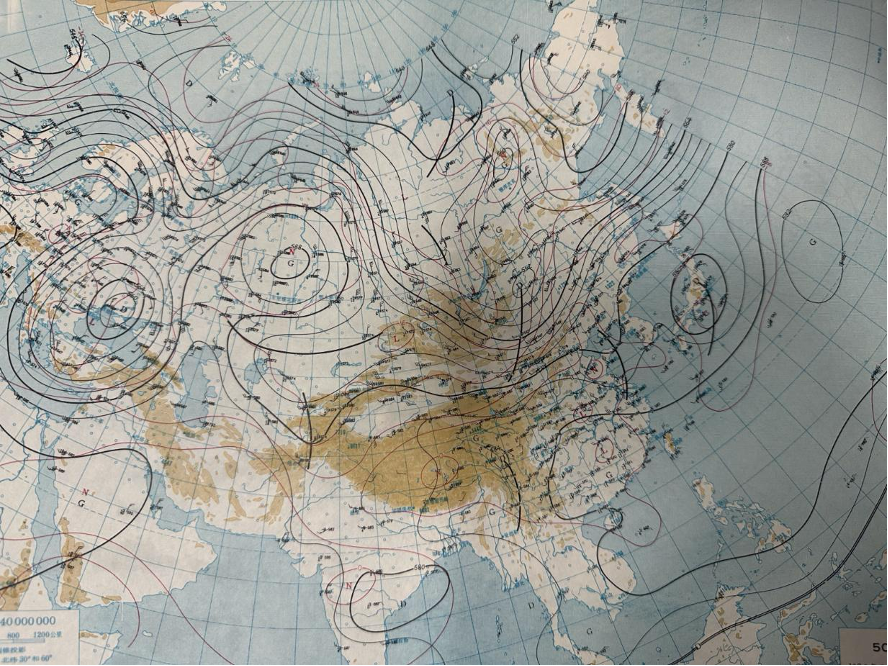

▲ 1982年气象预报人员使用的地面天气图(历史资料扫描图片)

▲ 1982年气象预报人员使用的地面天气图(历史资料扫描图片)那时的流域气象水文预报,仅服务于葛洲坝电站调度工作,预报业务重点关注三峡区间(重庆-宜昌段)暴雨。

“一个时次的高空图,从接收到填完,要花上一个小时。通讯条件也没法和现在相比。”三峡集团三峡梯调退休老预报员陈良华回忆道,当年预报员们依靠经验和天气学理论,推出未来的天气变化,为葛洲坝电站调度提供预报。

工具是简易的,但责任重若千钧。

“最怕的就是汛期突发的短时强降雨,局部暴雨落区、强度和移动是很难预报准确的,洪水期间影响更大,需要连续调整调度方案。”陈良华说,那时候只能守着传真机,等待气象局传输的电报,天气图可以铺满整面墙,“当时要想提高预报准度,手和大脑都不能停,积累属于自己的经验非常重要”。

20世纪90年代,一根“电话线”带来了第一次技术变革。

有线通讯取代了无线接收,电脑可以自动识别文件,绘图仪自动出图,预报的速度与质量实现了第一次飞跃。

2003年,三峡水库首次蓄水至135米,调度对象从单库升级为梯级水库。在这一时期,三峡集团长江电力三峡梯调应运而生,负责实施三峡—葛洲坝梯级水库的气象水文预报和联合调度。

得益于计算机和通讯技术的飞跃,三峡梯调与中国气象局深化合作,陆续引入了覆盖长江流域的地面气象站,雷达、卫星监测产品以及全球主流预报产品等。基于此,预报员可以对嘉陵江、岷江、沱江等六大关键区域开展面雨量预报。

水文预报业务也在同步发展,水情数据传输更加便捷,预报范围向长江上游重要干支流拓展,预报员的作业工具也逐步从“铅笔头、米格纸、大刀尺”向系统化转变。

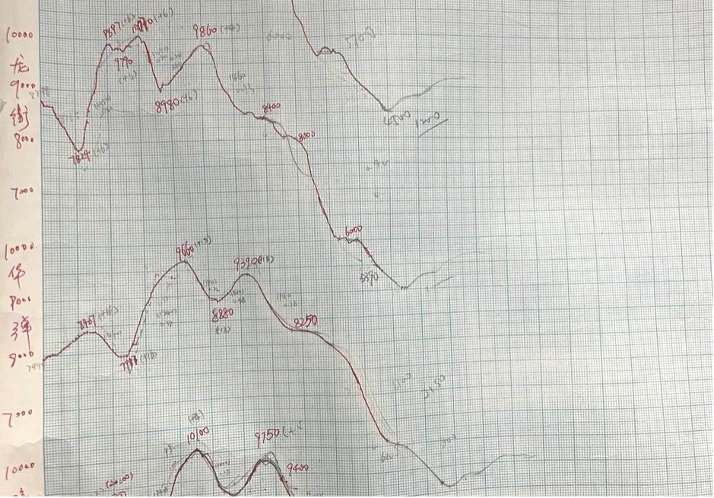

▲ 金沙江下游水文站点人工推流手稿

▲ 金沙江下游水文站点人工推流手稿当时开展三峡的入库流量预报,主要是通过上游重庆寸滩、武隆等站的流量,结合人工经验进行河道演算合成。“由于预报模型及流程尚未完全实现自动化与系统化,有时还需要在坐标纸上来推算洪水的传播时间。”水文预报员周晓倩说。

当年的预报,在很大程度上依赖于人的经验。但变革的种子已经播下,三峡工程初期运行带来的巨大需求,如同一双无形的手,推动着技术向前奔跑。

2007年,三峡水库进入初期运行期,水位逐步抬升。

一个关键的挑战出现了:水库回水使得重庆寸滩至三峡坝址的洪水传播时间从自然状态的54小时缩短到24小时以内。

传统“靠上游站报信”的方法已然不能满足实际生产业务的需求,必须将预报的触角继续向上游延伸,跑到洪水形成的最源头去。

需求倒逼创新。三峡梯调开始与科研院所、高校展开密集合作。2006年,三峡水库入库流量预报及会商系统建成,预报范围进一步上延至金沙江下游龙街站,预报断面扩展到可以覆盖上游岷江、沱江、嘉陵江和乌江等重要支流的9个断面。

预报系统在主要依赖历史统计关系的传统模型基础上,引入了能够精细模拟降水、下渗、径流等物理过程的新安江模型以及能实时自动修正误差的卡尔曼滤波算法,显著提升了预报精度。

至此,三峡梯调的水文预报进入了“系统模拟时代”。

与此同时,气象预报技术也在突飞猛进——卫星通信系统、卫星单收站让信息接收量呈指数级增长。中国气象局的数据也全部接入到预报系统,构建起空天地三维立体监测网络。

在这一时期,随着金沙江下游的向家坝、溪洛渡电站相继投产发电,三峡集团的梯级调度格局由两库联调跃升至四库联调。调度规模的倍增,对水雨情预报的精度与时效性提出了更高要求。

2011年以来,分布式水文模型及人工智能方法逐步开始应用。2018年,三峡梯调气象预报已从6大区域面雨量预报,精细到15个子区域,预见期从2天延长至7天。气象预报和水文预报的精度及预见期明显提升。

技术的协同发展为日益庞大的梯级水库群联合调度提供了坚实的技术支撑。

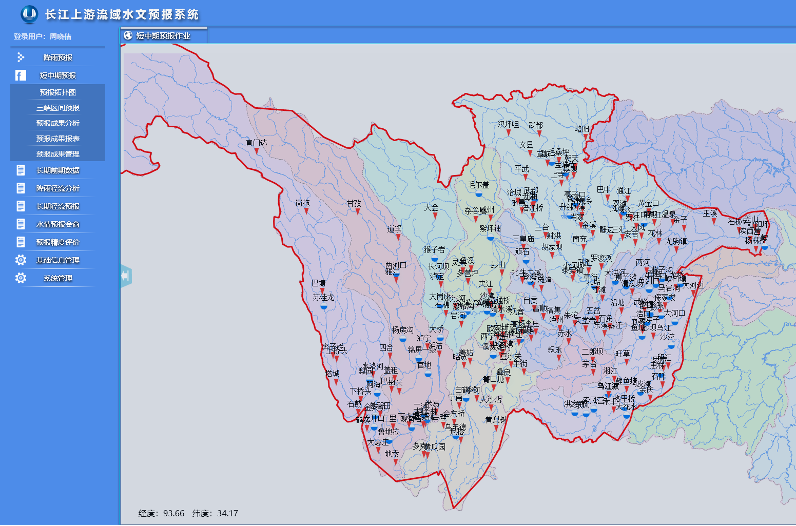

▲ 长江上游流域水文预报系统预报作业界面

▲ 长江上游流域水文预报系统预报作业界面2021年,随着白鹤滩电站首台机组投产发电,长江干流葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德六座水库联合调度的格局正式形成。这对水文气象预报提出了近乎“苛刻”的要求:范围要覆盖长江上游近80%的流域面积,天气预报预见期要长达10天……

一场“精细网格”革命应运而生——

气象预报上,100M光纤专线取代了原有的通讯方式。与中国气象局共同研发的“多源融合流域网格降水预报技术”投入应用,长江流域的天气预报空间分辨率达到了“5公里×5公里”;

水文预报上,建成“长江上游流域水文预报系统”,将整个流域细分为377个水文单元,有效破解了因降水空间分布不均所造成的预报难题。

2020年夏天,长江遭遇流域性大洪水。8月20日,长江2020年第5号洪水抵达三峡工程,洪峰峰值高达78000立方米每秒。“这是三峡工程建库以来的最大洪峰纪录,我们提前10天就捕捉到了形成那次洪峰的降水过程,提前2天就预测到了洪峰流量。”陈良华说。

也是从这时起,气象预报的边界被拓宽了。

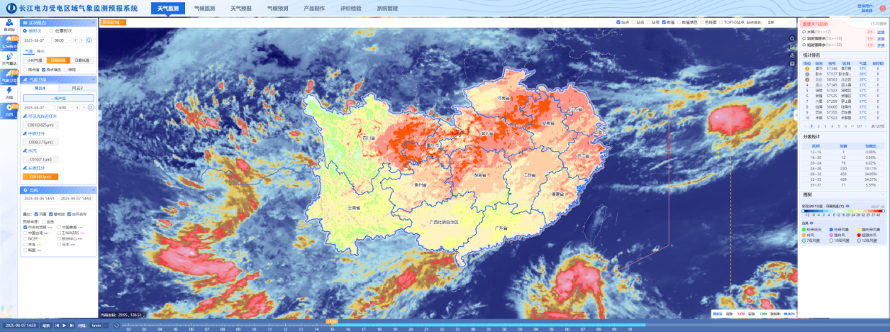

▲ 三峡梯调气象预报系统功能界面

▲ 三峡梯调气象预报系统功能界面随着世界最大清洁能源走廊建成投产,其作为“西电东送”国家战略的骨干电源地位愈发凸显。巨量的清洁电力需要远距离送入华东、华中及南方电网,这意味着,气象预报不能仅限于长江流域,而是要延伸到受电端。

2020年,在三峡梯调气象预报的业务清单上,除传统的降水之外,新增了气温、台风、线路覆冰、森林火险等预报任务。“这样能精准预测受电区域用电负荷,提高发电计划和用电需求的匹配性,同时可以掌握长距离输电线路的安全状态,更好地提升发电计划的准确性。”三峡梯调水资源部副主任舒卫民说。

回望二十余年,三峡梯调水文气象预报的升级之路,是一段攻坚克难、令人振奋的征程:

预报范围从三峡坝址拓展到整个长江上游流域,预报技术从人工经验演进为气象水文深度耦合的智慧预报……

预报手段日益精进,但守护江河安澜的初心从未改变。

发布日期:2025年10月21日