ARK Invest:四大趋势正提升比特币价值

- 外汇

- 15小时以前

0 - 1

(来源:吴说)

作者:ARK Invest

编译:Felix, PANews

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/qBQcgOwj1X3wvXTXDFt3Mg

声明:本文为转载内容,读者可通过原文链接获得更多信息。如作者对转载形式有任何异议,请联系我们,我们将按照作者要求进行修改。转载仅用于信息分享,不构成任何投资建议,不代表吴说观点与立场。

在 2026 年宏观背景下,ARK Invest 指出有四大趋势正在提升比特币价值,并认为比特币正从一种“可选的”边缘资产演变为机构投资组合中不可或缺的战略性资产。以下为内容详情。

2025 年,比特币继续深度融入全球金融体系。随着 2024 年和 2025 年比特币现货 ETF 的推出与增长、数字资产上市公司被纳入主要股票指数,以及监管透明度的不断提升,正推动比特币从边缘地带走向一种 ARK Invest 认为值得机构进行资产配置的新型资产类别。

ARK Invest 认为,本轮周期的核心主题是比特币的转型:从一种“可选的”新兴货币技术,转变为越来越多投资者眼中的战略性配置资产。有四大趋势正在提升比特币的价值主张:

塑造稀缺数字资产需求的宏观与政策背景

涵盖 ETF、企业和主权国家的结构性所有权趋势

比特币与黄金以及更广泛的价值存储手段之间的关系

与以往周期相比,比特币的回撤幅度和波动性正在减小

本文将对这些趋势进行详细阐述。

01 2026 年宏观经济背景

货币状况与流动性

在经历了长时间的货币紧缩政策后,宏观格局正在发生变化:美国的量化紧缩(QT)已于去年 12 月结束,美联储的降息周期仍处于早期阶段。此外,超过 10 万亿美元的低收益货币市场基金和固定收益 ETF 可能即将轮动至风险资产。

政策与监管正常化

监管透明度既是机构采纳的制约因素,也是潜在的催化剂。在美国和其他国家,政策制定者一直在推进相关框架,旨在明确数字资产监管、规范托管、交易和披露流程,并为机构配置者提供更多指导。

例如美国的《CLARITY 法案》等,若能落实——即由商品期货交易委员会(CFTC)监管数字商品,证券交易委员会(SEC)监管数字证券——将能显著降低专注于数字资产的公司和机构的合规不确定性。该法案为数字资产的生命周期提供了合规路线图,通过标准化的“成熟度测试”,允许代币在去中心化后从 SEC 移交给 CFTC 监管。该法案对经纪交易商实行双重注册制度,减少了历史上数字资产公司离岸运营的法律“真空”情况。

美国政府还通过以下方式解决了与比特币相关的问题:

立法者与行业领袖讨论将比特币纳入国家储备。

对查封的比特币持仓进行规范化管理(目前大部分由联邦政府控制)。

州一级对比特币的采纳,其中德克萨斯州走在前列,已购买并将其纳入州储备。

02 结构性需求:ETF 与 DATs

作为结构性新买家的 ETF

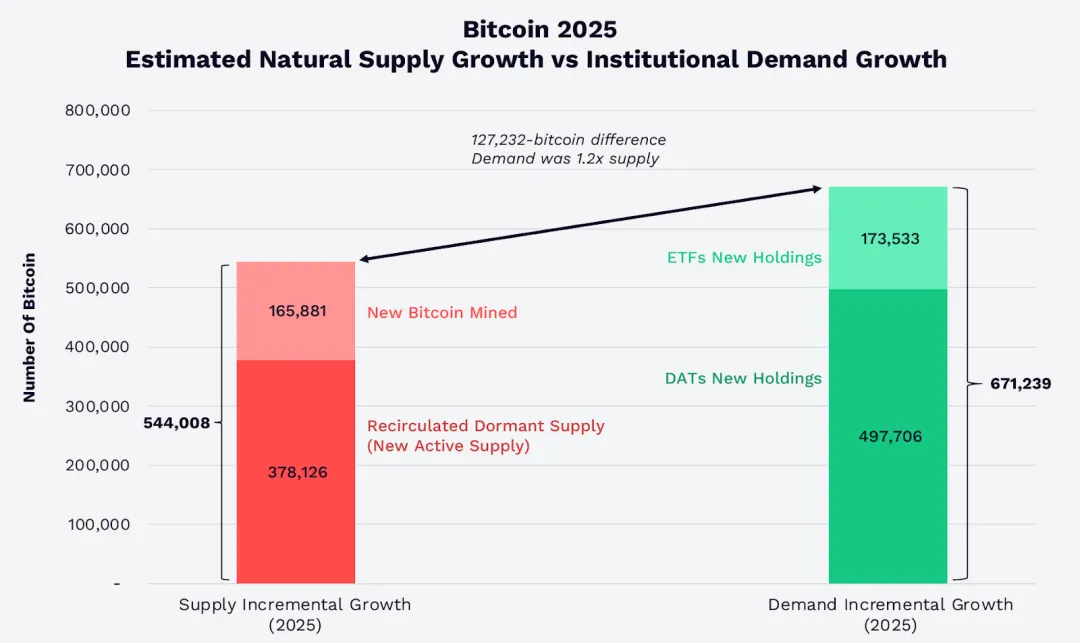

现货比特币 ETF 的规模化扩张重塑了市场的供需格局。如下图所示,到 2025 年,美国比特币现货 ETF 和 DATs 吸收的比特币数量是新挖比特币和重新流入市场的休眠比特币之和(活跃供应增长)的 1.2 倍。到 2025 年底,ETF 和 DATs 持有的比特币总量超过流通总量的 12%。尽管比特币的需求增长超过了供应增长,但其价格却下跌了,这似乎是受外部因素影响:10 月 10 日由软件故障引发的大规模清算事件、对比特币四年周期拐点的担忧,以及围绕量子计算威胁比特币加密技术的负面情绪。

来源:ARK Investment Management LLC 和 21Shares,2026 年预测,数据来自 Glassnode,截至 2025 年 12 月 31 日。

在第四季度,摩根士丹利和先锋集团(Vanguard)将比特币纳入了其投资平台。摩根士丹利扩大了客户获取合规比特币产品(包括现货 ETF)的渠道。令人意外的是,先锋集团在多年拒绝加密货币及所有大宗商品后,也在其平台上添加了第三方比特币 ETF。随着 ETF 的成熟,它们将日益发挥连接比特币市场与传统资金池的结构性桥梁作用。

指数中的比特币相关公司、企业采用情况以及比特币储备

企业对比特币的采纳已不再局限于少数早期采用者。标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数已纳入 Coinbase 和 Block 等公司的股票,将比特币相关敞口引入主流投资组合。此前名为 MicroStrategy 的公司作为 DAT 实体,已建立了庞大的比特币头寸,占总供应量的 3.5%。此外,比特币 DAT 公司目前持有超 110 万枚 BTC,占供应量的 5.7%(截至 2026 年 1 月底价值约 899 亿美元)。在很大程度上,这些企业储备属于长期持有者,而非短期投机者。

主权国家与战略储备

2025 年,继萨尔瓦多之后,特朗普政府利用查封的比特币建立了美国战略比特币储备(SBR)。如今,该储备持有约 325,437 枚 BTC,占总供应量的 1.6%,价值 256 亿美元。

03 比特币和黄金作为价值储存手段

黄金领涨,比特币跟进?

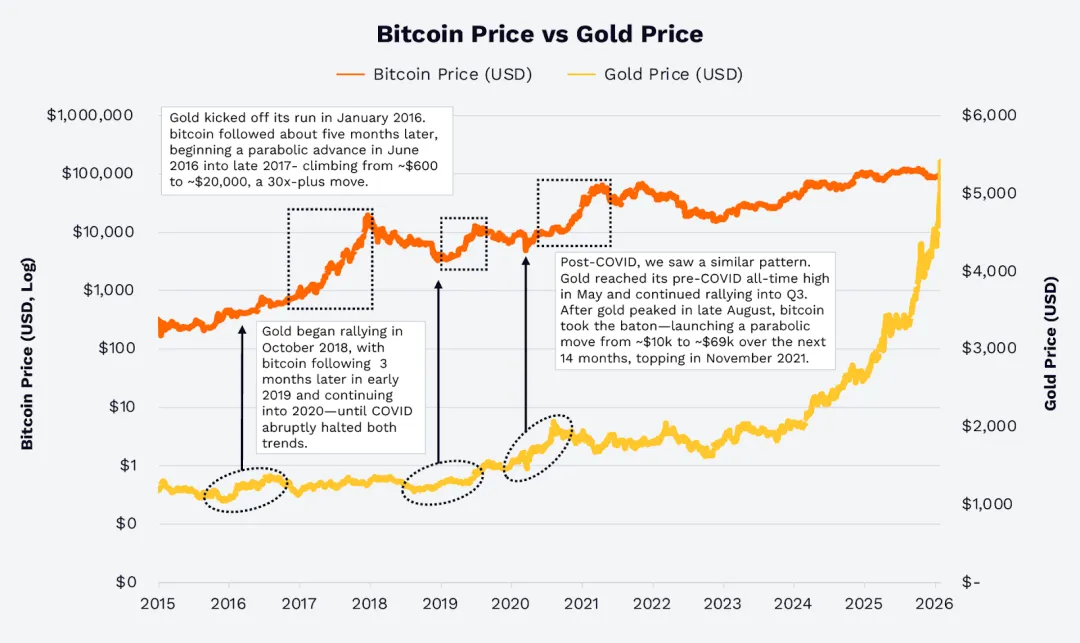

近年来,黄金和比特币对货币贬值、负实际利率和地缘政治风险等宏观叙事的反应有所不同。2025 年,受通胀担忧和法币贬值影响,金价飙升 64.7%。略显意外的是,比特币价格下跌了 6.2%,这种背离并非史无前例。

在 2016 年和 2019 年,金价的上涨都领先于比特币。2020 年初新冠疫情冲击期间,财政和货币流动性激增,金价上涨也预示着比特币上涨。如下图所示,这种“黄金-比特币”模式在 2017 年和 2018 年尤为明显。历史会重演吗?根据历史关系,比特币是相同宏观交易逻辑下的高贝塔系数(High-beta)、数字化的原生延伸,这种逻辑在历史上一直支撑着黄金。

来源:ARK Investment Management LLC 和 21Shares,2026 年,数据来自 Glassnode 和 TradingView,截至 2026 年 1 月 31 日。

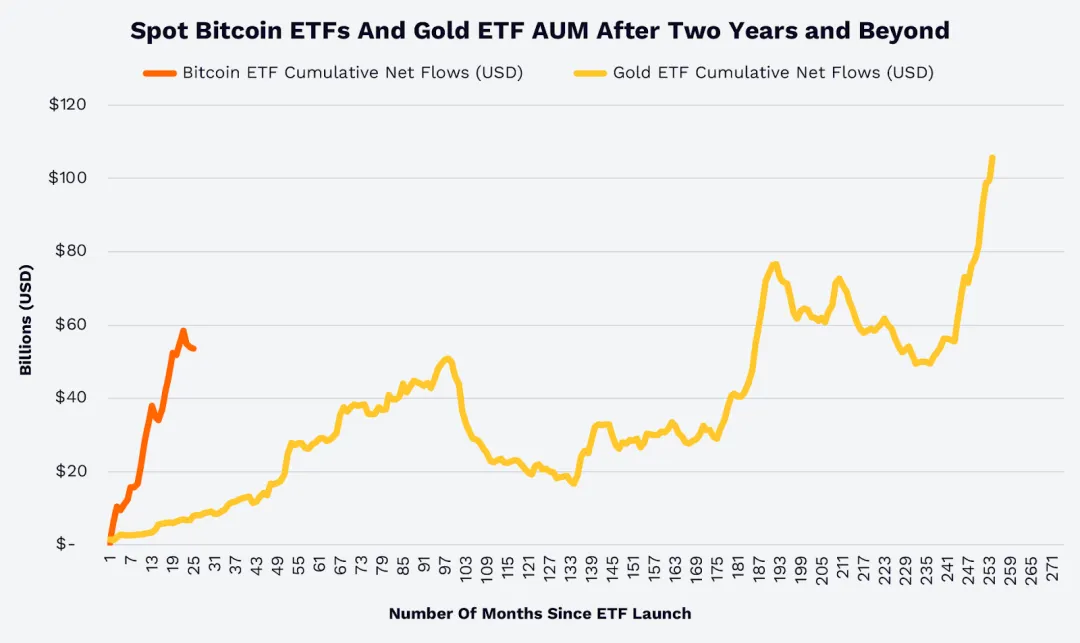

ETF 资产管理规模:比特币份额不断增长

累计 ETF 净流入提供了比特币与黄金的另一个对比维度。根据 Glassnode 和世界黄金协会数据,现货比特币 ETF 在不到两年的时间内就实现了黄金 ETF 用了超过 15 年时间才达到的水平,如下图所示。换言之,财务顾问、机构和散户投资者似乎更认可比特币作为价值储存手段、多元化投资工具和新型资产类别的角色。

来源:ARK Investment Management LLC 和 21Shares,2025 年,数据来自 Glassnode 和世界黄金协会,截至 2025 年 12 月 31 日。

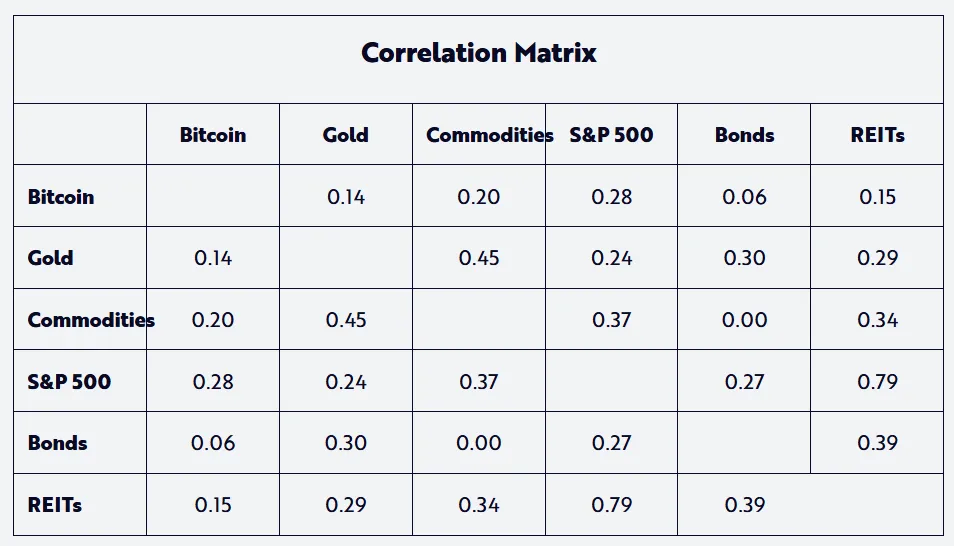

值得注意的是,如下图所示,自 2020 年以来,比特币和黄金收益在上一周期中的相关性非常低。也就是说,黄金可能是一个领先指标。

图片

注:以上相关矩阵使用 2020 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 6 日期间的周收益率数据

04 市场结构与投资者行为

回撤、波动性和市场成熟

比特币是一种波动性较大的资产,但其回撤幅度已随时间推移而减小。在之前的周期中,从峰值到谷底的跌幅经常超过 70–80%。在 2022 年以来的本轮周期中(截至 2026 年 2 月 8 日),从历史最高点回落的幅度均未超过约 50%(如下所示)。这表明,即使面临重大回调(如 2026 年 2 月第一周发生的调整),由于参与度增加和流动性深化,市场表现得更加稳健。

来源:ARK Investment Management LLC 和 21Shares,2025 年预测,数据来自 Glassnode,截至 2026 年 1 月 31 日。

这些观察结果表明,比特币正从一种投机性资产转型为一种全球可交易的宏观金融工具,其持有者日益多元化,并由强大的交易、流动性和托管基础设施提供支持。

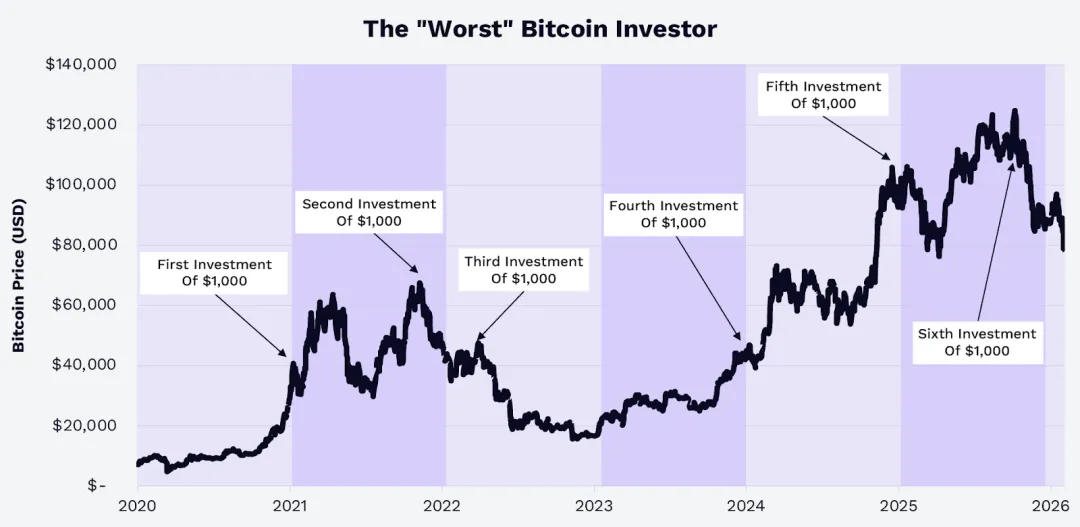

长期持有 vs 择时入市

据 Glassnode 数据,假设一位“运气最差”的比特币投资者,从 2020 年到 2025 年,每年都在最高价位投资 1000 美元,他的投资额约为 6000 美元,到 2025 年 12 月 31 日将增值至约 9660 美元,到 2026 年 1 月 31 日将增值至约 8680 美元,收益率分别约为 61% 和 45%(如下图所示)。即使考虑到 2 月初的回调,到 2 月 8 日,这笔投资也将达到 7760 美元,收益率约为 29%。

来源:ARK Investment Management LLC 和 21Shares,2026 年,数据来自 Glassnode,截至 2026 年 1 月 31 日

由此可见,自 2020 年以来,持有期限和仓位规模比何时买入更为重要:市场通常会为那些关注比特币价值主张而非其波动性的投资者带来回报。

05 比特币如今的战略问题

在 2026 年,比特币的叙事不再是能否“生存”,而是在多元化投资组合中的作用。比特币是:

在全球货币政策演变、政府赤字和贸易逆差背景下的稀缺、非主权资产。

传统价值存储资产(如黄金)的高贝塔延伸。

可通过受监管工具获得的全球流动性宏观工具。

随着监管和基础设施的进步放宽了准入门槛,包括 ETF、企业和主权实体在内的长期持有者已经吸收了大量的新比特币供应。历史数据还表明,由于比特币与其他资产(包括黄金)的相关性较低,配置比特币有可能提高投资组合的风险调整后收益,尤其是在其波动性和回撤幅度在一个完整的市场周期内有所下降之后。

ARK Invest 认为,当投资者在 2026 年评估这一新型资产类别时,他们面临的问题不再是“是否”配置比特币,而是“配置多少”以及“通过何种渠道”配置的问题。