体验7种基层职业 触摸生活真实纹理

- 外汇

- 2小时之前

0 - 1

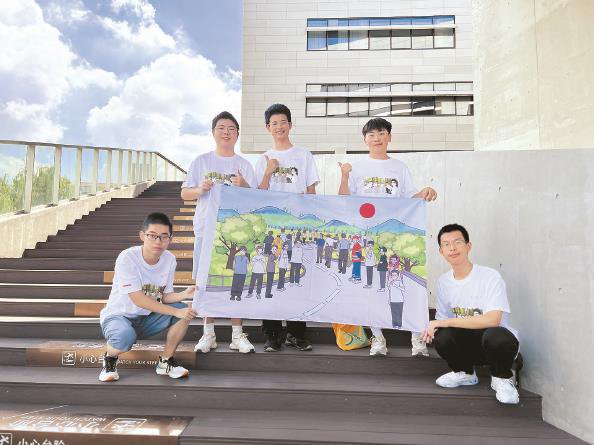

从右到左分别为秦乐闻、李亚、邱比恒、汪廷恩、颜泓鑫

从右到左分别为秦乐闻、李亚、邱比恒、汪廷恩、颜泓鑫 协助护工扶起老人的身体,双臂托起的是一场生命与重力的沉默角力,这份沉甸甸,是岁月,是脆弱,也是需要被温柔以待的尊严。这个国庆假期,上海交通大学的本科生邱比恒和他的同学秦乐闻、颜泓鑫、李亚、汪廷恩一起走进了闵行区福禄寿敬老院担任“一日护工”,这也是他们继垃圾清运员、图书馆保洁、餐厅服务员、海上渔民、煎饼摊主、菜场水产商之后体验的第七种职业。5个大男孩扎进支撑城市运转最基础、最辛苦的职业,进行一场“一日一生”劳动教育社会实践,希望用双手和汗水触摸生活最真实的纹理,回答一个朴素的问题:支撑日常生活的,究竟是些什么人?

垃圾分类和清运,是开启这场实践的第一课。在清运车的副驾驶座上,邱比恒接过王师傅递来的手套,指尖传来黏腻的触感,车厢里闷热的气息和垃圾的酸腐味让肠胃翻涌,但这些“不适”很快变得无关紧要,“师傅们每天都干的活,我们也能干。”倾斜45度,用膝盖抵住,再用腰压住,为了掏空大号垃圾箱,加速分类工作,李亚迅速掌握了秘诀;亲手翻动每一个塑料袋,饮料瓶里的残液、外卖盒里发馊的汤汁在指尖流过,从“制造者”到“处理者”,秦乐闻看到熟悉的外卖包装时,心里咯噔了一下。“那一天,我们学会如何遥控垃圾车,知道了西区所有的垃圾箱点位,又热又臭的环境让我们直观地认识到干净美丽的校园由谁守护。”邱比恒说。

最难忘的经历来自最“失败”的体验。在莆田南日岛的海面上,原定四小时的作业在一个半小时后被迫中止。刚上船时的豪情壮志被现实击碎——一个浪头打来,全员湿透;渔船摇晃,渔民夫妇稳如泰山,大学生们却站不稳脚跟;晕船来得迅猛,邱比恒和李亚几乎无法工作,颜泓鑫和汪廷恩状况稍好,顶着烈日默默帮忙整理渔网。由于队员剧烈晕船,最终实践还是提前结束了,但大学生们却觉得,这场狼狈的“失败”恰恰成就了最深刻的丈量——当身体投降时,才真正理解渔民叔叔说的“习惯就好”有多沉重。

敬老院里,小伙子们第一次感受到时光面前生命的脆弱,第一次意识到“祝您身体健康”这句话的分量。秦乐闻学会了照顾老人的“九防”,也经历了更直接的冲击——协助为失能老人更换纸尿裤时,排泄物的气味瞬间涌来,“必须要坚持仔细做完每个步骤,动作都要轻,要温柔”。面对一位牙齿稀疏、喃喃自语的老人,汪廷恩学着护工阿姨,把葡萄掐得很碎,等老人停下自言自语,快速送进一小勺,“这需要照护人的耐心配合,难在心性。”“护工们做着最辛苦、最不为人所注意的工作,却日复一日地支撑着社会中最脆弱的一群人。”颜泓鑫觉得,“他们是平凡生活中的真英雄。”

大男孩们的足迹从上海延伸到福建、湖北,从校园到街头。在餐厅,从最初“考虑戴副手套”到后来“顾不得满手油”,帮厨、倒茶、点餐、上菜、清台,脚下生风忙得团团转;在图书馆,跟着保洁阿姨一天走了2万步,才终于知道为何最角落的书架也一尘不染,餐饮间的台面、洗手间的隔间为何能整日保持清洁;在凌晨3时的水产市场,学会“有肚子的鱼便宜”的行业门道,掌握捞鱼称虾的技能;在煎饼摊,见证摊主奶奶用优质的盐,履行“东西干净,心里才踏实”的坚持。

在这些看似平凡的岗位上,踏踏实实地上手干活,油腻的手套、细碎的葡萄、沉重的渔网等真实的触感,比任何说教更有力量。大学生们觉得,通过这场立足于劳动教育的实践,收获的远不止技能,“它让我们摸到了‘社会’这门课的门槛,看清了生活最朴素的真相,更让我们对无数平凡的劳动者,心怀持久的感恩与敬意。”

5个大男孩设计了“一日·一生”团服T恤,正面是卡通版的五兄弟合影,背面是各种职业体验的场景漫画。邱比恒自豪地向记者展示,他说:“我们终于明白:劳动教育的最终目的,不只是学会如何劳动,更是通过劳动,学会如何做人。” 本报记者 易蓉