为在轨卫星注入“太空动力”

- 外汇

- 1小时之前

0 - 2

转自:成都日报锦观

为在轨卫星注入“太空动力”

成都造卫星发动机跻身商业航天新赛道

遨天科技(成都)有限公司常务副总经理刘能。

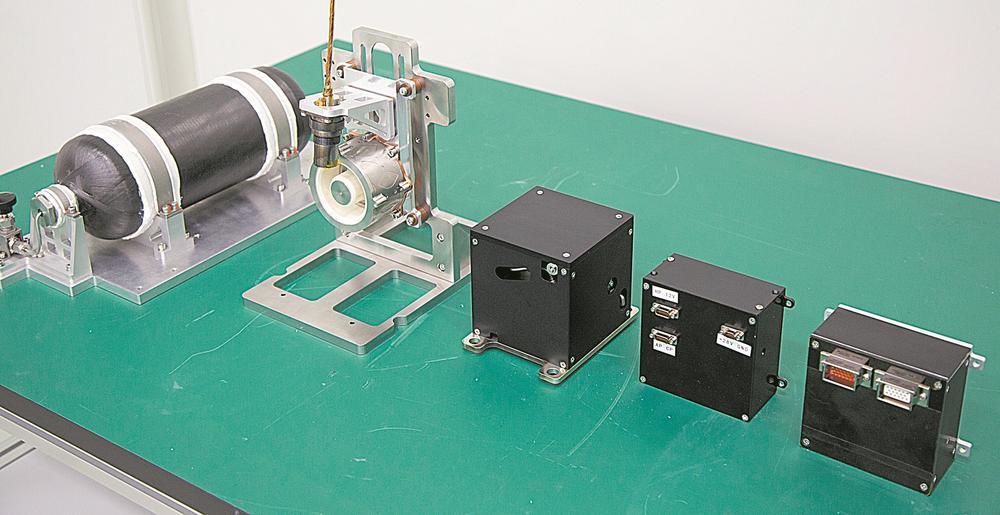

该公司研发的产品。

该公司研发的产品。开栏语

近日,成都国星宇航科技股份有限公司重新向港交所递交申请材料,再次冲击上市的消息传来,引发市场和科技界对成都商业航天的关注。

凭借雄厚的电子信息产业基础、“三线建设”留下的宝贵工业遗产、电子科技大学等高校输送的顶尖人才,以及政府前瞻性的政策布局与一流的营商环境,一个从关键零部件到卫星研制,再到广泛应用场景的商业航天产业集群正在成都茁壮成长。

即日起,成都日报锦观新闻推出《商业航天·从“蓉”启航》,带你走进多家商业航天企业,通过记者实地探访和与企业家的交谈,展望成都逐梦星空的未来。

在商业航天快速发展的大趋势下,全球卫星组网建设如火如荼。全球多个国家高频次的发射,让越来越多的卫星快速覆盖地球低轨。

当轨道变得越来越“拥挤”,卫星之间的距离变得越来越近,为卫星在轨运行配备发动机,让在轨卫星拥有自主调控能力就显得更加重要。

在成都,就有一家专业从事“卫星发动机”研发和生产的公司——遨天科技(成都)有限公司。“经过多年研发,我们的电推进技术在国内商业航天民营企业中位居前列,截至目前,已有超过100颗在轨卫星使用我们的产品。”该公司常务副总经理刘能说。

电推进替代化学燃料

为卫星“减重延寿”降成本

早在100多年前,就有火箭专家提出电推进概念,但因为存在技术瓶颈,即使这一技术在实验室得到验证,在很长的时间内,各国卫星都采用化学推进的技术。

“卫星制造时,会将相当一部分区域用来存放燃料和空气,进入太空后,通过燃料燃烧推动气体,从而向卫星提供动力,就像燃油车在地上行驶一样。”刘能说。

“行业测算,我们平均每发射1公斤重量的卫星就需要6万—10万元的成本,如果在保证卫星功能不变的情况下,想办法把燃料的重量去掉,就能极大降低卫星的成本。”刘能说。

正是考虑到这一潜在的巨大需求,遨天科技于2018年正式成立,成都公司也于2023年落地成都未来科技城。

“我们的产品可通过电离氙气、氪气等稀有气体,将其中的离子加速喷出,产生毫牛级推力,阳极底部均匀分布的螺旋形进气口也能更精准控制卫星的推力方向。”刘能说。

落子成都未来科技城

与电子科大共建联合实验室

在遨天科技(成都)有限公司的车间,记者看到这款体积约一个篮球大小的“高能”产品,“整套产品中,包括阴极、阳极等多个零部件,其中最核心的一个零部件,就是我们在成都工厂生产的。”

据了解,遨天科技(成都)有限公司成都未来科技城智能制造基地(一期)项目于2024年启动建设,目前已正式投入生产,具备每年可为超过1000颗商业卫星提供配套服务的能力。

在刘能看来,成都未来科技产业链条贯通、营商环境良好、创新要素齐备,已集聚了微纳星空、国星宇航、星火时空等一批上下游企业,形成相互支撑、上下游环节加速延伸的产业格局。

“成都优质的营商环境也对我们有很强的吸引力。”他说,在公司运营过程中,他们曾遇到诸如工商注册、员工食宿、电力配给等问题,“但这些问题都在园区的大力支持下得到了妥善解决。”

“目前,公司与电子科大在成都高新西区合作建立了遨天科技—电子科大空天智能电推进联合实验室,正开展一系列关键技术开发。”刘能说,目前实验室已经取得了重要突破。

成都日报锦观新闻记者 白洋 李柯雨 黄雪松 曾诗蕴 受访者供图