四合院里司徒美堂度晚年

- 外汇

- 1小时之前

0 - 5

▌马 蹄

“我司徒美堂一介洪门,幼年丧父,14岁漂流美国,17岁加入洪门致公堂,追随孙中山先生进行革命,枪林弹雨,以身许国,九死一生。幸逢祖国解放,奉毛泽东主席电邀,自美洲赶返北平,出席中国人民政协会议,生活京华,活到90岁,对人民没有贡献,不敢言寿。今天能在这个重归人民的金碧辉煌的御苑与各首长及亲友欢叙,真是厚幸。”

1955年春天,颐和园排云殿下的介寿堂高朋满座,美洲著名侨领司徒美堂先生迎来90大寿(实为87岁,但按旧时习俗,为其办90虚岁大寿)。这是他在寿宴上的致辞,概括了自己的一生。

司徒美堂一生多次发动筹款,支持辛亥革命、抗日战争及解放战争,毛泽东称赞司徒美堂是“洪门元老,一生爱国”。1949年10月1日,司徒美堂还登上天安门城楼,参加了开国大典。

新中国成立后,司徒美堂留在北京参政议政,积极参加人民政府的工作。在北池子的一座四合院里,司徒美堂安然地度过了自己的晚年。

司徒美堂

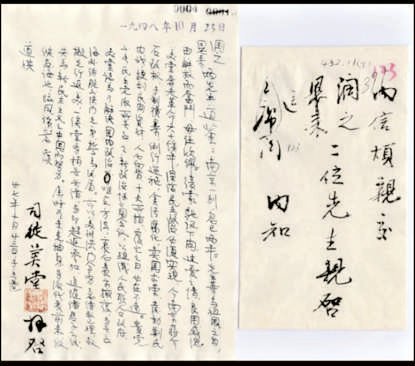

《上毛主席致敬书》(原件藏于中国华侨历史博物馆)

推窗可见故宫角楼

1948年4月底,中共中央发布“纪念五一节口号”,号召召开没有反动分子参加的新的政治协商会议,讨论成立民主联合政府问题,得到全国人民、各民主党派和国外华侨的热烈响应和拥护。

8月12日,香港建国酒店七楼航空厅,司徒美堂举行记者招待会,对《中央社》《华商报》《大公报》等新闻机构发表“国是主张”。这是司徒美堂1946年从美国回国,拒绝参加国民党单方面召开的“国民代表大会”后,以美洲洪门致公堂元老身份第一次公开发言。他表示虽然年迈,但一息尚存,爱国之志不容懈怠。

10月,司徒美堂返美前夕,叫秘书司徒丙鹤起草,即席亲书“上毛主席致敬书”,表示真诚接受中国共产党领导,向“出斯民于水火”的毛泽东致敬,并郑重表示:“新政协何时开幕,接到电召,当即回国参加。”

1949年9月,司徒美堂从美返港,摆脱香港警车的“保护”,经台湾海峡到北京,下榻北京饭店114号房间,准备参加中国人民政治协商会议。

在政协第一次全体会议期间,司徒美堂不仅每会必到,在周恩来主持的更改国号的讨论会上,他更是激动地站起来发言,他说:“我没有什么学问。我是参加辛亥革命的人,我尊敬孙中山先生,但对于‘中华民国’四个字,则绝无好感,理由是中华‘民’国,与‘民’无涉……国号是一个极庄严的东西,一改就得改好……我坚决主张光明正大地用中华人民共和国全称。”

据其秘书司徒丙鹤的相关回忆文章,当年10月19日,他随美老(时人对司徒美堂的尊称)在北京饭店礼堂听陈毅将军指挥解放军解放上海的报告。不日,素有“功成身退”思想的美老忽然说:“辛亥革命后孙中山叫我做官,我没做。现在大会已经开完,我也要回香港,去美国了。”

周恩来获悉美老准备回美国的想法后,极力挽留。最终,美老被说服留下来,随后从北京饭店搬到了北池子83号的一个四合院。院子西邻紫禁城和澄碧的筒子河。推窗一望,城墙与角楼相映成趣。美老很满意这种幽雅宁静,遂决定在此安度晚年。据美老长孙司徒光撰文回忆,院子的北房是正房,中间是客厅,左侧是一套设备良好的独立单元,美老和张氏夫人自用;右侧有一个相同的独立单元,供秘书全家居住。南、北房之间,有一个大小适中的院子。北房中门的东、西两侧各种一棵常青柏树。东、西厢房前各有一棵京白梨树。

秘书司徒丙鹤随侍在侧,住在院内西厢,美其名曰“筒子河书斋”。紫禁城与筒子河的景色,在美老眼中多了几分神奇,不知不觉唤醒了他的童心。每当天不亮,筒子河对岸的众多京剧演员,面向城墙“吊嗓”,咿咿呀呀,声如裂帛。喜欢戏曲的美老,忍不住赞叹京剧名角所下的功夫多么苦、多么硬。

居住在四合院的美老,生活极有规律,厨房到点准时开饭。美老平素也不饮酒,每餐一小碗米饭,四菜一汤,吃菜很随便,但总要有好汤。虽然已是八旬老人,除行动不便外,几乎看不到有什么老态。

美老极好客,没有什么等级观念,人越多,他越高兴。无论归国观光的华侨,还是从广东来京办事的同乡,都要前来小院看望他。美洲的一些华侨对美老感情很深,有的—来就要住上十几天甚至更长。美老问寒问暖,嘱咐大家一定照顾好客人,若客人有什么要求,他也总是尽量满足,客人走时他还要送钱送物。

原国民革命军第十九路军副总指挥蔡廷锴是威震东洋的抗日将领,美老深为敬佩。蔡廷锴赴美宣传抗日时,曾受到美老的赞助和保护。在为民族生存而奋斗的大业中,他们建立了深厚友谊。1941年美老赴重庆,途经桂林时去看望蔡廷锴。彼时条件艰苦,蔡廷锴用自种的南瓜招待美老。这种克勤克俭的精神颇受美老赞赏,戏称此次吃南瓜为“洗尘宴”。

蔡廷锴时常来小院探访美老,虽然年已花甲,却依然保持武将风度,说话斩钉截铁,双目炯炯有神。每次来,他都对美老非常关心,体贴入微。

小院里高朋满座

司徒美堂曾长期担任美洲致公堂和美国安良堂的领导职务,社会交游广阔,加之慷慨仗义,北池子83号京寓成为不少归侨、侨眷及好友的“望门投止”之所。据秘书司徒丙鹤撰文回忆,除侨胞外,国内各方人士亦络绎不绝,常客有导演司徒慧敏,李公朴夫人张曼筠,社会名流叶恭绰、章士钊,京剧演员梅兰芳,画家汪慎生,曾参加辛亥革命的爱国志士何香凝、张难先、彭泽民,评剧演员新凤霞,文艺家黄苗子、郁风、吴祖光,香港报界费彝民、李子诵等等。至于各地侨领就更多了,如菲律宾的黄长水,泰国的蚁美厚以及缅甸的徐四民等。

评剧演员新凤霞,当时在京城梨园小有名气,演艺事业正旺。在一次华侨招待宴会上,她认识了司徒美堂。美老诚恳认真地说,自己对评剧一点儿也不懂。新凤霞便大胆介绍说评剧像是说书那样清楚,保证他一听就会懂,并且请美老有空的时候来看戏。

新凤霞那时在天桥万胜轩小戏院演日场,在中和戏院演晚场。一个星期天,美老一行人先是到天桥小戏院听戏,晚上又到中和戏院。恰好那天,新凤霞演出自己的拿手曲目《刘巧儿》。美老坐在台下,津津有味地从头看到了尾。演出结束后,李公侠陪同美老来到后台。美老赞不绝口地说:“你们演的《刘巧儿》真好,白天没有看好,晚上吃完饭大家还是要来看你演的评剧,好哇,好!”

美老由此迷上了评剧,也由此和新凤霞成了一对忘年交,结下深厚友谊。新凤霞被邀请去83号小院做客。美老也常常陪朋友去中和戏院、大众剧场看评剧,成了新凤霞的忠实“戏迷”,而且每次观看完演出,总是陪同大伙儿一起吃夜宵,还不忘给每人发一个红包,权当伙食补贴。

因为新凤霞,美老对评剧青睐有加,萌生了将评剧介绍到国外的想法。他曾对新凤霞说:“评剧这个戏好,你唱的我都能听懂,一看就明白了,字字清楚。这是一个受欢迎的剧种,应当介绍出去。我想组织一个评剧团,先到广东、香港、澳门,然后再去东南亚一带。”

遗憾的是,美老于1955年遽然离世,此计划当时没有实现。

1986年,新华社香港分社在香港举办“中国地方戏曲展”,参加的剧种有晋剧、河北梆子、湘剧、京剧、豫剧、黄梅戏、越剧、粤剧、评剧等。观众要求艺术指导新凤霞上台跟他们见见面,因为第一场演出没有安排她与观众见面,观众反应强烈。有一位台湾同胞甚至打电话到她的住处,问:“为什么你不跟我们见面?我当年曾经同司徒美堂先生看过你的戏呀……”

寿辰上名流云集

1955年农历三月十一这天(公历为4月3日),中侨委为司徒美堂主持90寿辰祝寿。侨务界人士、归侨和亲朋好友纷纷前来颐和园介寿堂。司徒美堂那天精神极好,大清早就端坐堂前。客人川流不息,鱼贯而入向寿星公拜寿。

据美老秘书司徒丙鹤撰文回忆,中央侨委何香凝主任虽体弱不能前来祝寿,但亲书寿字及牡丹图各一,托人前来道贺。蔡廷锴与美老友谊笃厚,几十年间相互勖勉,最后相会于天安门。当天蔡廷锴前来,以“美堂伯”称之,美老则回称他“贤初”(蔡廷锴的字)。

中国致公党主席陈其尤,拜寿时与美老互称“大哥”;民革李济深主席称“美堂先生”。原来,蔡贤初、陈其尤、李济深过去亦均为“洪门兄弟”。

孤桐先生章士钊,自撰七绝一首,亲书立轴,七绝后两句云:“吾徒海外飞扬遍,此是开山第一人。”他们相识于抗战期间的重庆,又重逢于和平后的上海,今日拜寿,始知孤桐先生亦是“洪门人士”,而且尊美老为“开山”老大哥。

中共“五老”之一、内务部部长谢觉哉,佩服司徒美堂先生敢作敢为、不畏权贵的侠骨风格,特意制作木牛一只,作为寿礼。美老深会其意,这是勉励他甘当老黄牛,为人民服务。

画家司徒乔为美老的常客,他将当年发表在《大公报》上的《三个老华工》素描原稿,作为贺礼送给寿星美老,并且上书创作经过:

郑进禄(香山人)、李东号、汤心海(新会人)三华工,因农村破产,1891年10岁时被交猪仔到檀香山附近当农奴,干了50多年,没有娶妻……丧失劳力,被洋老板赶出衣场,流落街头,由当地中华会馆资助回国。三个老华工恰巧与司徒乔、冯伊湄夫妇同乘“威尔逊总统”轮船回香港。司徒乔向三华工询问华侨血泪史,特素描三人头像,刊于香港《大公报》,控诉卖“猪仔”的罪恶,轰动了新闻界。今日司徒乔在画上再书“美堂五公献寿”六字,作为贺礼。

当年,这幅素描以及相关新闻报道,对华侨秦牧触动极大。作为华侨后代,加之亲身经历和耳闻目睹许多华侨的故事,他很快便写成了一部10万字的中篇小说《黄金海岸》。小说的初稿,经人送到司徒美堂83号的院里。美老仔细看过后,大加赞赏。《黄金海岸》起初在香港《文汇报》连载,后来在华南人民出版社出版,接着又在中国青年出版社刊行,反响颇大。

颐和园祝寿之后,美老从介寿堂回北池子,精神颇好。5月5日晚饭后,美老和往常一样,坐在老地方喝咖啡,又坐了一会儿,才回卧室躺下看《参考消息》。次日凌晨,美老突然昏迷不醒。大夫、护士带着氧气、医疗器械和药物,赶来进行紧张的抢救。

第二天,医生尽了最大的努力,病情一直没有起色。5月8日,司徒美堂离世。

司徒美堂的葬礼在中山公园中山堂举行,周总理主祭,廖承志致悼词,陈其瑷介绍其生平事略。入殓时,美老穿戴中山装和干部帽、布鞋,旁边是黄兴夫人赠送、美老用了很多年的手杖。这样隆重肃穆的公祭仪式,是对这位爱国华侨最高的褒扬。