千里科技董事长印奇:“亿级出货”是芯片可持续迭代的关键

- 外汇

- 1小时之前

0 - 6

芯片行业一年没有一亿颗出货量就无法真正实现持续迭代。

在OpenAI、高通、华为、阿里等行业头部厂商密集发布关于端侧AI与算力增长趋势判断后,旷视科技联合创始人、(601777.SH)董事长印奇从趋势判断出发,以汽车场景为切入点,分享他对AI与算力行业发展判断。

从2011年创业旷视科技,到如今转型至千里科技,印奇在采访中表示自己虽身在AI行业,但对软硬结合、对制造业抱有更大的热情。“当你认真做软件的时候,你应该去设计硬件,软件与硬件一定是结合的。”印奇引用这句话来总结当下千里科技的战略方向,并判断随着AI技术与汽车不断融合,整个产业处于一个历史性转折点。

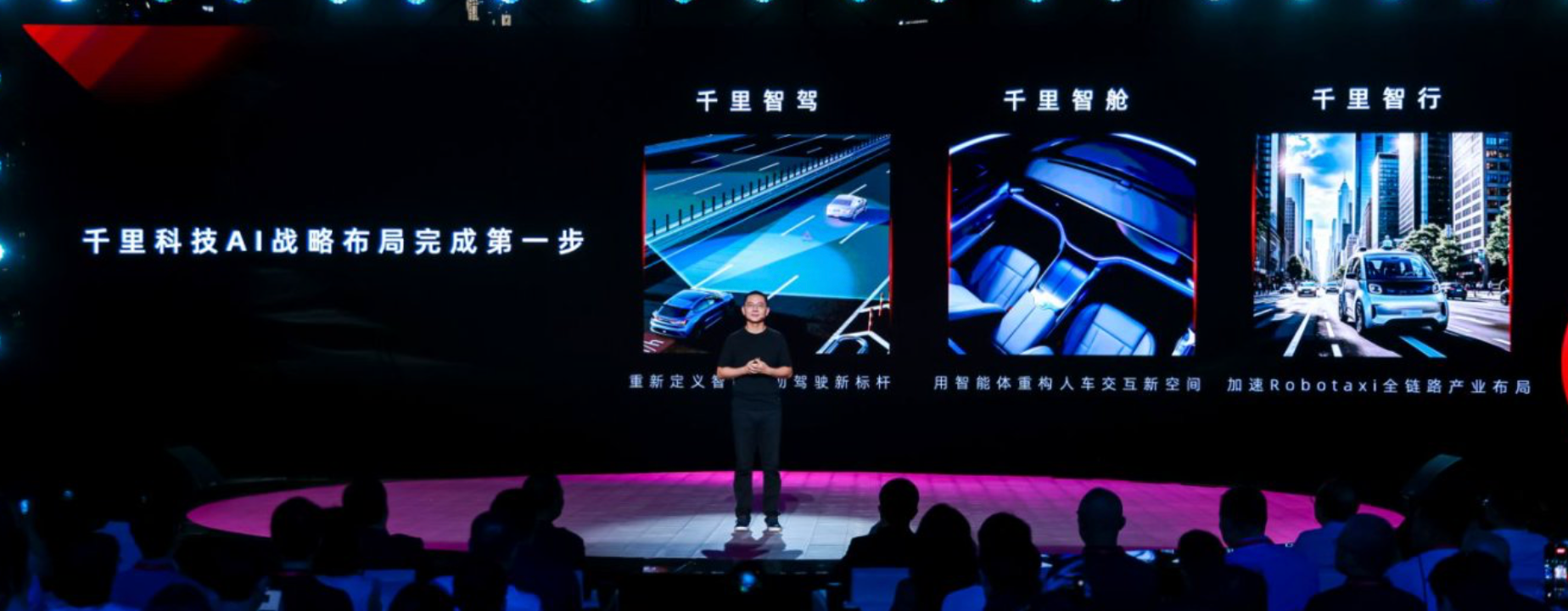

2025年上半年,千里科技的硬件传统不断融入AI技术,包括发布面向L2+的千里智驾1.0、联合生态伙伴推出智能座舱Agent OS系统。印奇判断智驾系统将进入由AI大模型驱动的全新阶段;智舱领域中,大模型未来的应用前景也将广阔,提升用户体验所产生的客户价值不低于智能驾驶。同时,如果一个智能驾驶系统没有配备很好的座舱进行人机交互,一定无法变成可信赖的智能驾驶系统。

在这样的趋势判断中,印奇团队设下明确的目标:明年年中发布L4级别智驾解决方案;与吉利共同推动整车研发,打造Robotaxi专用硬件载体;与国内外出行服务提供商合作,打造Robotaxi运营服务平台;在未来18个月内,与合作伙伴一起在全球范围内10座城市,落地规模化Robotaxi商业化服务;在单一城市部署超1000辆Robotaxi,跨过商业化的门槛,拿到行业的入场券。

作为AI在端侧落地的重要场景,智能驾驶与智能座舱对算力的需求也逐年递增。采访中,印奇对第一财经记者表示,需明确的是,智能驾驶辅助场景所用的模型,较OpenAI ChatGPT等大语言模型差距很大,甚至可以说两类模型的参数量是两个数量级。

公开信息显示,目前行业主流车载智驾模型大小在10B数量级,大语言模型在100-1000B量级。基于此,印奇判断,接下来智能辅助驾驶最大的增量,在于将大语言模型、多模态大模型、强化学习、世界模型等体系下的模型,应用到智能辅助驾驶领域,这将挖掘出非常大的增量。

该增量目前仍面临两大挑战:一个是算力,一个是数据。印奇对记者表示,目前车端算力虽然有800Tops、1000Tops,但对比云端算力规模还有非常大的局限性。未来车端智能辅助驾驶领域算力的提升,以及更多多模态大模型在端侧的应用趋势很确定。且不止智能驾驶,智能座舱场景的大语言模型应用与人机交互更为直接。

但软硬件对比来看,印奇认为行业对芯片有些过度关注。他称,AI芯片较传统CPU和GPU芯片在设计上更为简单,也因此目前行业内会有如此多的芯片体系。但未来芯片最终寻求的不是“一代芯片”,而是可持续的商业模式能够实现规模化。落地于汽车行业也是如此:一个汽车厂商即使有100万辆车,所拥有的芯片也非常少,而芯片行业如果一年没有一亿颗出货量就无法真正实现持续迭代。

因此,虽然部分厂商开始自研芯片、搭建超节点集群、合作算力基础设施,但对于千里科技是否会自研芯片这个问题,印奇表示公司坚持开放原则,只要有好的芯片都可以用;也在与很多战略合作伙伴一起定制芯片。