连续 13 年参加科博会的长虹,今年如何立“新”意?

- 外汇

- 1小时之前

0 - 2

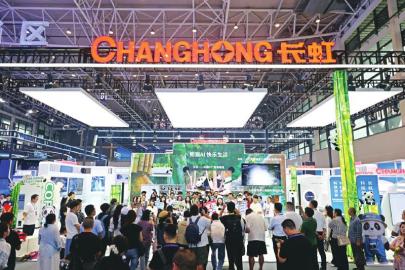

第十三届科博会长虹展区。

第十三届科博会长虹展区。□每文 (图片由电子控股集团有限公司提供) 连续13年参加中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会),免不了“新瓶装旧酒”?四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称长虹)的答案是否定的。 9月26日至30日,第十三届科博会在四川绵阳举行。熊猫主题AI家电、AI边缘推理计算机、AI工业视觉检测系统、AI推理模组……漫步长虹展区,AI成为高频词。 背后,是一场“全动员”的革新——今年以来,长虹锚定大模型、多模态、视觉识别、语音交互等前沿赛道,全面推进“人工智能+”行动,围绕制造、产品、运营三大维度,积极抢占数字经济发展制高点。 长虹作为科博会的“老朋友”,又一次带着“新”意而来。新在何处 拥抱AI 不断生长 步入长虹展区,首先映入眼帘的是憨态可掬的大熊猫和科技感十足的AI家电。 “越来越多的用户希望家电要好用好看又能提供情绪价值。”长虹智慧家居产品经理周杨介绍。 打开长虹治愈系AI TV,智能助手“熊猫小白”出现在屏幕上,从开关机时的动画问候到观影中的萌趣互动、内容推荐等,实现24小时的“不间断陪伴”。按下长虹空调“智享”键,空调便能自动感应环境温差,智能调节模式、温度、风速,匹配四阶舒适风感,从快速降温到节能防直吹,全程无需手动干预。 在将“润物细无声”的前沿科技嵌入快乐生活的同时,长虹的“AI+产品”还服务于国家和产业的重大需求。 去年底,CR450动车组样车在北京发布,这标志着“CR450科技创新工程”取得重大突破。科博会上展出的CR450动车组锂电池系统,由四川长虹电源股份有限公司(以下简称长虹电源)自主研制。该电池系统配备了厉害的“大脑”,可以更好地进行蓄电池健康管理以及故障预测,以降低电池损耗、延长电池寿命。 不仅是动车,长虹电源自主研制的AI锂离子蓄电池组已广泛应用于、机器狗等产品中。放眼更广的领域,AI边缘推理计算机、AI推理模组……在“AI+产品”方面,长虹已构建起从零部件到整机的全链条生态。 人工智能技术规模化应用,绕不开数据安全和数据流通的问题。本届科博会上,长虹自主研发的虹雁可信数据空间系统产品首次亮相。该系统可实现多主体数据资源的逻辑汇聚,在共享使用过程中做到“原始数据不出域,数据可用不可见”。 长虹云计算与大数据研究中心相关负责人介绍,企业上下游、前后端和内外部之间的数据流通利用,需要修建一条条安全可信的“数据高速公路”以及执行交通规则的“服务站”和计量使用行为的“收费站”。通过虹雁可信数据空间,可以构建端到端的数据流通利用体系和基础设施,让数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。 漫步长虹展区不难发现,不少“黑科技”还在拔节生长。 长虹旗下四川股份有限公司(以下简称华丰科技)带来能够应用于中大无人机的高压连接器产品。它们相当于无人机的“神经系统”和“血管系统”,能够实现各个设备之间电流、光信号等更好、更稳定的连接。长虹旗下中玖闪光医疗科技有限公司研制的e-Flash放疗设备已与四川大学华西医院、四川省肿瘤医院、绵阳市中心医院开展多中心临床试验工作,X-Flash放疗设备也已进入型式检验阶段。 在新赛道上奔跑,长虹向来敢为人先。“目前商业化的锂离子电池主要采用石墨作为负极材料,我们创新研发的硅基负极材料有效容量达2000mAh/g以上,是传统负极材料的近6倍。”四川长虹新材料科技有限公司研发部部长韩洪川介绍,硅基负极材料的技术壁垒高、开发难,通过团队协同,不断创新,他们攻克了硅基负极在充放电过程中“变胖”、循环寿命低等难题,目前材料已进入产业化前应用评估阶段。 科博会上的展品只是一个切片。长虹内部已建设50余个国省级创新平台,1万余名创新人才从事技术研发,一批重大科技项目成果取得关键技术突破……“科技长虹、产业报国”的含金量还在不断上升。新从何来 “起得早”也“接地气” 一个问题值得深思:“新”从何来?长虹的创新,是“起得早”的创新。创新的发源,始于长久的技术积淀,也始于高瞻远瞩的战略眼光。 回看长虹的“AI+”之路,并非一日之功:1999年,长虹ERP上线进入信息化阶段;2010年提出并实施“智能化、网络化、协同化”为重点的“新三坐标”智能转型战略;2017年启动智能制造“C+3订单”管理模式变革,进入数字化1.0阶段;2022年,在信创、数据要素、AI人工智能等方向发力,进入数字化2.0阶段…… 前瞻布局,锐意创新,是一代代长虹人的自觉。 “在市场与技术飞速发展的今天,不进则退,唯有不断拓宽视野,方能行稳致远。”四川长虹新能源科技股份有限公司相关负责人感叹。近年来,随着新兴消费类电子终端和AI智能硬件等的蓬勃发展,软包聚合物锂电池领域迎来发展机遇,公司以产业并购快速切入,目前已在半固态电池、硅碳技术电池、方形无人机电池等研发板块取得实质性进展,为抢占新兴市场战略高地做好全面准备。 “早起的鸟儿有虫吃”,并非个例。2025年上半年,华丰科技净利润同比增长940.54%。漂亮的增长曲线,核心便是创新。 “近年来,我们积极抢占未来产业赛道,布局AI算力,专注解决数据高速传输过程零损耗难题,目前112G高速连接器已进入批量生产。”华丰科技相关负责人给出业绩强势反弹的动因——哪怕在最困难的时候,依然加大研发投入、扩充人才资源。 连续3年平均研发投入强度超10%、目前研发人才占比超25%……静心培植创新的树苗,如今已能够遮风挡雨。 长虹的创新,是“接地气”的创新。创新的河流,最终要淌过产业的沃野,形成科技创果转化的闭环。 在谈到创新的经验时,长虹不少子公司技术负责人都强调,要“紧盯需求”。 “要打有准备的仗。”长虹电源设计三所副所长彭秋说。在CR450动车组预研阶段,他们便早早介入,研发团队常驻青岛与主机厂开展协同办公,最终确定智能化、安全化、轻量化等项目的核心需求和研发路径。基于多年的技术积累,在正式研发阶段,产品只用了不到一年便成功出炉。 “我们始终面向产业需求,加强关键共性技术攻关,筑牢产业发展的科技底座。”长虹相关负责人表示,长虹前瞻性地在智慧家居、数字产业、人工智能、医疗健康、绿色能源、机器人等产业进行技术布局,坚持企业创新和协同创新,大力推进科技创新与产业创新融合发展。 看内部,长虹上下都成为“练武场”。一个细节是,长虹构建集团总部、产品公司两级创新平台,共同推进创新研发。集团总部平台集中优势资源攻克关键技术难题,产品公司平台则基于各自行业和领域,进行市场导向的创新。 比如,长虹设立AI实验室和AI应用创新中心,以AI技术赋能技术研发、生产制造、产品迭代全链条。 长虹AI实验室的研发团队长期在华丰科技驻厂。“这是为了从生产线源头了解连接器的检测需求。”长虹AI实验室算法研究员张欢欢表示。从车间诞生的工业精密器件5G+AI视觉检测技术,一举拿下中国智能科学技术最高奖——吴文俊人工智能科学技术奖。 看协同,长虹持续深化与一流企业、院所、高校的合作,在科技成果转化、应用基础技术研究、产业生态合作等方面发力,加快推进科技成果转化应用。科博会上展出的一系列重大成果,背后不乏中国科学院、中国工程物理研究院、清华大学等的身影。 连续13年参加科博会,长虹每次都带着“新”意而来。 “站在‘十四五’规划收官、展望‘十五五’的历史交汇点,长虹信心满满、前景可期。”长虹相关负责人表示,下一步,长虹将抢抓机遇,继续加强科技创新,争取更大技术突破,努力在新一轮工业革命浪潮中拼搏实干、奋勇前行,为推动中国制造业向全球价值链中高端迈进作出更多“新”贡献。