专访张一兵,拆解无障碍与适老化改造的核心逻辑

- 外汇

- 1小时之前

0 - 3

来源:@华夏时报微博

华夏时报记者 张蓓 见习记者 陈炳衡 北京报道

9月17日,最高人民检察院与民政部、中国残疾人联合会联合发布一批无障碍和适老化检察公益诉讼典型案例,集中展现无障碍环境建设法施行两周年以来检察机关开展无障碍和适老化检察公益诉讼的主要成果,指导各级检察机关、民政部门和残联组织等充分发挥各自优势,促进协同共治,不断凝聚公益保护合力。

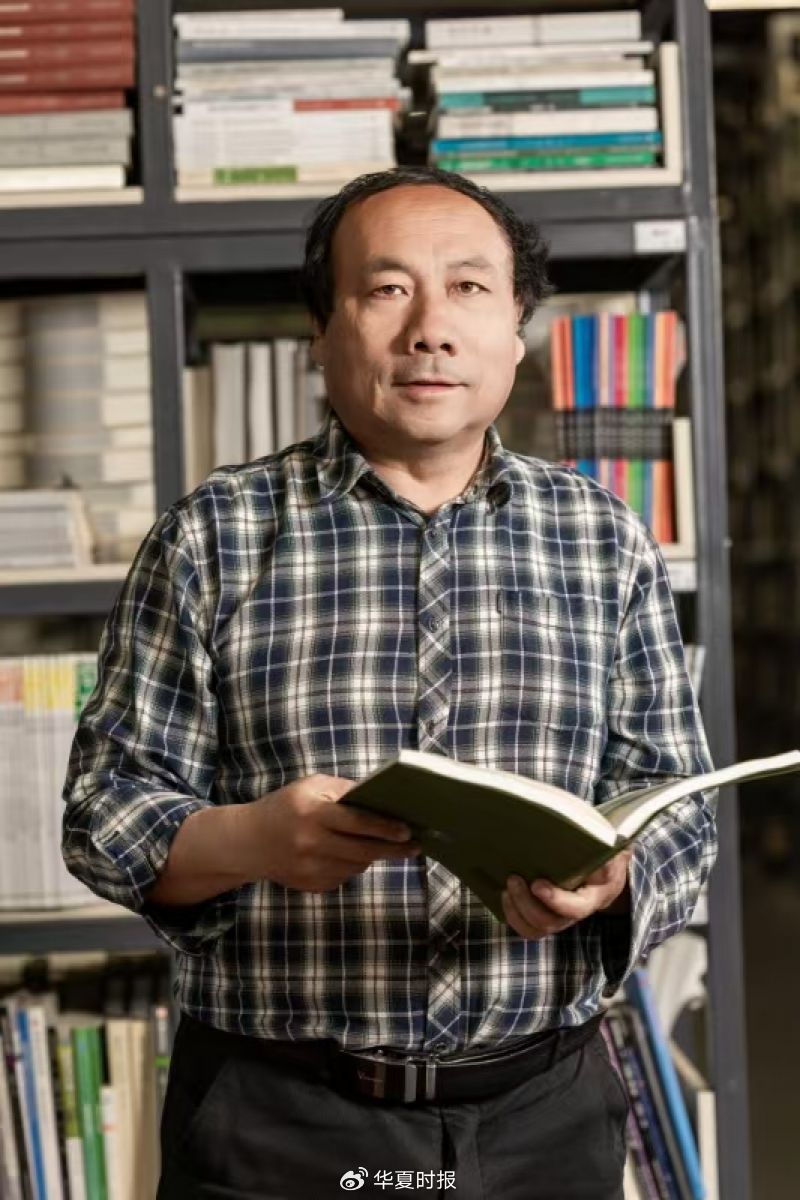

在当前老龄化社会加速与无障碍环境建设日益受到重视的背景下,如何从理论层面深入理解和推进相关工作,成为业内关注的焦点。9月23日,中国矿业大学建筑与设计学院建筑学专业国家一级注册建筑师、研究员级高级建筑师张一兵,应邀接受《华夏时报》记者专访,从理论原则、方法论与未来趋势等维度,系统阐述了无障碍与适老化改造的核心要义。专访内容如下。

《华夏时报》:能否分享一个无障碍或适老化改造核心项目中的最大挑战及解决方案?

张一兵:从理论层面看,无论具体项目如何,其核心挑战往往共性大于个性。最具普遍性的挑战莫过于“既有建筑条件的刚性约束与理想化通用设计原则之间的冲突”。例如,老旧建筑的狭窄空间、承重结构、管线布局等物理条件,严格限制了最优解决方案的实施。

理论上的解决路径并非追求“最优”,而是寻求“最适”。这依赖于系统性权衡与优先级排序。我们首先运用“人因工程学”原理,对用户的核心安全需求(如防跌倒、应急通行)进行排序,确保关键动线的安全性与连续性。其次,通过“迭代设计”思维,将大的改造目标分解为可分期实施的阶段,优先解决高风险点。最终,解决方案的本质是在刚性约束下,通过技术创新(如采用更薄的新型加固材料、可调节的智能设备)和设计优化,最大限度地逼近通用设计的目标。

《华夏时报》:不少人易混淆“无障碍改造”与“适老化改造”,您认为二者在设计目标、技术重点上的核心差异是什么?

张一兵:二者相同一致之处不必赘述,二者的设计基础和侧重点确有不同。首先在设计目标上:无障碍改造的基石是“权利平等”,旨在消除环境障碍,确保所有人(包括各类残障人士、临时行动不便者)都能平等、有尊严地自主参与社会活动。其服务群体是高度异质性的。而适老化改造更侧重于“功能补偿”与“主动预防”,它精准针对老年人生理机能衰退的规律(如肌力下降、平衡感变差、认知能力变化),目标是帮助他们在熟悉的环境中安全、舒适、自立地生活,核心是“抗衰老”环境支持。

然后在技术重点上:无障碍改造强调整体环境的“可及性与可用性”,技术指标如轮椅回转空间、盲道系统、信息无障碍(语音、字幕)是关键。适老化改造则更聚焦于“风险防控”,技术重点包括消除细微高差、全方位防滑处理、助力扶手的最佳安装高度与受力设计,以及应急呼叫系统的便捷性。简言之,无障碍追求“无差别化”,适老化强调“针对性补偿”。

《华夏时报》:针对老旧小区的适老化无障碍改造,您会优先聚焦哪些关键细节?如何平衡“功能实用”与“温馨感”?

张一兵:优先级排序应遵循“安全动线优先”原则。即首先保障从卧室到卫生间这条最高频、最高风险动线的绝对安全,包括通道畅通、无门槛、充足的照明和必要的连续扶手。其次是入口和公共区域的可达性。

平衡功能与美观的理论基础是“融入式设计”或“隐形设计”。这意味着安全设施不应是突兀的“医疗设备”,而应成为空间美学的一部分。具体方法包括:材料与形态的集成化:使用与家居风格协调的木制、金属扶手,将扶手与置物板、鞋凳结合设计;色彩的隐蔽性:避免使用警示色,而是采用与墙面、地面融合的色彩;技术的微型化:使用地埋式LED起夜灯、扁平化的防滑涂层等。其目标是让安全支持“无处不在”却又“不易察觉”,从而保护用户的尊严和心理舒适度。

《华夏时报》:改造中会通过哪些方式收集用户真实需求?若遇到“用户需求与专业设计冲突”,如何沟通?

张一兵:在方法论上,应超越简单的问卷,采用“参与式设计”的一系列定性研究工具。这包括深度访谈(了解生活史与价值观)、情境观察(在真实生活场景中发现问题)、共创工作坊(让用户与设计师共同构思方案)。核心是理解用户“行为”背后的“原因”,而不仅是收集“要求”。

当发生冲突时,沟通的基石是“以用户为中心的设计伦理”和共享决策模型。专业人员的角色不是说服,而是赋能。首先,要共情并探究其拒绝背后的深层心理(如对“老化”标识的抗拒、对改变习惯的不安)。其次,运用“原型模拟”或“体验式对比”方法,让用户直观感受不同方案的效果与风险。最后,将专业知识转化为多种可选方案,清晰告知每种方案的利弊,尊重用户对自身生活的最终决定权,共同寻找在最小干预下实现安全目标的创新路径。

《华夏时报》:目前推进改造时,您觉得最难突破的现实障碍是什么?

张一兵:最根本的障碍是一个系统性障碍,它由三层构成,首先是物理刚性约束,体现在旧建筑结构不可更改的部分,严重限制了理想方案的落地。另一方面是经济可持续性难题,尤其是初期改造成本、长期维护成本与有限的公共投入、个体支付意愿之间存在巨大缺口,缺乏可持续的商业模式与资金保障机制。然而最深层的障碍是认知与系统滞后,包括社会对“预防性改造”价值的集体认知不足,以及跨部门协作机制、标准规范体系、专业人才队伍建设的滞后。这三层障碍相互交织,单点突破很难,需要系统性的政策与社会创新。

《华夏时报》:从设计师视角,您认为未来5到10年适老化无障碍改造的核心趋势是什么?对推动普及有哪些建议?

张一兵:未来核心趋势将是“智慧化赋能”与“前瞻性预留”的深度融合。在智慧化赋能方面,物联网、AI传感技术将使环境具备感知、学习与预警能力,实现从静态的“无障碍”到动态的“主动关怀”和“个性化支持”的飞跃,如跌倒自动检测、环境自适应调节。

在前瞻性预留方面,通用设计原则将更早地融入城市与建筑设计的源头。新建建筑将要求为未来的改造(如墙体加固点、管线接口)预留“弹性空间”,从根本上降低后期改造成本和难度。

为推动城市无障碍改造和普及无障碍设施,政策与社会层面应着力于构建“激励与约束并重”的机制。完善强制性标准,同时通过税收减免、补贴、将改造纳入医保或长护险支付范围等方式,激发市场需求。还应该促进产业生态成熟,支持研发、生产、设计、施工一体化的专业服务体系发展,提供“一站式”解决方案,降低用户选择成本。更要加强公众教育与专业人才培养,通过公共宣传改变社会观念,并在学校教育和职业培训中加强工程伦理的教育,强化通用设计与适老化理念,储备专业力量。

责任编辑:张蓓 主编:张豫宁