女子与“男友”线下见面后,数十万打水漂……

- 外汇

- 3小时以前

0 - 1

来源:吉安公安

甜言蜜语是温柔陷阱

线下见面是骗局铺垫

1月26日

泰和县公安局刑侦大队

接到群众肖女士(化名)报警

哭诉自己被“男友”

骗走数十万元

而这场看似真诚的爱恋

从一开始

就是一场精心策划的骗局

事件回顾

2024年3月

肖女士通过网络交友认识了周某

两人线上相谈甚欢

不久后便约定线下见面

见面后

周某依旧表现得温柔体贴

日常频繁主动聊天、嘘寒问暖

用满满的“情绪价值”

逐步攻克肖女士的心理防线

短短一个月

肖女士便与周某

正式确认了男女朋友关系

肖女士本以为遇到了

双向奔赴的爱情

殊不知

这只是周某精心编织的诈骗圈套

肖女士和周某的聊天记录。

确立恋爱关系后没多久

周某便开始找借口向肖女士借钱

声称自己银行卡被冻结

急需用钱周转

并承诺会按一天2%的

高额利息偿还

看着男友“窘迫”的模样

又被高额利息所诱惑

肖女士没有丝毫怀疑

当即答应转账

肖女士和周某的聊天记录。

此后,周某变本加厉

先后编造出“自己住院治病”

“聘请律师处理事务”等

五花八门的理由

一次次向肖女士索要钱财

肖女士毫无防备

累计向周某转账数十万元

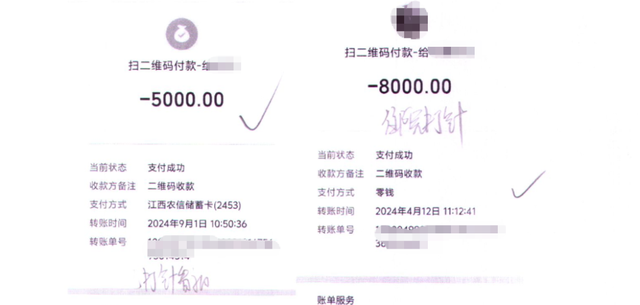

肖女士向周某转账的记录。

直到肖女士自身急需用钱

多次催促周某还款时

对方才露出真面目

以各种借口拖延、推诿

甚至逐渐失联

此时,肖女士才幡然醒悟

意识到自己可能遭遇了诈骗

急忙向泰和县公安局

刑侦大队报警求助

接警后

民警迅速展开调查

梳理肖女士提供的聊天记录

转账凭证等线索时发现

周某竟以相同方式

实施诈骗的前科

是妥妥的诈骗“惯犯”

民警立即对周某的活动轨迹

进行深度研判

快速锁定其藏匿位置

并将其成功抓捕归案

民警将周某抓获归案。

面对警方出示的铁证

周某无从抵赖

如实供述了自己以网恋交友

线下见面为幌子

虚构各类事由

实施诈骗的犯罪事实

所谓的“深情”全是演技

高额利息也是诱饵

其最终目的

就是骗取肖女士的钱财

目前

周某因涉嫌诈骗罪

已被公安机关依法刑事拘留

案件还在进一步侦办中

供稿 | 泰和县公安局刘富敏