一部“活”的黄河史

- 外汇

- 2小时之前

0 - 2

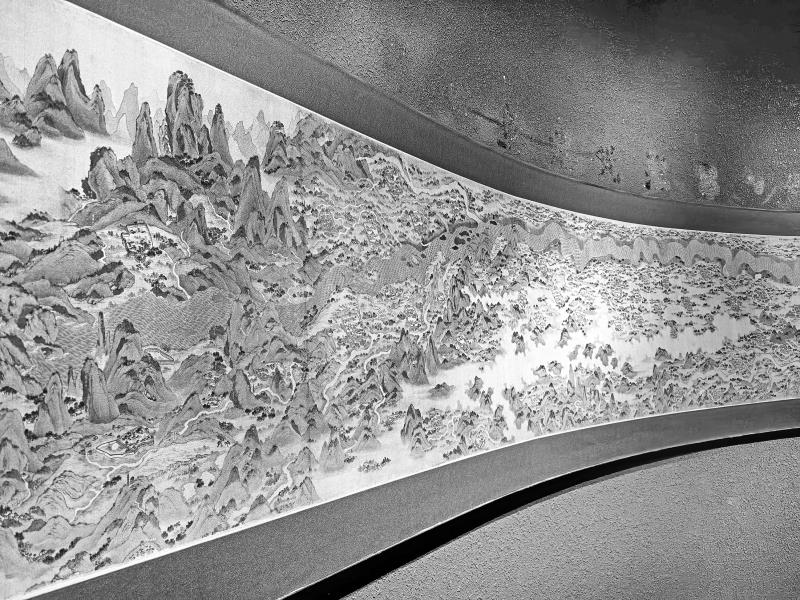

《黄河万里图》(局部)

“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”千百年来,黄河决堤徙道1600余次,大的改道26次,重大迁徙7次。作为中华民族母亲河的黄河不仅影响着流经地区百姓的生活,更对其流域内人类的经济、文化与政治生活的方方面面起着重要作用。

近日,《黄河之水天上来——历代黄河舆图展》在铜川博物馆展出,展览以“解码黄河变迁”为核心,以“大河北流”“夺淮入海”“北行故道”三个单元,共展出宋元至民国历代黄河舆图近百幅,汇集了故宫博物院、台北故宫博物院、美国国会图书馆等近20 家国内外博物馆的珍藏,全方位呈现了黄河在不同历史时期的变迁。

黄河始终是自西向东流向大海的吗?哪个省份是黄河自始至终都流经的省份?历史上黄河改道过几次?……记者带大家一探究竟。

步入临展展室,最引人注目的便是设色绢本,记录清朝康熙年间黄河治理的《黄河万里图》。此图精湛华美、细节丰富生动。采用了鸟瞰式画法,描绘了清康熙朝河道总督靳辅治理黄河、运河时修建的重要水利工程,以及黄河下游两岸重要的自然和人文地理景观,反映了清代的舆图绘制机制,具有极其重要的历史价值,也极具观赏性。

此图是目前仅存的几幅鸟瞰式水利图之一,也是最精美、最能代表康熙前中期绘图风格的黄河图之一,在中国地图史和艺术史上都占有重要地位。

在“大河北流”单元,最引人注目的便是分别藏于陕西西安碑林博物馆和江苏省镇江博物馆的《禹迹图》。此图为宋代石刻地图,是我国现存最早的石刻地图之一,也是此次展览中唯一一幅石刻图。图中虽未画方格,但注明了东、西、南、北方向,并将全国的山脉、河流及各州的地理位置表现出来,甚至还画出了长城。

南宋建炎二年(1128年),为抵御金兵南下,东京守将杜充在滑州人为挖开黄河堤防,造成黄河向东南分由泗水和济水入海,至此,黄河主干道由北入渤海改由南入黄海。此后,黄河逐渐南移,并开始了长 达七百余年的南流期。直到清咸丰五年(1855年),黄河夺大清河入海,重新进入北流期。

在“夺淮入海”单元,《河源图》以十幅图画的形式描绘了黄河上游河段,即从河源天池一带到甘肃省兰州府城、洮州附近的黄河沿岸风貌。

《大清万年一统地理全图》为明末清初杰出思想家黄宗羲之孙黄千人所绘,是清代全国舆地总图。此图为木板条屏地图,八块木板条屏地图“悬壁纵观”,气势恢弘。图中左上方还镌有“乌鲁木齐”字样,并标注了“库车”和“于阗”等地名,明确界定了新疆等地与大清中央政府的隶属关系。

咸丰五年(1855年),黄河在河南兰阳(今兰考)北岸铜瓦厢决口。黄河水先流向西北,后折转东北,夺山东大清河入渤海。铜瓦厢以东数百里的黄河河道自此断流,原本穿苏北汇入黄海的大河随即化为遗迹。这是黄河距今最近的一次大改道。

在“北行故道”单元,《中游河工全图》描述了黄河决铜瓦厢北夺大清河入海,新黄河河道中游河段的河道形势和堤埝埽坝工程情形,此图通过色彩的变化显示出需要维修的里程和堤坝。

《皇朝直省舆地全图》则采用了传统计里画方法编绘,山脉地形采用晕滃法表示,是西方近代绘图技术传入中国的一个标志。

铜川坐落于黄河文化圈,从古代先民的耕作痕迹,到近现代的民俗传承,黄河文化中“自强不息、厚德载物”的精神内涵,早已融入铜川的城市肌理。“‘黄河之水天上来——历代黄河舆图特展’在铜川博物馆展出,不仅为城市带来了一场沉浸式的文化盛宴,还将进一步丰富市民的精神文化生活,加深了大众对黄河文化的认知与热爱,为推动黄河流域生态保护和高质量发展凝聚起跨越时空的精神力量。”铜川博物馆相关负责人说道。据悉,展期截至2026年1月6日,感兴趣的朋友快来铜川博物馆观赏。