生产线上的绿色脉动 | 一根塑料管道的绿色密码

- 外汇

- 2小时之前

0 - 3

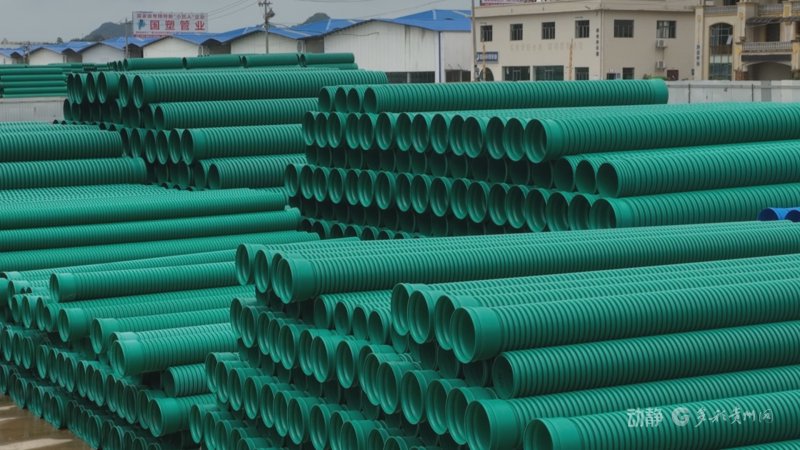

一根排水塑料管道,竟然手握国际发明专利和超过6亿元的销售额,这看似普通的市政建材,藏着贵州在新材料领域的智造密码——既能抗住工程强度,又守住生态底线,跟随记者的镜头走进这家国家级绿色工厂。

24吨挖掘机的“压力测试”

“头顶传来金属履带碾压的震动,身下管道却毫无破损”记者蜷缩在直径80厘米、壁厚6毫米的塑料管道内,见证24吨重的挖掘机在管道上方反复碾压——这根看似轻巧的市政排水排污管,不仅要承受工程级抗压强度,更要达到埋在地下50年无破损、零污染土壤的质量标准。

为何这根管道能“刚柔并济”?答案藏在原料配方与生产工艺的双重突破里。不同于普通塑料管道,它以高密度聚乙烯为基础,掺入公司自研的改性母粒,经200-220℃高温熔融挤出成型,既保留塑料的韧性,又通过分子结构重组提升刚性,实现“重压不裂、低温不脆”。

从“零废水”到“100%原料利用”的生产闭环

走进康命源的生产车间,没有传统工厂的刺鼻气味与粉尘,取而代之的是机械臂精准作业的有序声响。生产总监金政华带我们拆解“零污染”密码:生产中产生的微量有机挥发物通过车间顶部的负压收集管道汇入处理系统,经过UV光解设备分解有害分子,再由活性炭吸附净化。管道挤出后需冷水降温,这些冷却水经密闭循环系统过滤、降温后重新用于生产,没有工业废水外排。此外,生产中出现的不合格品、边角料,会经低温破碎、高温造粒后重新掺入原料,实现100%原料利用率。金政华说:“我们一年可以生产200万米左右的电力电缆保护套管以及市政的排水排污管道,相当于从广州到北京的距离。”

比国标多考30分的技术底气

在公司技术中心实验室,数十台检测设备实时运转,在这里,每批次管道都要进行抗压,抗氧化和抗冲击试验,目的就是为了让不同批次的管道产品都超出国家管材标准的30%以上。技术中心总监林明华说:“刚性跟柔性,本身是矛盾的,但是我们做到了刚柔并济。增刚,增韧包括抗老化都有相关的助剂,改性的过程增加这些物质是为了增强整体结构,这个结构可能是链式的,空间的,从而增强各方面性能。高温过程给它提供能量,让它可以聚合所有的材料,均匀的分散,所以我们的高分子材料也叫聚合物。”

从“管道”到“智慧管网”

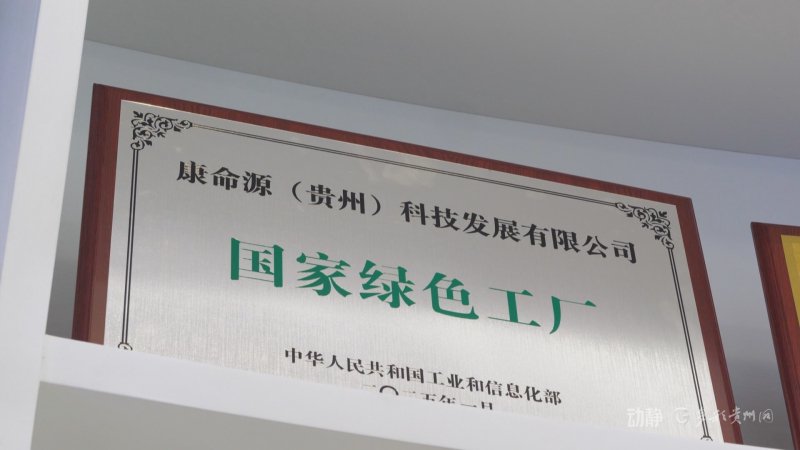

目前,公司正加速从“管材生产商”向“智慧管网服务商”转型,从生产时的零排放全循环到使用时的长寿命,无污染,这家工厂的绿色不是停留在喊口号,而是渗透在每一个环节。凭借聚乙烯塑料改性,技术企业拿到了贵州省科技进步一等奖,并且手握20多项产品技术标准。

董事长王华告诉记者:“下一步将升级为智慧管网,在管道上植入芯片、传感器和摄像头,实现数据化、智慧化、可视化。此外,公司与多所高校和科研机构合作,第三代半导体材料已中试完成,即将量产,应用到核电、航空航天、新能源电池等领域。”

新材料产业是未来高新技术产业发展的基石和先导。在贵州,新能源电池材料、有色金属材料、新型建材等产业遍地开花。截至上半年,新能源电池及材料产业增加值就狂飙130%。这不仅是数据的跃迁,更是金山银山与绿水青山的交响。绿色基因,早已熔铸于贵州增长的脉搏。

记者:孙艺瑗v赵毅

一审:王琰

二审:汤成伟

三审:李铁流