赴一场艺术“老友记”

- 外汇

- 2小时之前

0 - 2

(来源:沈阳晚报)

转自:沈阳晚报

●推 荐 人:杨博(艺术圈社牛)

●推 荐 地:沈阳鹤顶红艺术工作室

●推荐理由:暂别生活琐碎,

让心灵随艺术启程,

遇一场不慌不忙的美好。

曾经,《爱情公寓》以青春作笺、热忱为墨,在荧幕间勾勒出一代人心中的理想聚落——一群人围坐畅谈,让寻常空间盛满烟火与欢喜。如今在沈阳,四个“艺”心相契的身影,循着相似的温暖脉络,将一栋闲置十载的别墅,酿成了艺术家专属的“理想国”。这里便是鹤顶红艺术工作室,四位主理人以雅集为媒、公益课为桥、小市集为韵,在城市一隅铺展画卷,邀每一个渴望消解疲惫的人,共赴一场与艺术相拥的美好之约。

一席闲谈 筑起艺术秘境

初秋午后,一点钟的阳光携着暖意,轻洒在和平区长白岛恒大天鹅湾的林荫道上。循着隐约的墨香与陶土气息,便能寻到鹤顶红的门扉。推门瞬间,外界喧嚣似被无形屏障隔绝,只剩满室意趣——这栋五层别墅,每一寸空间都浸着艺术的灵魂。

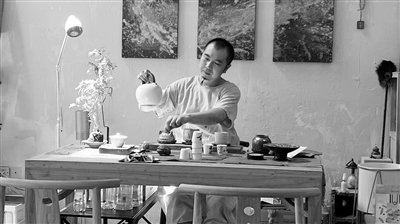

地下两层是雅集天地,暖黄灯光漫过木质长桌,墙上挂着素雅水墨,角落摆着陶制茶器,茶香袅袅间,似在等候灵感碰撞。一楼展馆里,书法作品或遒劲或飘逸,墨色晕染岁月沉静;摄影作品定格城市烟火与自然诗意,一帧晨光、一抹晚霞,藏着对生活的细腻观察;陶艺作品错落于博古架,柴窑肌理与花草纹样相映,指尖触碰仍能感知陶土温度。二楼三楼是创作“秘密基地”:书法工作室的案台上,宣纸半卷、毛笔斜倚,砚台余墨未干;陶艺工作室里,拉坯机静立,操作台上散落着湿润陶土与杯盏雏形;岩彩画工作室的琉璃瓶中,矿物颜料泛着晶莹光泽,画布上的远山云海朦胧待续;摄影工作区的相机与镜头整齐排列,屏幕上停驻的海棠照,露珠清晰如能闻见花香。

记者到访时,一场书法雅集正于地下一层铺展。书法主理人彤红着素色棉麻长裙,轻捻兼毫毛笔,从“书法里的生活美学”讲起:“‘永字八法’里,横如千里阵云,竖如万岁枯藤,每一笔都藏着自然意趣,恰似日子有舒缓有坚韧。”笔尖划过宣纸的沙沙声,与窗外鸟鸣交织,格外治愈。

随后,众人围坐泥坯旁,待泥坯入窑,雅集散场,冷却的电窑中取出的茶杯,墨色晕出独特肌理,每一只都带着创作者的专属印记。有人摩挲茶杯笑道:“这哪里是作品,分明是能握在手里的时光。”

“工作室是从一场闲谈里‘长’出来的。”负责人鹤安泡着普洱,忆起缘起。他与彤红、静楠、顶红本是鲁美校友,毕业后各自深耕艺术领域,却始终常聚。去年五月,四人围坐闲谈,感慨艺术总被贴“昂贵”“小众”标签,忽有念头萌生:“不如改这闲置婚房为工作室,让艺术更亲近些?”四双手轻击约定,历时一年改造,工作室终在今年五月启幕。“鹤顶红”之名取自三人,亦藏巧思:“世人多以为‘鹤顶红’是毒,却不知唐朝时它经炮制可入药疗愈。我们想打破偏见——艺术从非‘无用之物’,而是松绑心灵的良药。”

暂别喧嚣 给心灵寻一处栖居

四位主理人本有更“体面”的选择:鹤安曾是知名艺术品投资经理,彤红做过品牌设计师,静楠的陶艺工作室接高端定制,顶红是商业摄影圈“香饽饽”。可他们甘愿放下,一头扎进别墅做“不赚钱”的艺术普及。

“有人说我们傻,放着钱不赚陪人玩泥巴写字。”鹤安语气坚定,“我们早过了逐利阶段,见多了艺术被束之高阁,更想让它走进寻常日子。”彤红亦补充:“艺术的意义从非成‘大师’,而是让每个人找到快乐与归属感。”

这份纯粹吸引着许多人。28岁的李女士从“小红书”寻来,初时拘谨,却在静楠的引导下,将陶土作“情绪出口”。如今她每周来学书法、陶艺、摄影,家中摆着自己的作品,“每天下班见着这些,才懂艺术能让生活满是诗意。”

如今,外地友人亦循着艺术气息预约来访。鹤安望着庭院绿植热忱邀约:“无论你是邻里还是旅人,无论是否有基础,都欢迎来坐坐。这里没有奢华装修,却有满室真诚——让你在笔墨、陶土与光影间暂别喧嚣,给心灵放假,看见生活细碎美好,触摸沈阳最温柔的人文温度。”

夕阳西下,光影斑驳,工作室灯光渐亮,墨香与茶香交织,彤红指导学员的轻声细语萦绕耳畔。这场关于艺术与老友的故事,正等待更多人来书写、来遇见。