阴阳:消长有序,互济共生

- 外汇

- 2小时之前

0 - 2

(来源:光明日报)

转自:光明日报

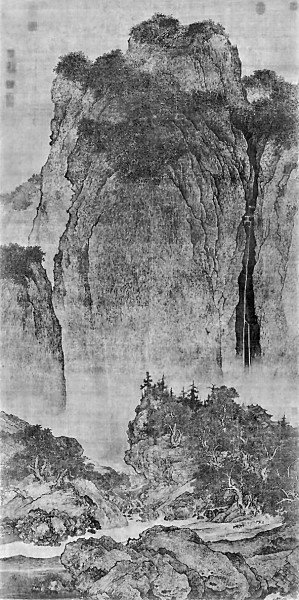

北宋范宽《溪山行旅图》 作者供图

北宋范宽《溪山行旅图》 作者供图“阴阳”观念渗透在中国文化的方方面面。《诗经·大雅·公刘》有“既景乃冈,相其阴阳”,以“阴阳”象征地理方位;宋玉《九辩》有“四时递来而卒岁兮,阴阳不可与俪偕”,道出了四季更迭中阴阳的运行无法与人世悲欢同步的悲伤;杜甫《望岳》则有“造化钟神秀,阴阳割昏晓”,“造化”指的就是大自然,杜甫将“造化”与“阴阳”相对,也就把自然现象与哲理呼应起来。

“阴阳”是中国哲学根深蒂固的根本特征,贯穿于中国古代思想发展的脉络之中,广泛应用于天文、地理、医学、占卜等多个领域,对理解中国古代宇宙生成、万物变化乃至伦理道德等观念具有重要意义。

一阴一阳之谓道

中国传统文化中的阴阳概念有悠久的历史。《易经·系辞》中的“一阴一阳之谓道”精准概括了中国人对阴阳作为事物普遍规则的认识。在古人的认识中,万事万物都分阴阳两面,阴阳之间的互相转化,构成了事物运动与发展的基本条件。世界无时无刻不在变化之中,所以事物动静之中的阴阳是相互衔接而普遍存在的。

古人认为,天地间的一切事物都由阴阳二气构成,阴阳是贯穿自然、社会和人类生活的最基本概念。从宇宙万物到日常生活中的一切事物,都蕴含着阴阳的对立统一关系。无论是花草、树木、昆虫,还是日月星辰,都包含阴阳属性。例如,天为阳,地为阴;日为阳,月为阴;火为阳,水为阴。此外,阴阳可以相互转化。阴阳的属性是相对的,取决于事物所处的环境和状态。例如,树叶向上朝阳的一面为阳,背阴覆下的一面为阴;扇子的正面为阳,反面为阴。这种相对性表明,阴阳根据事物的具体情况而变化。同时,阳尽则阴生,阴尽则阳生,阴阳之间是一个动态平衡的过程,而不是简单的此消彼长。

同时,在古人看来,阴阳的观念可以描述人类的生活乃至伦理。除了男性为阳、女性为阴的观念外,主人是阳,仆人是阴,这是古代社会以阴阳观念表示人际关系的体现。更为普遍的则是,古人认为君子属阳,小人属阴。

独阳不生,独阴不长

阴阳观念是中国人宇宙观、世界观最为核心的观念之一,中国人对于时间、空间、因果、人性的论述,或多或少都与“阴阳”有关。中国古代“阴阳”的概念来自对自然界事物运行与发展的观察与归纳。在传统思想中,阴阳是“气”的两种不同属性。这里的“气”是指最微细且流动的存在物,源于古人对于烟气、蒸气、雾气、云气等具体气的现象的观察,经一般化后成为自然哲学概念,反映物质的连续性。注重气的连续性,体现了中华文明对事物连续性的重视,这与中华文明的连续性特点相关。

作为两种不同属性的气,阳代表积极、主动的气,阴代表消极、被动的气。西周初年的文献中说明,阴阳的观念最初指日光照射的向背,向日为阳,背日为阴。《易经》将阴阳视为整个世界的两种基本势力或事物对立的两个方面。西周末期,阴阳不仅是宇宙普遍的基本对立,还与气的观念相结合。

春秋初期,阴阳观念已用于解释世界的两种基本力量。在春秋战国百家争鸣中,阴阳概念被广泛运用。道家思想的创立者老子说,“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”,表明万事万物都有阴阳二气的特性,阴阳有宇宙生成的意义,也影响现实事物发展。《易传》提出气分阴阳,强调阴阳二气可以相互感应进而化生宇宙的万事万物。战国时期阴阳家强调阴阳与五行的重要性,阴阳五行又与五德相关,有解释历史规律、预测事物发展的意义。这一时期,阴阳思想百家争鸣,体现了古代思想家对宇宙生成、构成与发展的探索,阴阳二气观念成熟并普遍应用,展现出朴素唯物思想与科学思考观念。

汉代以后,阴阳观念与五行学说结合,形成系统的阴阳五行学说,成为中国哲学的基本特征。在汉代思想中,阴阳、五行、四时是天地之气的不同分化形态,阴阳与五行、四时、五方、五色、五味等高度关联,发展出关联的宇宙图式建构。

经汉唐佛学传入、道教内丹学发展,阴阳学说逐渐体系化,成为古人看待宇宙与历史变化的核心学说。宋明理学家依据《易传》阴阳哲学发展阴阳世界观。理学家认为,阴阳变化是事物运动的根本原因和动力,事物差异缘于阴阳交感的不同属性,他们还据此发展出完整的历史发展年谱,体现阴阳观念与天文学等观测手段的结合。

总体而言,传统阴阳二气观念将世界物质属性视为根本,探索其中规律与奥秘。古人十分强调阴阳的普遍性。宋代思想家朱熹认为阳代表前进、上升等,阴代表后退、下降等,一切事物都有正反两面相互作用,这是宇宙及万物的本性。

中国古人把宇宙看作生生不息的运动过程,万物处于永恒的产生、转化、流动和变化中。阴阳、五行相互作用是生成的基本机制,而非由外界主宰创造或推动。在中国传统思想中,阴阳相互作用是宇宙生成的本质与动力,也因为“一阴一阳之谓道”,映射出自然运动以及人类社会发展的客观辩证规律,成为人间道德的本源。

阴阳二气既相互对立,又相互作用、感应,其相互配合使万物生成、变化成为可能。阴阳对立互补是世界存在与变化的根源。从纵向看,阴阳交替如昼夜更替、寒暑往来,阳气至极转化为阴气,阴气至极转化为阳气;从横向看,一切事物包括宇宙本身都是阴阳对立统一体,对立面相互交合、作用、渗透、转化。阴阳观念不排斥对一体和谐的追求。不同事物调和、融合才能生成新事物,多样性的调和是生生的根本条件。

宇宙是包含阴阳互补互动的整体,阴阳相互为对方提供存在条件,其相互结合构成世界及其运动。解决人类世界各种问题的根源在于处理各种对立关系,中华文明古老的阴阳平衡思维,不仅是古代中国人的基本思维方式,在现代也具有普遍意义。中华文明的宇宙观强调连续、动态、关联、整体。从有机整体主义出发,宇宙万物相互依存、相互联系,每一事物在与他者的关系中展现自身存在与价值,所以人与自然、人与人、文化与文化应建立共生和谐的关系。这种万物关联的宇宙观,也是阴阳观念的底色。

阴阳相生,刚柔并济

太极图作为中国传统文化的核心符号之一,展现出中国人对宇宙万物的运行规律与本质特征的认识。太极图的基本形态是由黑白两个鱼形图案相互环抱组合成的圆形。黑色部分代表阴,白色部分代表阳,二者紧密相依形成整体,体现阴阳相互依存,缺一不可。仔细观察太极图,会发现白鱼中有一个黑点,黑鱼中也有一个白点,这便是“阴中有阳,阳中有阴”的精妙体现。从动态的层面看,太极图中的阴阳并非静止不变,而是处于不断的运动与转化之中。就像阴阳鱼的形状,两鱼首尾相接,循环往复,相互转化。这种转化仿若四季更替,冬至时,阴气达到极盛,但此时阳气已开始萌动;随着时间推移,阳气逐渐增长,到了夏至,阳气达到极盛,而阴气又开始孕育。世间万物也依照这样的规律,一刻不停地发展变化。

在中国传统文化中,阴阳观念与道德伦理紧密相联。古人认为,善与恶的相对是合乎普遍法则的表现,人们应当正视社会的丑恶面。有了这样的认识,人就不会因社会的黑暗丑恶面而厌倦、消极、退缩,而把同黑暗的斗争看作应有之义。虽然有善必有恶,但这种对立观念强调个体的道德修养目标应是去恶存善,在社会政治结构中应当进君子而退小人。虽然宇宙间永远不能无恶,但个人去恶存善是可能的。这种阴阳对立观在相当程度上基于社会之善恶的对立消长,因而它始终强调阴阳对立中阳是主导的方面。

相应地,小人和君子分别对应阴阳的两极。君子代表阳,象征着道德、仁义、和谐与积极主动;小人代表阴,象征着私欲、功利、混乱与消极被动。这种对应关系深刻影响着古人对社会秩序和统治者品德的认知。统治者若想治理好国家,就必须具备君子的品德,施行德政。

在古人看来,人类社会是广大自然世界的一部分,受天地阴阳五行的普遍法则所支配或制约,人应当自觉仿照自然世界的本性和节律制定制度和原则来生活。阴阳的对立统一不仅是一种自然规律,也是一种社会伦理规范。古人认为人是自然的一部分,注重人在自己身上体现自然的本性,致力于人与自然的统一并与自然融为一体,也主张人要主动配合天地的阴阳生生变化,在与自然相协调的同时,协助并促进宇宙的和谐与发展。这样的思想观念深刻影响了传统文化的各个方面。

在当今时代,阴阳相生、刚柔并济的思想仍然为我们科学全面辩证地认识与把握生活中的事物关系、人生的不同境遇等提供了重要的思想参照。

盈虚有数:阴阳平衡的世界观

阴阳观念的另一突出特征是强调阴阳和合、盈虚有数的平衡观念。在中国古人看来,只有阴阳二气相互协调,天地间才不会出现灾异,人民才能安居乐业。

对阴阳平衡的追求还体现在中国传统建筑设计中。作为明清两代皇家宫殿的故宫,其建筑设计将阴阳思想发挥到了极致。故宫的前三殿包括太和殿、中和殿、保和殿,是皇帝举行重大典礼和处理朝政的地方,展现着阳刚之气,体现皇权的威严和统治的力量。后三宫包括乾清宫、交泰殿、坤宁宫,是皇帝和后妃们居住的地方,展现出阴柔之美。

中医理论认为,人体是一个有机整体,各个部位都与阴阳相对应,阴阳平衡是身体健康的关键,一旦阴阳失调,就会引发各种病症。中医所强调的“治未病”,就是根据阴阳协调的相关规律进行养生保健,起到强健身体、减少生病的效果。夏季阳气旺盛,万物生长繁茂,饮食上应多选择清凉解暑的食物。冬季阴气较盛,万物收藏,这时饮食应以温热滋补为主,以补充体内的阳气,抵御寒冷。传统养生学中的时令饮食,体现出古人顺应自然、调和阴阳的智慧,对现代人的健康生活仍具有重要的指导意义。

在书法绘画领域,阴阳平衡的观念还体现在审美的层面上,通过对山水关系以及笔画、墨色、布局的巧妙处理,展现出中国传统艺术独特的魅力。以北宋画家范宽的《溪山行旅图》为例。雄伟壮观的山峰占据了画面的大部分空间,山峰高耸入云,气势磅礴,代表着阳刚之美。山峰的线条刚劲有力,墨色浓重,给人以强烈的视觉冲击。山间的溪流则蜿蜒曲折,缓缓流淌,溪流的线条柔和流畅,墨色清淡,与山峰的阳刚形成鲜明对比,代表着阴柔之美。溪流穿梭于山峰之间,动静结合,使整个画面既充满了力量感,又不失灵动。

阴阳之道是中华文明对世界规律的深刻洞察,以“一阴一阳之谓道”“万物负阴而抱阳”的辩证智慧,构建起宇宙生成、自然运行的整体认知框架。它超越了单纯的哲学范畴,成为理解自然节律、调适人生状态、构建和谐关系的全面性思维模式。

当下,阴阳相济启示我们在快与慢、动与静中寻找生命平衡;阴阳交感呼吁人类敬畏天地节律,在开发与守护中践行可持续发展;阴阳平衡成为个人身心健康的指引。这种源自上古的智慧,并未因时代变迁而褪色,反而在现代语境中焕发出新的生命力。

(作者:陈来 赵金刚,分别系国家社科基金后期资助项目“中国儒学史·宋元卷”负责人、清华大学教授;国家社科基金青年项目“朱熹理学中‘气’的思想研究”负责人、清华大学副教授。本文完整版收录于《中华文明的精神追求》,全国哲学社会科学工作办公室编,集团出版)