家门口的智能化康复中心带来了什么?

- 外汇

- 2小时之前

0 - 3

转自:成都日报锦观

成都已有12家投入运营,还有一家月底投用

家门口的智能化康复中心带来了什么?

青龙社区卫生服务中心打造的覆盖全生命周期的智能化康复中心。

上下肢主被动训练系统适用于脑卒中、帕金森;数字OT评估与训练系统应用于认知障碍、颅脑损伤;多维情景互动评估训练系统适用于脊髓损伤、儿童发育障碍……走进青龙社区卫生服务中心三楼的智能化康复中心,就能看见各类智能化设备一应俱全。“从来没想过在家门口就能体验到这么先进的设备,太方便了!”家住附近的杨爷爷感叹。

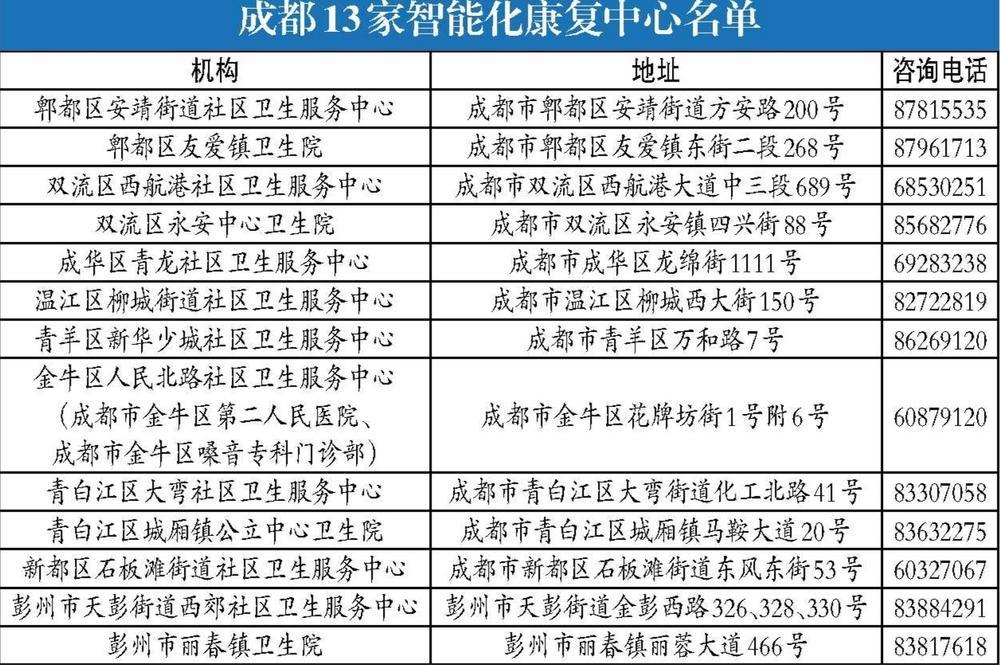

在2025年四川省公布的民生实事项目中,智慧化康复中心建设占有一席之地。就成都而言,建设13家智能化康复中心,覆盖9个区(市)县,为群众提供就近就便康复服务是今年的目标之一。记者从成都市卫健委了解到,目前成都已有12家智能化康复中心投入运营。智能化康复中心有哪些先进设备?其建成后为老百姓带来了什么?连日来,记者探访了成都市多家基层医疗卫生机构,寻找问题的答案。

从无法实现到完整覆盖

西医康复项目从5个增加到48个

对于小赵(化名)的母亲而言,近期最开心的事情莫过于看到大脑功能受损10年、有明显认知肢体障碍的儿子走路的姿势和情绪都有了明显改善。“最开始听说新华少城社区卫生服务中心开了智能化康复中心,我也是抱着尝试的心态来的,没想到借助这些智能设备,在医生的帮助下,会有这么好的康复效果。”小赵母亲说。

青羊区新华少城社区卫生服务中心主任罗红艳告诉记者,帮助小赵取得明显康复效果的是外骨骼机器,穿戴上后可辅助进行步态训练。在康复过程中,小赵最爱“玩”的是认知障碍评估康复系统,通过连连看、切西瓜等人机对弈小游戏帮助大脑康复。“不仅是小赵,我们中心辖区内有1.3万老年人、1600名残疾人及1.3万慢性病患者,在打造智能化康复中心,配备相关设备时,会更多倾向于满足他们的需求。”

记者了解到,新华少城社区卫生服务中心的智能化康复中心今年9月开始试运营后,中心的西医康复项目从原来的5个扩大到了48个,服务范围扩展了。罗红艳向记者举例,“以前对小赵这样有认知障碍的患者我们无能为力,现在依托认知障碍评估康复系统,我们可以为这部分患者提供完整的服务。”

而对于青龙社区卫生服务中心附近的居民而言,这里10月20日开始试运营的智能化康复中心,让他们可以更高效地获取高质量、多方位的康复服务。青龙社区卫生服务中心的陈芳芳告诉记者,目前辖区居民对康复的需求包括儿童脊足矫正、妇女产后康复、上班族颈肩腰椎疼痛、老年人肌骨康复、残疾人康复等,基于这样的情况,青龙社区卫生服务中心打造了一个覆盖全生命周期的智能康复中心,涵盖神经、肌骨、儿童、老年、产后、亚健康、术后、运动康复、体态矫正九大核心业务。“这里的康复设备不输大医院,离家近还不用排队,方便了不少。”带着孩子来做儿童脊足干预的王女士说。

从1小时路程到15分钟就诊

家门口就能享受大医院的康复服务

11月12日,家住彭州市丽春镇的张先生准时来到离家几公里的镇卫生院,在医生的帮助下穿戴上有天轨的康复设备,开始进行康复训练。记者了解到,张先生已经在轮椅上生活了很长时间,因为每次康复训练都得去成都,路程远,自己又行动不便,曾经的训练计划被渐渐搁置。本月初,听说镇上卫生院的智能化康复中心开始运营,便在父母的陪同下来到了这里,重新开始康复训练。“卫生院有这些先进设备了,给病人带来很多便利,也让我们有更多信心去做康复这件事情。”张先生说。

说起智能化康复中心建成带来的改变,彭州市丽春镇卫生院副院长罗小雪的脸上挂着欣喜的笑容,她告诉记者,智能化康复中心11月初试运行以来,就诊量已达到了两三百人次,“方便”成为不少患者的共识,“以前我们辖区的患者做康复治疗要坐车一个小时去成都的大医院,现在我们的智能化康复中心建成了,患者15分钟内就能抵达,就诊也不用排队。”

记者了解到,彭州市丽春镇卫生院打造的智能化康复中心涵盖约60种设备,其中智能化康复设备有9类,包括上下肢康复、情景互动训练系统、心肺康复评定与训练系统等。因为辖区内老年人、慢性病患者居多,在进行设备引进时,卫生院尽可能考虑了他们的需求,例如心肺康复评定与训练系统就是针对慢性病患者心肺功能差的问题专门引进的。

除了硬件设施,作为彭州市丽春镇卫生院的医联体单位,四川大学附属成都市第二人民医院也下沉派遣了康复科专家长期在卫生院坐诊,让智能化康复中心拥有了与硬件设备相匹配的“软实力”。“依托智能化康复中心,我们还联合家庭医生团队,推出了残疾人家医增值服务包,让辖区内的部分残疾人能免费用上这些先进设备,享受到高质量的康复服务。”罗小雪说。

50余次指导创新服务模式

中西医结合因地制宜匹配患者需求

记者从成都市卫健委了解到,当前,包括新华少城社区卫生服务中心、青龙社区卫生服务中心、彭州市丽春镇卫生院在内,成都已经建成12家智能化康复中心,金牛区人民北路社区卫生服务中心的智能化康复中心预计11月底全部投入运营。

“每一个智能化康复中心都根据各自辖区的情况因地制宜打造,精准匹配患者需求。”成都市卫健委相关负责人举例,双流区西航港社区卫生服务中心以残疾儿童康复项目为重点,探索建立“学校+医院+家庭”三维一体服务模式;温江区柳城街道社区卫生服务中心针对脑卒中、术后功能障碍等神经系统疾病患者、肌骨疾病患者、老年慢病患者、残疾人(含儿童)患者等群体,建立了全覆盖的康复需求;彭州市西郊社区卫生服务中心初步实现康复服务智能化集成,引入康复信息化管理系统,实现患者评估、治疗计划、疗效追踪数字化管理,与HIS系统互联互通打破信息孤岛……

据了解,为推动智能化康复中心建设,成都市卫健委成立了智能化康复中心项目工作专班,依托成都市第二人民医院(市康复医学质控中心)成立成都市智能化康复管理指导中心,统筹推进建设项目质控指导工作,通过现场调研、业务培训、教学查房、联席会议等,共计开展50余次业务指导。“当前,我们建设的智能化康复中心都将中医传统疗法与现代康复技术进行了融合,打造独具特色的‘中医+康复’服务模式,发挥西医康复+中医康复‘1+1>2’的服务效能。”成都市卫健委相关负责人表示,“家门口的智能化康复中心让老百姓享受到更方便、优质的医疗服务,未来我们也将不断推动‘医院—社区—家庭’一体化延续性健康管理模式建设,满足居民就近便捷的康复需求。”

成都日报锦观新闻记者 胡瑰玮 图据受访单位