战时文化名人的“贵阳印记”

- 外汇

- 1小时之前

0 - 7

转自:贵州日报

1944年,故宫博物院在贵阳展出过的部分书画。

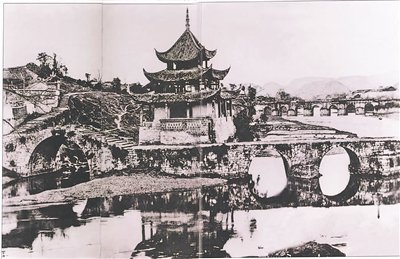

20世纪初甲秀楼(图源:《贵阳百年图鉴》)

20世纪初甲秀楼(图源:《贵阳百年图鉴》)

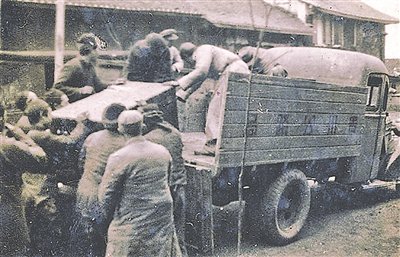

正在装载故宫博物院文物至贵阳的贵州公路局汽车。

闻一多速写之《黔灵山脚》。

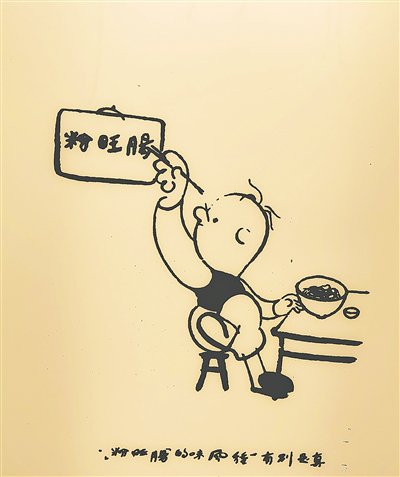

黄尧《漫画贵阳》之肠旺面。

全面抗战以后,西南五省成为“战时大后方”。地理上“不内不边”的贵阳,地处西南四大公路线(湘黔、川黔、滇黔、桂黔)中心点,成为通往桂、滇、湘、川、黔五省交通必经之地,迎来了政府机关、工厂企业、金融机构、高等学校、大量人口的内迁,取得了发展和转型的契机。

具体表现在对外形象上,“僻在天末”的贵州处于“被描写”的状态,“夜郎自大”“黔驴技穷”两个成语,以及“天无三日晴,地无三尺平,人无三文银”一个俗语。随着战时“文化西迁”浪潮中大批文人的涌入,他们同本地的文人群体一道对黔地进行了重新的发现与认知,留下了数量可观的历史文献。这些文献包括日记、游记、书画、调查报告、新闻采访等形式,涉及黔中山川河流、风土物产、居民人口、风俗习俗、政治军事、经济社会、文化教育、交通运输、医疗卫生等方面,贵州贵阳得以首次大规模进入全国文化视野,展现出“多彩”新面目。

文献足征:

溪山为之生色

黔地建省也晚,“文献不足征”,历史上的“贵州形象”要么留白要么清晰度不足,长期处于被遮蔽,甚至被曲解的状态。及至明代建省,因从政、游历及贬谪来黔的士人,或移民、或经商而居黔的民众日渐增多,从而“文献足征,溪山亦为之生色”(柴晓莲《贵州名胜考略》),贵州的“对外形象”得以扭转。

明万历年间,贵州巡抚郭子章著《黔记》,仿《山海经》《水经》体例,列有《山水志》专章,关涉贵阳的有“贵州省城内山岩”“贵阳府诸山”“贵阳府诸水泉”“贵阳府诸水”诸条,作者访胜探幽、作诗赞咏之余,另胪列掌故来历、历代诗文;其后,明曹学佺著《贵州名胜志》四卷,对贵阳的山、水、洞、泉作了记载。清康熙年间田雯著《黔书》,列举贵州境内人文名胜和自然景观二十多处,其中对贵阳有如是概述:“贵阳,都会之区,风景自别,左栖霞,右相宝,夹岸连壤,负险相望。龙井涌于北,富水汇其南。杜若洲边、漏趵泉上,偶一登临,为之彷徨追赏。”著述之外,诸如王阳明、徐霞客等游黔士人,也不乏品评诗文。

民国抗战军兴,文化西迁,作为大后方的贵阳迎来大批华北、华东的文人墨客,他们游历的诗文对贵阳山水、花溪风景、息烽温泉等多有状写。而蔚为大观的品题专著有三部:其一、贵州文献征集馆编印的《贵州名胜古迹概说》,分县介绍了各地名胜古迹,录有贵阳城区的山、寺、洞、楼、泉、园等计23条;其二、柴晓莲先生撰写、连载于《贵州文献季刊》的《贵州名胜考略》。该文以《洛阳伽蓝记》为范例,“以县为纲,每县则先自城内,次及城外,始乎东以迄北”,且参阅先贤载籍。柴先生自称:“山川韵事,固足为谈者取资,然其中恒不免井里之讹传,缁流之谰语,厚诬岩壑,应质通儒,故前人论订所及,辄加甑录。”虽题为“贵州名胜”,实则仅涉及贵阳市,未及省内其他地方。限于篇幅,作者撷黔中名迹尤著者,每一处均附相关的文、记、诗等,可堪为游者导师;其三、文通书局1948年1月出版的民国《贵州通志·古迹志》,该志亦为柴晓莲先生主持编写,“凡四部旧籍及金石之有涉及黔中名迹者,无不刺取以附,较之他志未遑多逊。”是书以黔省十三州府建置为划分,一地成一卷,计十三卷,《古迹志一》即述贵阳府。在编者《小序》中,为黔中名迹张本的底气十足:“贵州僻介南陬,立省较后,然山青泉鸣,平分天下,早入唐人吟咏中。郭青螺比飞云于将乐、玉华,张寿谷侪牟珠于方壶、圆峤,其他流连风物、刻画烟云,未遑枚举。譬诸永州之得柳子、道郡之逢漫叟,一经品题,便足传世,倘加搜采,自成巨观。”出自柴晓莲先生之手的二部书,《贵州名胜考略》着重人文遗迹,民国《贵州通志·古迹志》自然名胜、人文名迹并举,二书成互补关系。

民国《贵州通志》另有《金石志》,广搜碑碣名物,所采金石以明代为界,之前多出于黔北,之后广布黔地,关涉贵阳城区的有“圣泉碑坊石刻”“雁塔题名碑记”“重修司学碑记”“金屏山石刻”“阳明书院碑记”“贵州布政司右参议杨廉墓表”“贵阳府学碑记”“见龙洞石刻”“建观风台碑记”“大道观石坊扁记”“铁柱铭”“甲秀楼石刻”“重修甲秀楼碑记”“雪涯洞石刻”“贵山书院公费纪略”“黔灵山石刻”“重修扶风山寺记”“阳明祠记”等等;关涉贵阳辖区的有息烽西望山“毘卢寺摩崖”、修文蜈蚣坡“瘗旅文碑”、修文阳明洞“游阳明洞记”等等。志书确验真伪,“斠经籍、补史传、辨文字,为效颇宏”,既可稍补黔地文献之不足,亦可广传黔省名迹之有自。

城市面貌:

新旧交替,中西杂糅

随着抗战时期外籍文人的涌入,贵州贵阳首次大规模进入全国文化视野。

1938年6月,知名学者、作家李长之由云南大学转任重庆中央大学时途经贵阳,并登上黔灵山俯瞰贵阳市,“全市是狭长的乃是在一个山谷之中”。彼时,贵阳山岳四绕,如在钵底。1942年文通书局出版、由贵州乡贤陈恒安编写的《贵阳市指南》有描述:“城区地势,东承扶风山之余脉,西承关刀崖(在黔灵山前方)之支脚,东北高而西南下,全城最低地带,阙为城区中心之大十字。”

此时的贵阳城,正处于“新旧交替”中。从元代元世祖修筑“顺元土城”以来,贵阳城在数百年间发展为拥有旧城、新城规模的石城,城市布局如“葫芦形”。二十世纪二十年代,封闭的贵阳城垣已满足不了城市交通与发展的需求,面临着改造。具体经过是:民国十五年(1926年),桐梓系军阀周西成主政贵州,仿效西方的城市建设,成立贵州路政局,统筹修筑贵阳城区的马路,将老城北门一带隔离新城的城墙一并拆除;两年后,周西成引进雪佛兰汽车,新修城内第一条可通汽车的街道,沿途牌坊一律拆除,从此拉开了拆除城内牌坊的序幕。1939年,作家顾君毂在《贵阳杂写》中记录了他看到的贵阳城:“以前本有新旧两城,旧城在南,新城在北。数年前行政者把隔离两城的城墙拆除后,现在已并成一个椭圆的城垣了。”据史料记载,从1926年至1946年的二十年间,贵阳古老的城墙和牌坊基本被拆除。

随着城墙、牌坊的陆续拆除,贵阳的马路、街道呈现新的面目。1938年,诗人沙鸥《贵阳一瞥》,“城内大马路亦有三丈多宽,汽车、人力车,及驮马都可以通行”“城外有环城马路,修得很平整宽大,两旁种着垂柳,现已长大成荫,夏末秋初,走此路上别有一番风景。”《贵阳市指南》也记载了贵阳街道的变化:“省府于年前计划新修街道,分期举行,第一期工程,于廿九年间(1940年)动工,现已全部竣工。如毓秀里、颜家巷、王家巷、新中街、六座碑、富德街等宽阔街道,在廿十九年前,固均为狭小弄巷也。第二期工程,由市府按照计划办理,其应新修之街道,如永乐巷,乐群路,陕西路,龙泉街,红石街,南通路,会文路等所有路线,业经订定地图公布,于三十年(1941年)十二月一日开始动工。”

在辞“旧”迎“新”的新贵阳建设中,仿西式的“洋房”和“骑楼”出现在城内,面向公众开放的“公园”也陆续建成。诗人沙鸥写道:“大街上的房屋,许多是骑楼,如香港及汕头各地所见的,下雨时,不带雨伞,行走很便利。在一般的市房中,也夹杂着五六层的大楼……”“最热闹繁华的十字路口,从这儿前走,退后,或是左转,右行都可以看到高楼大厦,万商云集”“贵阳新兴的商店是时代化的,和上海没有两样,本地的商店,还是保守着原样。”至于“公园”,与专供王室贵族和达官贵人享用的“私园”相对。早在1912年9月,贵阳市政当局将名胜之所梦草池改建为梦草公园,贵阳有了史上第一座公园;1940年,花溪建中正公园(今花溪公园);1942年,河滨公园在南明河一处叫杨柳湾河段的西岸建成。《贵阳市指南》浓墨重彩地介绍了花溪公园:“地居花溪中心,即风景最胜之处……自辟为公园后,一切楼台亭馆之建筑,桥梁之增设,道路之开拓,以及游艇花木之布置莫不尽量努力,以臻完美之境界,花溪景色,本已悠然有致,今更焕然一新。”

短短数年间,贵阳的风貌呈现新旧交替、中西杂糅的面目。身兼“作家、新闻学家、翻译家”诸多头衔的谢六逸先生是贵阳人,他写于1942年的《贵阳缺的是甚么》一文中感叹,“贵阳自抗战以来,情况和战前大不相同。在这山城中,可以说一切应有尽有。有最陈旧的,也有最崭新的,不知从第几世纪就用起的纸糊‘粑粑灯笼’,以及最时髦的赶流行的电灯,都在城里同时出现;尤其是近几年来,任何新鲜的花样也能够搬弄出来。”

“一切建筑、人物、风俗、人情都为之一变。数年前贵阳的街道很狭小,房屋很低矮,现在有的是平坦宽阔的马路,立体式的门面,水泥钢筋的建筑,旅社林立,餐馆对峙。”作家顾君毂如是写道。

衣食住行:

五方杂处,南北俱备

对绝大多数外来文人而言,贵阳无疑是陌生的所在。正如顾君毂所写:“以前因为贵阳地处边远,加以重山阻隔,交通不便,所以别省的人到过贵阳的很少,江浙及沿海各省的人来贵阳的,更可以说是寥若晨星……同时对于贵阳的认识也因为听过‘天无三日晴,地无三里平,人无三分银’的俗语,以为贵阳是终日在天雨绵绵之中的,以为本地人是依着山坡架屋居住的,以为贵阳是苗彝遍地贫瘠不堪的处所。”待来到贵阳生活,他们对贵阳有了新的认知。

顾君毂提到贵阳的气候,“真可说是‘夏无盛暑,冬无严寒’”。贵阳气候之“爽”,五百多年前贬谪贵阳龙场的阳明先生早有体会,龙场悟道后,他写下“檐前蕉叶绿成林,长夏全无暑气侵”的诗句,以及“壮思风飞冲情云上,和光春霭爽气秋高”的联语。

1942年年初,作家茅盾前往重庆时路过贵阳。在贵阳停留的几天里,他看望了贵阳老友人谢六逸,并写下了散文名篇《贵阳巡礼》。他注意到当时贵阳市民的衣着,“贵阳市上常见有苗民和彝民。多褶裙、打裹腿的他们,和旗袍、高跟鞋出现在一条马路上”。《贵阳市指南》中也提及:“街巷所见,穿最流行之新式西装革履者有之,披风旗袍者有之,青蓝短衣裤者,草鞋布鞋者亦有之,形色不一。”书中还写到了贵阳的二手衣物市场:“一般行客之感觉,以脱离贵阳,携带衣物不便;初来贵阳,又感衣物制备不易。因此出售旧衣,及购买旧衣之风在贵阳颇为流行,亦适应行客眼前之需要。贵阳之三数家拍卖行(普益拍卖行、大通拍卖行、公平拍卖行),即专做此项代售代购旧衣物之商店。此种拍卖行之衣物多为绒呢皮毛织物,或首饰钟表等,较寻常价值稍廉。尚有出售旧衣物之地,在公园路至金沙路一带。”

贵阳市既为西南各省公路交通之总汇,行旅频繁,饮食业发达当为自然之理。茅盾先生惊异地发现,在贵阳这座西南山城里,有着浓厚的苏浙沪气味:“在中华南北路,你时时可以听到道地的苏白甬白,乃至生硬的上海话。你可以看到不少饭店以‘上海’或‘苏州’标明它的特性……一家点心店是清一色的‘上海跑堂’,专卖‘挂粉汤圆’‘绉纱馄饨’,以及‘重糖猪油年糕’。江南的理发匠、厨子、裁缝居然‘远征’到西南的一角。”“据有关机关之统计,贵阳小饭馆小食堂之总数,在二三百家以上,不可谓不发达。至菜肴口味,因五方杂处,各省风味俱备。均可随个人嗜好,择其售味。”陈恒安先生总结贵阳为“西南大饭店”,并介绍,“其招牌名称如天津馆,燕市酒家之代表北方;苏州茶室、南京酒家之代表京沪等等,可以顾名思义,随意选择。余如杏花村、西湖饭店,以川味胜;迎宾楼、松鹤楼,以苏味名;西餐有贵阳招待所,冠生园,福禄寿等处出售;茶点有生生园,五羊茶室,乐园等处出售。冠生园亦在上午售茶点。至小食品店,有专长一味者:如培养正气,味道深长,为炖鸡粉面;孙裕顺,为牛肉各味;苏德盛为肠旺粉面;乐园为包饺;浔阳食品店为锅贴;老不管为馄饨。”

身在他乡,外来旅客寻找旅社落脚是首要的事。当时贵阳遍布客栈、旅馆、公寓、饭店。据《贵阳市指南》介绍,诸多旅社中,“有设备俱全之新式旅社,亦有‘安寓客商’式之旧式客栈,总数在三百家上下,营业均属旺盛;大致交通路、中山路一带之旅社,因接近车站,营业颇盛;中华路至盐行路之旅社,因在市交通中心,营业亦盛;开设旅社者,多为黔籍,外省人较少”。三百家旅社外,还有贵阳招待所、同乐社、青年会,为公共机关或团体所主办。

至于当时贵阳城区的交通出行,除汽车外,人力车当占重要位置。《贵阳市指南》记载,贵阳人力车总数已达千余。而在此前,贵阳城区极为普遍的是肩舆。“盖因从前贵阳街巷狭小黑暗,屋檐相接,切碎石铺道,高低不平,不特汽车通行不能,即通行人力车之街巷,亦仅有数条,故过去市民喜乘肩舆,其原因或在此也。”陈恒安先生写道,随着贵阳道路的改建,乘肩舆日渐减少,街上已属罕见。

文化地标:

科、物、书、艺“四大馆”齐聚贵阳

谢六逸先生在贵阳招待远道来客时常去三个地方:贵州省立图书馆、贵州物产陈列馆和贵州省立科学馆。按照他的说法,在“科学馆”“物产馆”“图书馆”之间招待客人,可以趁机宣扬贵阳。

据贵州省档案馆编纂的《贵州社会组织概览1911-1949》一书记载,“图书馆”于1937年正式开馆;1941年,“科技馆”成立,进行科学普及教育宣传,陈列并介绍各种标本及模型,举办科学展览会;“物产馆”创建于1941年,用于征集本省物产陈列展览,供社会人士观摩研究,谋其产品之改良发展。

1942年,谢先生颇为遗憾地说,贵阳尚缺少一座艺术馆。他说:“我主张‘艺术有用’,如其一个地方的艺术空气衰颓不振,势将无法拯救国民道德的沦落。”于是他在贵阳各大报刊撰文倡导兴建。次年,贵州省立艺术馆在科学路落成,陈恒安先生任首任馆长。

至此,贵州省立图书馆、贵州物产陈列馆、贵州省立科学馆和贵州省立艺术馆,成为当时贵阳的四大文化地标。巧合的是“艺术馆”“图书馆”“科学馆”三大文化机构,均位于科学路的一个大院内,也就是当今贵州省文联所在地。

抗战期间,“文艺馆”承办的“徐悲鸿画展”轰动了筑城,所有收入用于建设图书馆。其后,关山月、赵少昂、丰子恺、熊佛西、倪贻德等名家在贵阳的画展均在此举行。“文艺馆”还出版过赵元任歌曲集,举办过马思聪独奏音乐会。1944年4月13日起,在“文艺馆”展出的“故宫博物院书画展览”是当时一大文化盛事,科学路上车水马龙。当时出版的《贵州日报》详细报道了展览日期及参展珍品的要目。展出分两期举行,第一期4月13日至20日,第二期21日至29日,展出的书法、名画起晋迄清,粲然大备。原来,抗战期间故宫博物院的珍宝为躲避战火,一路南迁、西迁,其中有八十箱文物于1938年入黔。平日里故宫国宝难得一见,在特殊时期入黔是千载难逢的机会,陈恒安先生提议做一次展出,使得黔人得见,最终有了此项盛举。

至于“图书馆”“物产馆”,1944年10月,学者庆修先生先后参观这两馆,并写下详细的参观日记。他写道——

“到贵州省立图书馆。经过阅览室、报章杂志和参考书室,最后到特藏室。这里面四壁悬挂着本省时贤的书画和治印,展览部分分为:一拓本,二舆图,三方志,四善本,五苗夷生活等。其中以苗夷之展览为最富趣味。所谓边胞文物陈列室,内陈列苗夷的语文注音图表,各种衣着、饰物、乐器、用具,除实物外尚有各种模型及照片,使观众对于苗夷的生活状态,可以得到明白的印象。”

“物产馆平时陈列本省农工矿产品,展示各县市特产。第一、二两室完全是及农场的作业,其中令人瞩目的是贵州烟草公司在贵定和平坝所试种的美国烟叶;此外,各县也有特产的陈列,如石阡的茶叶,三都的青布,都匀的皮纸……”

都匀的皮纸因徐悲鸿先生的认可而名声大噪。徐先生在造访贵阳时发现了都匀皮纸,认为这种纸材料有韧性,吸墨性能好,最适合他画马。很多年后,贵州发起的一场名为“从徐悲鸿的贵州土纸开始——中国美术创新体验作品展”,邀请到200多位著名艺术家到贵州切身体验古法造纸,创新艺术视觉表达方式。作品展最终在中国美术馆开幕,参与的艺术家及其作品,共同推动中华非物质文化遗产的保护和传承,展示当代艺术家笔下生动的贵州印象、贵州故事。

贵阳和外界,就是在这样进进出出的交流中,互相影响,互相成全。

(图片为资料图片)

贵阳日报融媒体记者 郑文丰

(《战时文化名人的“贵阳印记”》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)