这样的伎俩,中国人见过太多

- 外汇

- 昨天 23:00

0 - 5

11月14日,英国《金融时报》引述一份美国白宫备忘录报道称,华盛顿指责中国科技巨头阿里巴巴“为中国军方针对美国境内目标的行动提供技术支持”。

然而,报道既未说明具体涉及哪些能力或行动,也未提及美国拟采取何种回应措施。甚至,这篇捕风捉影的报道悄悄承认“无法独立核实上述指控”,然而相关报道已被多家西方媒体转载。

针对这一“莫须有”的指控,阿里巴巴发表强硬声明称:“有关内容的断言和影射完全不实。我们质疑匿名泄露者的动机,《金融时报》也承认他们无法核实泄密内容。这显然是一场恶意公关行动,其幕后黑手意图破坏美国总统特朗普近期与中国达成的贸易协议。”

值得注意的是,中国驻美国大使馆公开驳斥了报道内容,表示中国依法反对并打击一切形式的网络攻击。

驻美使馆发言人刘鹏宇说:“美方在缺乏有效证据的情况下,草率下结论,对中国进行毫无根据的指责。这是极其不负责任的,完全歪曲事实。中方对此坚决反对。”

刘鹏宇在社交媒体上驳斥。

刘鹏宇在社交媒体上驳斥。无风不起浪。美国的这一轮无端指责有一个重要背景。

多家美媒近日报道称,阿里巴巴已启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT。

美国CNBC电视台报道阿里巴巴推出千问APP。

美国CNBC电视台报道阿里巴巴推出千问APP。有业内专家指出,这一消息加剧了美国科技巨头的焦虑感。

谷歌前CEO埃里克·施密特近期接受媒体采访警告称,美国最大的AI模型是闭源且收费的,而中国最大的AI模型却是开源且免费的,最终全球大多数国家可能会转去使用中国AI技术。

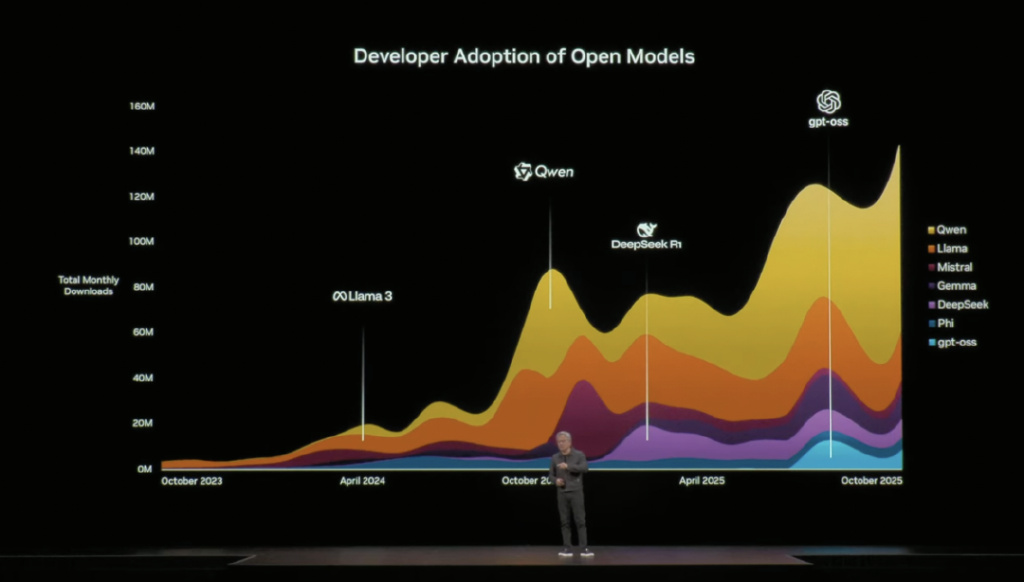

事实上,2025年以来,以阿里千问为代表的中国AI大模型凭借开源开放策略,不断实现技术突破,并迅速占领市场份额。

2025年GTC大会上,英伟达CEO黄仁勋明确指出,自2025年以来,阿里巴巴的通义千问系列开源模型已占据全球开源模型市场的大部分份额,且领先优势持续扩大。

黄仁勋在2025年GTC大会上的演示。

黄仁勋在2025年GTC大会上的演示。阿里千问模型的“攻城略地”,甚至倒逼已经演变为“封闭AI”的独角兽OpenAI公司开源了GPT-OSS。全球共享住宿巨头爱彼迎(Airbnb)的CEO布莱恩·切斯基公开表示,公司大量依赖千问,且与OpenAI相比,千问“更好更便宜”。

美国AI专家兰伯特直言:“硅谷就是建立在Qwen之上!”面对傲慢的美国科技巨头,开发者和创业公司“用脚投票”选择了中国开源模型Qwen,如今,Qwen的全球下载量突破了6亿次,衍生模型超过17万个,两大核心指标都超过了以前的开源王者Meta的Llama模型系列,阿里Qwen成为当之无愧的全球AI开源冠军。

中国AI崛起浪潮,对美国科技巨头来说可能并非好消息。2025年年初,DeepSeek以“一轮训练费用仅650万美元”让英伟达股价暴跌17%。眼下,“更好更便宜”的阿里千问,又在硅谷科技圈掀起“千问恐慌”(Qwen Panic)。

“千问恐慌”之下,美国似乎“破防”了,于是在这一关键节点上,华盛顿炮制出了“莫须有”的恶意指控。然而,这样的伎俩中国人见过太多——从中兴,到华为,再到TikTok,这种模式一再重演。

必须指出的是,AI是一项造福全人类的公共技术,它与水电煤一样,价值取决于使用者的意图,更何况阿里巴巴的千问Qwen模型本身就是开源、透明的。将技术竞争政治化、安全化的做法,不仅损害中美互信,更将阻碍全球科技的共同进步。

中美在人工智能领域的竞争不应是零和博弈,事实上,两国在这一领域拥有巨大的互补优势与合作空间:美国在基础研究、原创算法方面领先,中国则在应用场景、数据规模和工程化能力上具有优势。千问Qwen、DeepSeek等中国大模型的开源,既为全球开发者降低了技术门槛,促进了AI技术的普惠发展,同样为硅谷的技术创新和应用落地作出了贡献。

近日,中美双方陆续暂停多项贸易限制措施,两国经贸关系有止跌企稳势头。在此背景下,将一家中国科技企业列为“安全威胁”,显然与两国关系发展大势不符,也与全球科技界期待合作的普遍愿望相悖。

科技发展的历史告诉我们,封锁与遏制只会延缓但无法阻止技术进步的步伐。与其陷入“恐慌”不如主动拥抱变革,在竞争中寻求合作,在合作中实现共赢。

中美作为世界前两大经济体,有责任为全球科技治理树立榜样,共同推动人类文明进步,美方应避免将技术问题政治化。毕竟,在人工智能的星辰大海中,合作远比对抗更有前途。