临西古砖 匠心传奇

- 外汇

- 1小时之前

0 - 3

(来源:河北日报)

转自:河北日报

临西古砖 匠心传奇

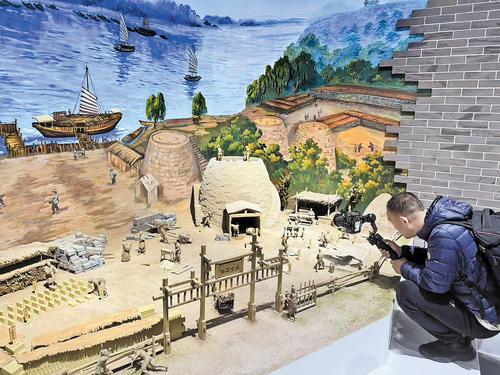

近日,在大运河贡砖博物馆,采风团成员在拍摄古代砖厂的微缩景观。 本报记者 王永晨摄

近日,在大运河贡砖博物馆,采风团成员在拍摄古代砖厂的微缩景观。 本报记者 王永晨摄□本报记者 王永晨 刘 萍

邢台市临西县历史上是隋代开凿的永济渠与元代开通的京杭大运河的交汇地,两条运河接续造就了临西(古称临清)的繁荣。史料记载,临西一带还是明清时期贡砖的供应地,当地工匠精心制造、精挑细选的大青砖,通过大运河源源不断地输送到北京城,筑起巍峨的城墙和宫殿,也筑起几百年贡砖烧造传奇。

近日,记者随“千年文脉·活力运河”大运河河北段文物保护利用成果采风团来到临西县,探寻那些被岁月沉淀的大运河记忆,感受藏在经过18道工序精打细磨的青砖里历久弥新的工匠精神。

“北京的城,临清的砖,相隔八百里,漕运六百年。”这句话说的就是临清贡砖与运河的关系。在明清时期临清包括今临西县部分地区。据记载,明永乐年间,明成祖朱棣计划迁都北京,在全国各地兴建官窑烧制砖瓦,供修建皇家建筑使用。

我们走进位于大运河不远处新建成的贡砖博物馆,仿佛走进了一部运河砖石的文明史书。“这是全国首家以贡砖为主题的博物馆,外观设计以大片的贡砖雕刻为主体,中间带状部分代表着大运河,上面的圆圈代表的是临西县特色产业轴承,三者巧妙地融为一体。”临西博物馆馆长张霞介绍,明清时期当地造的贡砖通过运河运送到北京,大量用于营建天坛、日坛、钟鼓楼、城门楼等,很多至今仍然完好无损。

《天工开物》的作者宋应星,从万历四十四年(公元1616年)至崇祯四年(公元1631年),曾五次沿运河北上参加会试,其间多次到临清官窑考察,寻访烧造贡砖的实况,书中有记载:“若皇居所用砖,其大者厂在临清。”

“玉河秋水流涓涓,舳舻运砖如丝连”的诗句,描绘了明清时期大运河上船只运输临清贡砖的繁忙景象。据记载,临清贡砖官窑分布在大运河两岸,20世纪60年代随着区划调整,运河以西归属邢台临西县。

贡砖大多是几十斤重的规格,为什么要千里迢迢运到北京?“主要是因为这里烧出的砖品质好——‘敲之有声,断之无孔,坚硬茁实,不碱不蚀’。”张霞说,“好砖离不开莲花土。”临西县属黄河冲积平原,每次黄河泛滥都会留下一层层的细沙土或胶黏土,层层相叠,如莲瓣一样均匀清晰,切面呈红、白、黄三色,当地人称为“莲花土”。这种土和泥抟坯有角有棱,不易变形,是烧制优质青砖的绝佳原料。

博物馆借助场景复原与多媒体技术、制砖工具、历史文献等,系统展现了从选土、碎土、澄泥、熟土,到制坯、晾坯、成砖、烧造等18道完整的制作工艺流程,重现了明清时期当地“百里窑场、万垛青烟”盛况。每一道工序都凝聚着匠人的匠心,成就了贡砖坚实耐用的质地。

在临西县东枣园乡陈窑村,有一处明清贡砖重要烧制遗址——陈窑遗址,它紧临卫运河西岸。20世纪80年代初,村民在农田中发现这处窑址,发掘出城砖数百块,砖上刻有“嘉靖十四年陈清”及“嘉靖十七年陈清”等字样,证实了其历史渊源。2008年,邢台市文物考古队对临西县陈窑遗址进行了勘探,发现仅陈窑村东河堤内就有明代以来的窑场20余组。

“若经水火烧成砖,留向世间住万年。”21世纪初,陈氏后代陈建磊传承匠心,积极恢复祖上留下的贡砖烧制技艺,成立运河贡砖公司。2010年,贡砖烧制技艺被列入邢台市非物质文化遗产名录。2015年,故宫武英殿进行修缮时,陈建磊带领团队沿用传统工艺复烧贡砖,并经由陆路送到北京。2019年,临西陈窑贡砖被中国老字号文化研究中心认定为“明清贡品”。

如今,老贡砖焕发新生,临西陈窑贡砖系列产品已用于聊城古城、正定古城、成都杜甫草堂等地的古建维修工程。同时,作为室内装修的高档用品,畅销北京、山东、湖北等多个省份,并远销韩国、日本等国家,打开了国际市场的大门。“临西古砖唱响新歌。”陈建磊说,当下临西正在打造贡砖振兴新高地,定期举办“研学+非遗”相关的活动与课程,探索出“非遗传承+文旅发展”的特色新路径,深入挖掘贡砖蕴含的多重中华传统文化元素,逐渐将贡砖推向世界的舞台。

运河汇临西,古砖筑传奇。近年来,临西县按照“河为线、城为珠、线串珠、珠带面”的建设思路,谋划了“大运河文化珍珠链和珍珠盘”发展计划。东部路线沿卫运河走向,北起陈窑贡砖产业基地,中途经过贡砖博物馆,南达尖冢码头遗址;中部路线大致沿隋唐大运河永济渠故道走向,从尖冢码头遗址向北,途经潭腿文化小镇、临清古城遗址等与鲧堤遗址重合。两条运河文旅路线的推出,将进一步挖掘当地历史资源,丰富大运河文化内涵,带动沿线产业发展与文化繁荣,续写大运河和贡砖烧制技艺的新传奇。